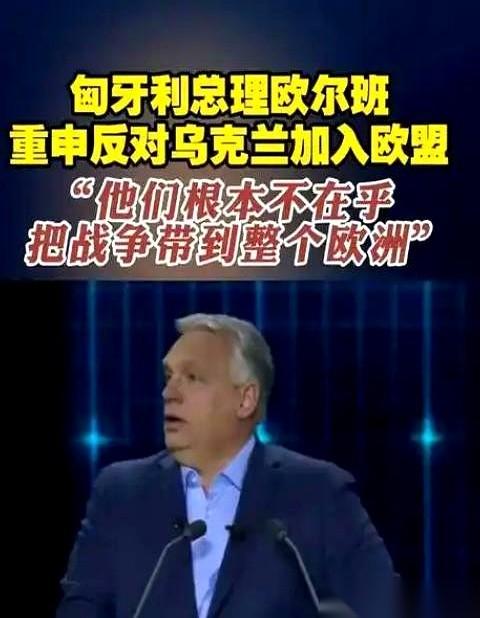

在欧盟内部,关于对华政策的争论如火如荼,一位东欧国家的外长却直言不讳,抛出一句直击要害的话。 匈牙利与中国的交往可以追溯到上世纪中叶,那时两国就建立了外交关系,成为东欧国家中最早的伙伴之一。这种关系从政治互信起步,逐步延伸到经济领域。进入21世纪,特别是2010年后,匈牙利推出“向东开放”政策,主动寻求与亚洲市场的对接。这不是空谈,而是基于对西方经济压力的清醒认识。俄乌冲突加剧后,欧洲能源价格暴涨,匈牙利工厂面临停工风险,政府迅速转向东方寻求出路。中国企业随之加大投资力度,过去十年累计注入超过200亿欧元资金。这笔钱直接拉动了当地经济增长,相当于匈牙利年度GDP的2.5%。2024年,中国对欧投资中,匈牙利独揽三成份额,追加31亿欧元。这些数字不是抽象概念,而是实实在在的现金流,帮助匈牙利从传统制造业转型。 中国企业带来的不只是资金,还有技术转移和就业机会。目前,在匈牙利的中企项目已创造4万个岗位,覆盖每250名居民中的一人。这意味着普通工人能拿到更稳定的薪水,家庭开支更有保障。产业结构也悄然升级,过去依赖家具和灯具的工厂,现在转向电动车和生物医药等领域。比亚迪将欧洲总部迁至布达佩斯,并设立研发中心,这让当地电池生产成本比德国低三成。汽车产业年产值甚至超过斯洛伐克的全年经济总量。物流效率同样受益,以前从中国运零部件需15天,现在本地组装只需3天,成本降四成。这些变化让匈牙利从边缘角色变成中欧贸易枢纽,每周12列中欧班列从这里发车,运载电子产品和汽车部件。成格铁路贯通后,这里将成为供应链核心,六个全球电池巨头齐聚,覆盖从锂矿到组装的全链条。 欧盟层面,这种亲华路径引发明显分歧。布鲁塞尔推动“关键原材料法案”,旨在减少对华依赖,但匈牙利直接续签锂矿供应协议,投下反对票。去年欧盟提案加征电动车关税,匈牙利同样否决,因为本地车企一半电池靠中国进口。加税等于自断臂膀,这点德国企业最清楚。匈牙利外长西雅尔多在2025年8月维也纳会议上直言,与中国合作对欧洲企业成功至关重要。这话一出,台下欧盟官员脸色难看,却难反驳。匈牙利连续五年是中国在中东欧最大投资地,2025年央行还将人民币纳入外汇储备,占比15%,超过欧元位居第二。这种务实态度源于对全球化的坚持:不搞意识形态对抗,只看经济账。西雅尔多强调,欧盟的“去风险”在匈牙利看来更像“去饭碗”,因为合作带来的就业和增长远超潜在风险。 从长远看,匈牙利定位自己为东西方经济桥梁,避免选边站队。这种策略在俄乌冲突后更显价值,欧洲自我制裁导致能源危机,匈牙利却通过中方渠道稳定供应。2025年上半年,中企在当地新设54个项目,总额7万亿福林,新增3万就业。地铁线路更新,维修业兴旺,这些民生改善让民众买账。相比之下,欧盟忙于争论战略自主,匈牙利已靠中国投资提升竞争力。比亚迪广告牌点亮多瑙河畔,象征新常态。西雅尔多出访北京时,签署多项协议,进一步深化经贸、科技合作。这证明,政治口号再响亮,也敌不过老百姓的饭碗稳不稳。匈牙利用行动告诉欧洲:全球化时代,合作是唯一出路。 中匈合作的成功,还体现在人文和基础设施层面。两国民间交流频繁,布达佩斯街头的中式元素增多,居民感受到文化亲近。匈牙利是首个签署“一带一路”文件的欧洲国家,这为双边项目铺路。宁德时代在德布勒森的投资达73亿欧元,推动电池产业集群形成。欧洲车企直接上门提货,省下运费,效率大增。这种模式不只惠及匈牙利,也为中东欧提供模板。欧盟虽有不满,但无法否认事实:中国投资占欧洲总额比重上升,匈牙利贡献突出。2025年,王毅外长会见西雅尔多,重申互信基础。双方同意扩大旅游和人文领域,预计未来几年投资将超300亿欧元。这让匈牙利经济更具韧性,在全球不确定性中站稳脚跟。 这种合作模式值得深思。在当下地缘紧张下,欧洲企业面临供应链重塑压力。中国作为制造大国,提供稳定选项。匈牙利证明,开放心态能转化风险为机遇。西雅尔多的话虽刺耳,却道出真相:忽略中国,就等于自缚手脚。欧盟若继续纠结“脱钩”,恐失先机。匈牙利用数据说话,吸引更多中企落地。2025年9月,西雅尔多访华签署新协议,涵盖投资和科技,预计新增岗位上万。这让匈牙利GDP增速领跑欧盟,普通人日子越过越红火。最终,经济逻辑会说服更多国家,转向合作而非对抗。