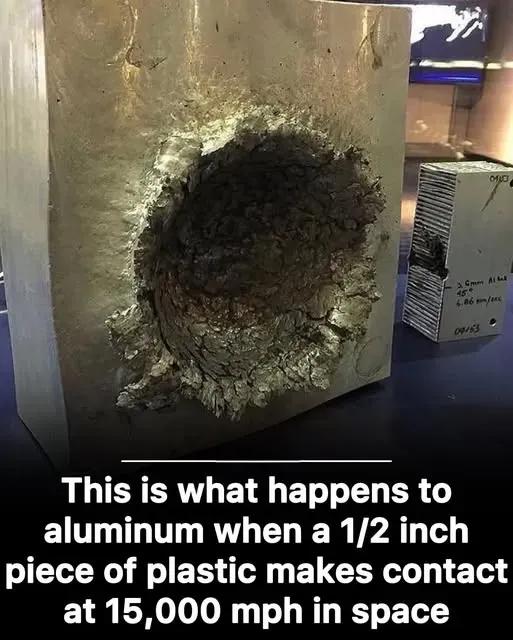

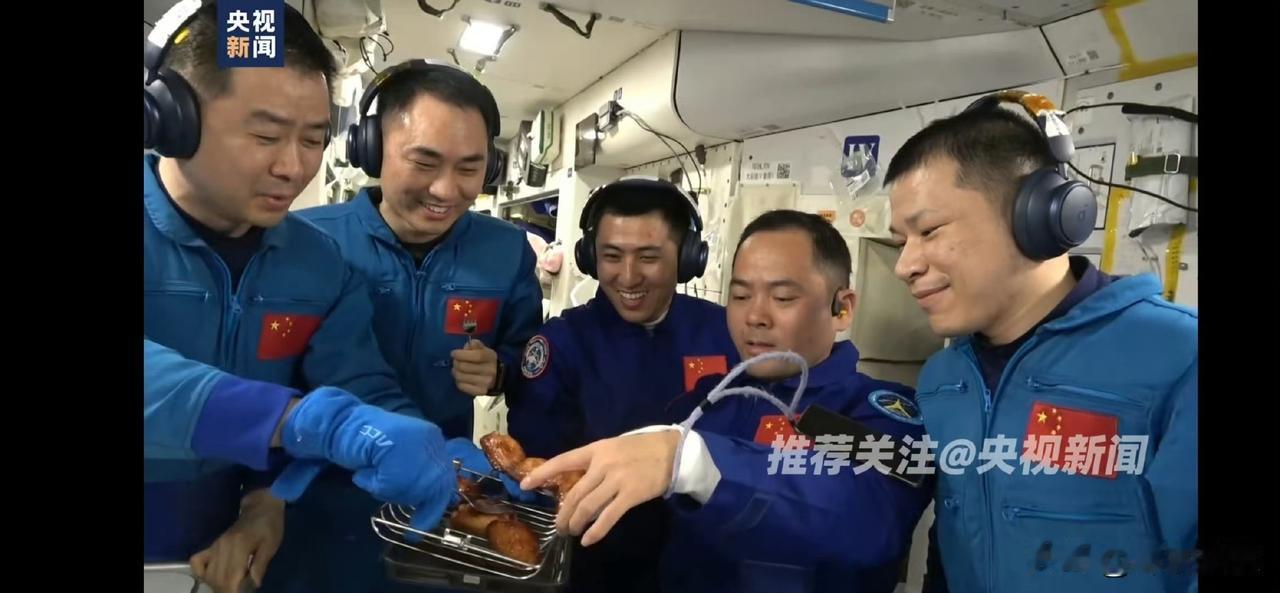

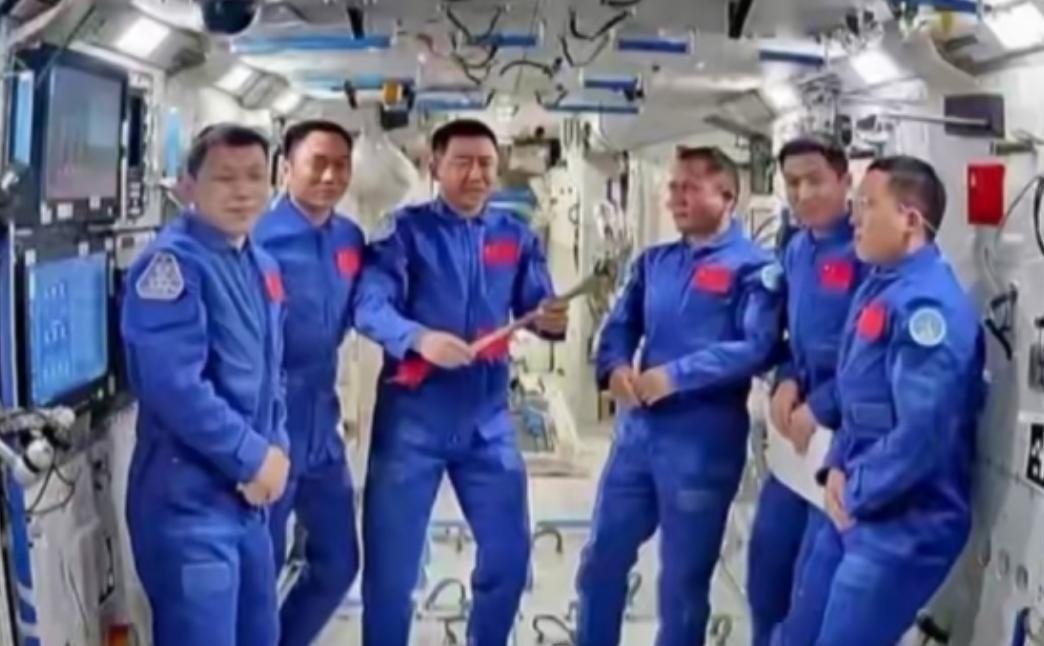

[太阳]技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 中国空间站的设计理念,堪称太空版的精装小户型,总重不足国际空间站五分之一的体量里,却打造出122立方米的舒适活动空间,所有设备都遵循一体化、标准化原则,实验柜统一规格,管线布局简洁高效。 就像精心装修的公寓,每一寸空间都被合理利用,无需多余人员协调,3名航天员足以各司其职,完成空间科学实验、设备维护等全部任务。 而国际空间站则是典型的大型共享空间,1998年启动建设时,16个参与国各有诉求,导致舱段设计标准不一,设备兼容性差,为了满足20多个国家的实验需求,不得不堆砌大量繁杂设备,舱内空间拥挤不堪。 就像一个没有统一规划的联合办公室,需要更多人员协调不同国家的实验项目、处理设备兼容问题,甚至专门负责故障维修,毕竟这艘老旧大船每年要花30亿美元维护,零件故障频发已成常态。 这种设计理念的差异,直接决定了载员数量。中国空间站追求少而精,3人团队效率更高,无需为协调多国需求耗费精力,国际空间站则不得不多而全,用更多人力弥补设计上的先天不足。 很多人误以为能装更多人就是技术先进,但太空探索的核心竞争力,从来不是载员数量,中国空间站的少人优势,恰恰源于更先进的技术支撑。 全舱零件100%国产化的底气,让天宫实现了真正的一体化控制,柔性太阳翼寿命长达15年,比国际空间站的太阳能板效率更高、更耐用。 舱内噪音控制在55分贝以下,相当于安静的办公室环境,而国际空间站的噪音问题长期困扰航天员,这些技术优势,让3人团队足以从容应对各项任务,无需额外人员分担。 反观国际空间站,由于各国技术标准不统一,舱段对接后出现了诸多后遗症,不同国家的设备无法直接联通,需要额外的转接装置,部分舱段老化严重,仅2023年就发生过多次漏气、姿态控制异常等故障。 为了保障运行,不得不维持更多人员进行日常维护,甚至专门组建维修团队处理突发问题,这种以人补技术的模式,看似载员更多,实则暴露了设计上的短板。 载员数量的差异,还藏着两大空间站的未来命运,国际空间站已超期服役多年,老化问题日益严重,不仅需要频繁规避太空垃圾,维护成本也逐年攀升,预计五年后将正式退役,这艘曾经的太空霸主,终究逃不过大而不当的困境。 而中国空间站早已预留了对接接口,未来将从三舱构型扩建成六舱“太空四合院”,载员数量也可根据任务需求灵活调整,随着国际空间站退役,天宫将成为太空中唯一在轨运行的空间站,届时会向更多国家开放合作。 但即便扩容,中国空间站依然会坚持高效精简的原则,不会盲目追求载员数量,而是以科学实验效率为核心,打造更具性价比的太空探索平台。 从3人到13人,这组数字背后,是中国航天自主可控、高效务实的发展思路,中国空间站不追求表面的规模优势,而是聚焦核心科学目标,用更先进的技术、更合理的设计,实现少人高效的运行模式。 太空探索的终极意义,不是比谁能送更多人上太空,而是谁能更高效地利用太空资源、推动科学进步,中国空间站的3人配置,恰恰证明了:真正的技术先进,是用最少的资源实现最大的价值。