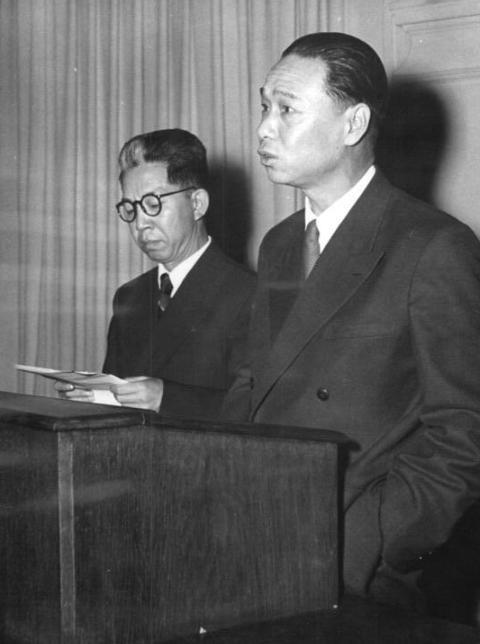

中日建交谈判陷僵局,翻译提意见被怒斥,第二天姬鹏飞:你是对的。 1972 年秋,北京钓鱼台国宾馆的灯,连着亮了好几晚。那年,中日建交谈判到了最关键的一步,一边是中国坚持不能含糊过去那段侵略历史,一边是日本顾虑国内政治气氛和外部压力,谁都不肯轻易松口。 就在这紧要关头,一个原本不该说话的翻译,轻轻说出一句相关表述,立刻被当场训斥。但第二天,外交部长却亲口说:“你是对的。” 原因是田中角荣访华时的一句客套话,他说日本过去 “给中国添了麻烦”。这在日语里听着客气,中国一听可不乐意了。 添麻烦?这哪是打翻水杯的事,这是几百万条命的账。 周总理在欢迎晚宴上为顾及款待客人的礼节,当时保持了平静,并未当场提出异议。 直至 9 月 26 日双方第二次首脑会谈时,周总理才严肃指出,这种说法太轻了,不符合事实,也对不起历史。 中方的态度很清楚,谈可以,但得说清楚,这段历史不能糊弄。 可日本那边也有难处,大平正芳是日本外相心里明白侵略就是侵略,但他不能直接说出来。日本国内有一股强硬势力,担心承认侵略会带来麻烦,尤其是对台湾地区的关系。 美国方面也不希望日本和中国走得太近。所以大平正芳一直在找一个两边都能接受的说法。 就在谈判最紧张的时候,大平正芳和姬鹏飞一起参观长城。路上他们两人坐在一辆车里,气氛比会议室轻松了不少。 大平正芳在车里开口了,他坦诚自己亲眼目睹那是一场侵略战争,田中角荣当年曾被征兵到中国牡丹江,虽未持枪仅在步军医院服役,但对战争性质的认识和他一致; 同时也直言,若完全按中方意见表述写入联合声明,他和田中角荣回去后都会下台,也就没人能执行这份声明,他还说,其实他们也希望改善中日关系但实在有顾虑。 这番话虽然是私下讲的但让姬鹏飞看到了一丝转机,至少日本不是完全没诚意,只是在找一个过得去的方式。 这车里的对话没写在文件上,却成了后面破局的关键伏笔。到了 9 月 28 日深夜,谈判已经拖了很久。日方突然递来一张纸条,上面写着:“日本方面痛感过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻反省。” 现场气氛顿时紧张起来,就在这时候,周斌开口确认:“翻译完全正确,就是这个意思。” 声音不大,但正好被姬鹏飞听到了。 姬鹏飞当场就冷下脸,对其不当插话予以严厉制止。周斌低头不语,脸上一下子白了,从程序上讲,翻译是不该表态的,尤其在关键时刻不能越界。 但周斌为什么敢说这句?这句话已经非常接近中方此前划定的底线,再拖下去,可能错失机会。 其实姬鹏飞心里明白,周斌传递的信息和判断没错,但他是外长,职责是把好关不是让下属随便插话。 规矩就是规矩,不能因为对了就破例。这时候姬鹏飞没有拍板,他把纸条拿去请示了周总理。 周总理看完后,点了点头,说这话可以接受。虽然没明说 “侵略”,但 “痛感责任” 和 “深刻反省”,已经是实质性的承认。 第二天早上,姬鹏飞找周斌说:“意见是对的。” 外交是门讲规矩的活,有时候,规矩必须守;有时候,判断必须做。 周斌 1934 年生在江苏南通,少年时代历经侵华战争,亲眼见证了战争带来的苦难,曾对日语有着复杂的情感。 1954 年,周斌考取北京大学专攻日本语言文学,1958 年毕业后被外交部选中。周总理曾强调。必须有人懂得对方语言,才能争取主动,这让他更加明确了自己的使命。 他从那一刻起,决心把日语学透。他一向低调但在这一晚,他站了出来,做出了准确的表述确认。 这句话背后是对局势的理解,对历史的感受,对国家立场的把握。 在第二天9 月 29 日,《中日联合声明》正式签署。大平正芳随即召开记者会,对外宣布作为日中邦交正常化的结果,“日台条约” 已失去存在意义,可以认为该条约已经完结,驻台湾的原日本大使馆处理善后事宜后将予关闭。 这一步,标志着中日关系真正迈入新阶段。中日建交不是一场单纯的谈判,它牵扯到历史、现实、地缘、文化,还有对未来的判断。 毛主席定大方向,周总理控全局,姬鹏飞掌细节,周斌这样的基层人员也在默默发力。谁都知道,这场建交不是靠一句话促成的,是靠一句比一句更精准的判断,一次比一次更谨慎的博弈,才换来的结果。