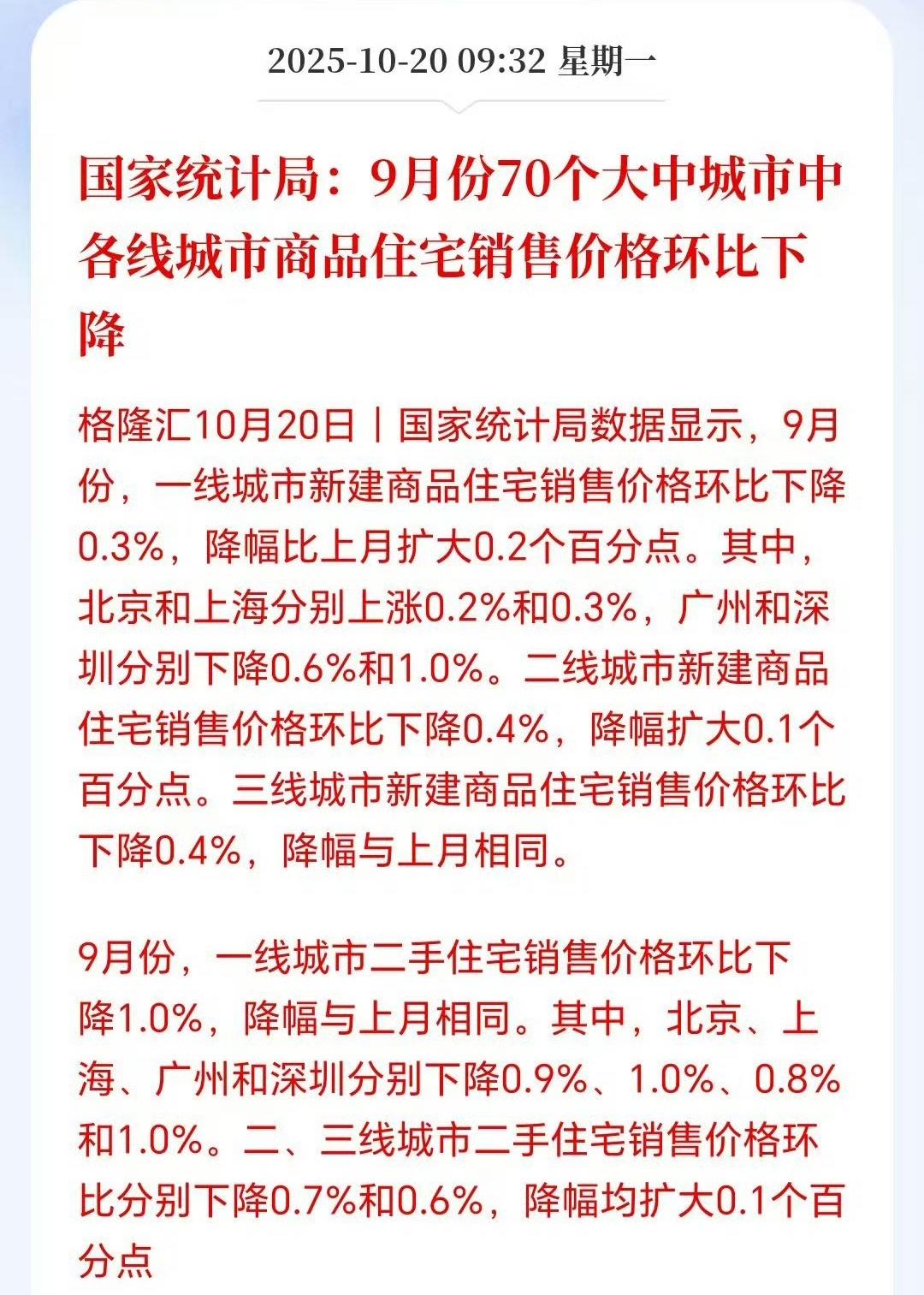

“卖不起房”时代来临:房价下跌背后的现实困境与未来走向 来源:辉常论 时代真的变了。以前只听说过 “买不起房” 的焦虑,如今却有越来越多人陷入 “卖不起房” 的绝境。啥叫 “卖不起房”?简单说就是房价跌得太狠,想要卖房不仅赚不到钱,反而要自掏腰包倒贴。 举个最真实的例子:一位购房者几年前花 290 万买下一套房,如今市场价直接腰斩,只值 150 万。当初他付了三成首付,也就是 90 多万,剩下的近 200 万办了房贷。这几年下来,他一共还了 30 万月供,可房贷前期还款以利息为主,实际只还了 10 万本金,现在还欠银行约 190 万。 这就意味着,哪怕他能以 150 万的市场价顺利卖掉房子,也得自己再拿出 40 万,才能还清银行贷款、完成过户。首付全亏光,几年月供白交,最后卖房还要倒贴钱 —— 这就是 “卖不起房” 的残酷真相,而眼下,无数家庭正在经历这样的魔幻现实。 更扎心的是当下的市场现状:一边是止不住的 “卖房潮”,杭州二手房挂牌量去年一年猛增 40%,大量房源像潮水般涌入市场,供远远大于求;另一边是望不到头的 “成交难”,在南京,每 15 套挂牌的二手房里,只有 1 套能顺利卖出,核心城市的房子平均成交周期已经拉长到 10 个月,大量房源陷入 “有价无市” 的僵局。 新房市场同样不容乐观,库存量大到惊人,就算从此不再新建商品房,单靠目前市场上已有的新房库存,也需要卖 2.4 年才能清空。房产中介们无奈调侃:以前的 9 月、10 月是 “金九银十” 的销售旺季,现在却成了 “冰河时代”,冷清得让人绝望。 在这样的巨大压力下,卖房者们不得不使劲浑身解数。有人放下身段,对看房者端茶倒水、极尽殷勤,只为能让对方多留点心;有人干脆转行当起房产中介,不为赚钱,就为能更直接地推销自己的房子,早点脱手;社交媒体上更是满是卖房人的绝望呐喊,最极端的案例出现在惠州 —— 有业主为了甩掉房产包袱,不仅免费送房,甚至愿意额外贴钱,就盼着有人能接手。 可谁都知道,他们不是疯了,是现实逼得人无路可走,与其抱着不断贬值的房子继续亏,不如 “割肉止损”。 其实这样的场景,并非没有先例。上世纪 90 年代日本房地产泡沫破裂后,大量房产一夜之间变成负资产,北海道的度假公寓曾经一房难求,后来价格跌到 600 元人民币一套,依旧无人问津。 当时很多日本业主不得不倒贴钱求人接手,原因很简单:只要手里有房,就要固定缴纳资产税、物业税,房子越留越亏,与其被税费拖垮,不如趁早放弃。而这,正是现在国内很多房主最害怕的事 —— 一旦房产税全面落地,持有房产的成本会大幅增加,到时候不仅抛压会更大,房价可能跌得更狠,房子更难卖,还得每年白白交一笔税费,简直是 “雪上加霜”。 我知道现在所有人最关心的问题就是:房价到底要跌到什么时候?答案其实就藏在 “房产税” 里。核心逻辑就一句话:“利空出尽即是利好”。一旦房产税全面落地,就意味着房地产领域的主要利空政策基本出完了,房价的 “政策底” 也就随之到来 —— 这是国家政策给出的明确底部信号,不会有更大的政策压力压制房价。 但大家千万别误会,“政策底” 不代表房价会立刻反弹,相反,之后房价会进入漫长的 “筑底阶段”。政策底之后,还会经历漫长的 “市场底”—— 也就是市场供需关系慢慢平衡、房价逐渐稳定的过程,最后还要等到 “宏观经济底” 的到来。 只有当宏观经济真正回暖,大家的收入稳步上涨,有了足够的购买力,大部分城市的房价才有可能重新迎来上涨。参考东京的经历,从房价开始下跌到彻底筑底,一共用了 22 年时间,其中光是底部震荡调整,就用了 11 年。可见这个过程有多漫长,有多考验耐心。 最后必须严肃提醒大家:现在还想靠炒房暴富,本质上就是和国家政策对着干,结局大概率会很惨。“房住不炒” 从来不是一句空话,背后藏着国家战略层面的深刻考量。 很多人可能不知道,2019 年有组数据触目惊心:A 股 48% 的上市公司不好好搞研发、做主业,反而扎堆炒房,一共囤了价值 1.3 万亿的房产,这些企业才是国内最大的 “炒房团”。这种现象带来的后果有多严重? 房地产像一个巨大的 “吸金黑洞”,虹吸了本该投入到科技研发、实体经济的大量资金 —— 有一家芯片领域的巨头企业,囤房的总价值居然超过了全年的利润。在这样的风气下,顶尖人才都往金融、房地产领域挤,没人愿意沉下心做科研、搞制造,直接导致经济 “脱实向虚”。 回想 2018 年的贸易战,我们之所以会陷入被动,和这种畸形的经济结构有很大关系。所以国家果断踩下房地产的 “刹车”,坚决推进 “房住不炒”,就是要把资本和人才从房地产里 “逼” 出来,重新导回实体经济,这是关乎国家长远发展的关键布局。 免责声明:图文来源网络,如侵权请联系删除!