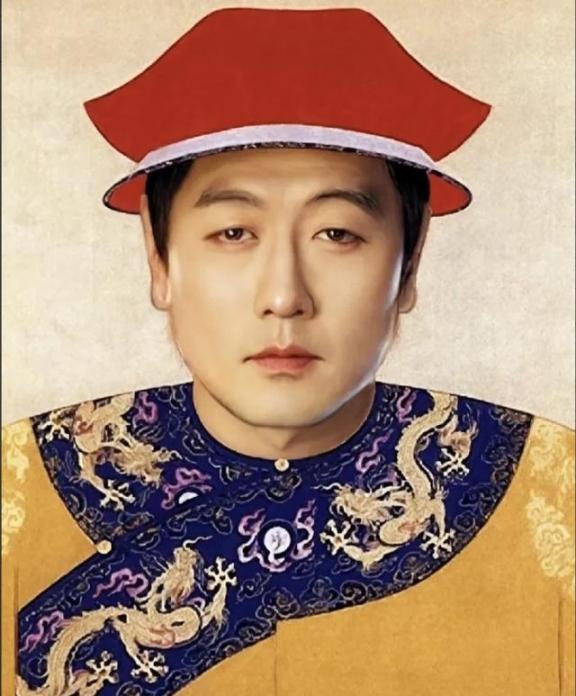

雍正一岁的抓周,握着毛笔胡乱写了个字,康熙看到后脸色瞬变! 现在咱们说起抓周,大多觉得是图个热闹的习俗,可在清朝皇室里,这事儿从来不是玩笑。 就说康熙二十八年的那个春日,紫禁城翊坤宫的暖阁里挤满了人,刚满周岁的胤禛,也就是后来的雍正,正被乳母抱在铺着明黄色锦缎的炕桌上。 桌上摆着玉陈设、金钥匙、弓箭和一套精致的文房四宝,全是按宫里规矩预备的抓周物件,康熙就坐在旁边的太师椅上,眼神里全是对孙辈的期许,还有藏不住的对皇权传承的心思。 那会儿的胤禛刚会坐稳,小胳膊胖乎乎的,在一堆闪着光的物件里扒拉。 一开始大家都盯着他的手,盼着他抓点吉祥的——抓弓箭是武将胚子,抓玉陈设是品性高贵,可谁也没料到,他小手一伸,直接攥住了那支狼毫毛笔。 乳母赶紧把研好的墨递过去,小家伙攥着笔在宣纸上胡乱划拉,墨水蹭得满手都是,周围的人正想笑着打圆场,康熙却突然“嗯”了一声,身子往前探了探。 那宣纸上虽然歪歪扭扭,可凑着光一看,还真显出个模糊的字形——像个“敕”字。这字可不是随便写的,在宫里,那是皇帝下命令用的专用字,“敕令”“敕封”,哪一个不是带着至高无上的权力? 可能有人会说,一个一岁孩子瞎划拉,至于吗?可您别忘了,清代皇室对抓周的重视程度,远超咱们的想象。这习俗打南北朝就有了,那时候叫“试儿”,到了清朝更是成了规矩。 光绪年间的《宫中现行则例》里写得明明白白,皇子抓周必须摆玉陈设、金钥、弓箭、文房四宝这些物件,每一样都有说法。 就说后来的同治帝,他抓周的时候,提前十几天太监总管就递红折子请示,内务府把东西备得齐齐整整。 同治先抓书,再抓弓箭,最后抓笔,咸丰帝当场就赏了一堆珍宝,可见这抓周的结果在皇帝心里分量多沉。 康熙那时候的心情,估计比坐龙椅处理奏折还复杂。他一生有三十五个儿子,晚年的九子夺嫡闹得有多凶,咱们都知道。 康熙当时脸色瞬变,还有个更深的原因——皇权的唯一性。他自己坐在龙椅上,最清楚这位置有多烫手。当年顺治爷去世早,他八岁就登基,经历过鳌拜专权,熬了多少年才把权力攥在手里。 现在一个一岁的儿子,无意中划出象征皇权的字,他第一反应不是高兴,而是警惕。他怕这个“预兆”传出去,会让其他皇子有想法,会让朝臣们私下议论,更怕胤禛从小就被这“预兆”架在火上烤。后来康熙对胤禛一直不算特别亲近,或许从这一刻起,心里就埋下了一根刺。 咱们再说说这抓周的物件寓意,也能明白康熙的心思。宫里的抓周物件都有讲究,玉陈设是说品德高贵,弓箭是盼着有武功,金匙银盒是富贵,可文房四宝不一样,那是盼着有治国的文韬武略,是和“权力”最贴近的。 民间抓周就简单多了,普通人家摆本《三字经》、一个算盘、几个烧饼就够了,大户人家也就加些印章钱币。 可皇室不一样,每一样都透着对“传承”的期待。就像乾隆给五世元孙的赏赐,紫檀嵌玉如意、白玉酒钟,哪一样不是带着“江山永固”的念想? 有人可能觉得这是迷信,可在当时的环境下,这是一种心理寄托,更是一种政治信号。康熙晚年的时候,皇子们斗得你死我活,太子两立两废,大阿哥被圈禁,八阿哥被打压,每一次变动都牵动着朝堂的神经。 他太需要一个“天意”来支撑自己的判断,可真当这“天意”以这样突兀的方式出现时,他又慌了。 这就像手里捧着个烫手的山芋,扔也不是,接也不是。所以他脸色瞬变,既是震惊于这巧合,更是焦虑于未来的皇位传承。 后来的事儿咱们都知道,胤禛最后真的登上了皇位,成了雍正帝。他登基后雷厉风行,整顿吏治,摊丁入亩,为乾隆盛世打下了基础。 现在回头看当年的抓周,有人说这是天意,也有人说这是后人附会。可不管怎么说,康熙当时的反应是真实的,那是一个皇帝面对皇权传承时最本能的紧张和警惕。 咱们普通人看抓周,看的是热闹,盼的是孩子健康成长;可皇帝看抓周,看的是江山社稷,盼的是权力平稳过渡。 雍正抓周划出的那个“敕”字,或许真的是巧合,可康熙的脸色瞬变,却道尽了皇家的无奈和惊心。 这事儿也让咱们明白,在封建社会里,皇权之下无小事,哪怕是一个婴儿的无心之举,都可能被赋予沉甸甸的意义,藏着说不尽的政治考量和人性挣扎。 现在咱们的孩子抓周,摆的是玩具、书本、听诊器,盼的是孩子随心发展,这比起当年的皇家,真是自在太多了。

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)