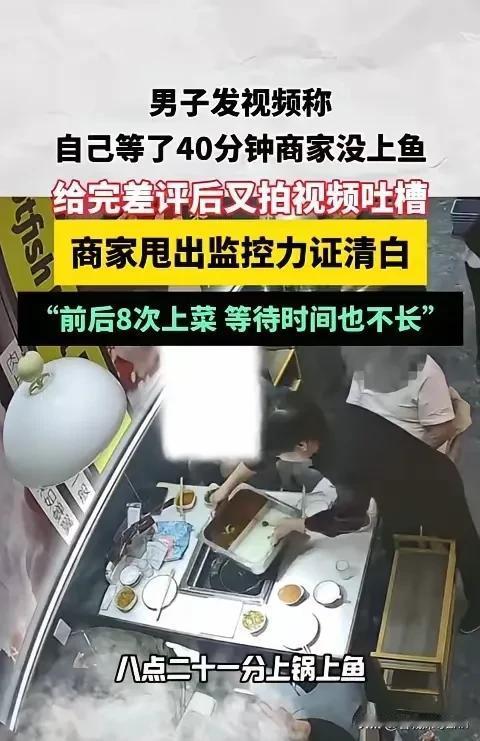

“太缺德了!”辽宁,一男子去吃鱼火锅,入座3分钟后,服务员就将锅端了上来,此后一个小时内,服务员先后8次将鱼肉送来,可男子吃完饭后却打了差评,理由是等了40分钟都没有上鱼!老板无奈只能发布监控自证清白。 王老板在沈阳铁西区开这家鱼火锅店三年了,每天早上五点都要去水产市场挑活鱼,店里的规矩是“现点现杀、现杀现切”,后厨到前厅的距离不过十米,最快五分钟就能把切好的鱼片端上桌。 那天他正在后厨检查刚到的一批清江鱼,手机突然弹出平台的差评提醒,点开内容的瞬间,他手里的鱼刀都顿了一下——“等40分钟没上鱼,服务员装傻,再也不会来”。 他第一反应是服务员漏单了,赶紧喊来当时负责那桌的小李。小李刚做服务行业半年,攥着点单小票急得脸通红,“王哥,我肯定上了!他点的三斤半鱼片,分八次上的,每次我都问‘您的鱼片到了,小心烫’,他还点头了,中间还加了碟香菜呢!”小李的声音带着哭腔,她怕自己工作出错,更怕给店里添麻烦。 王老板没再追问,转身去了前台调监控。店里前后装了六个摄像头,前厅的镜头刚好对着男子那一桌。时间线清清楚楚:傍晚6点05分,男子推门入座,6点08分,小李端着锅底过来,帮他调好了火; 6点12分,第一盘鱼片上桌,男子伸手夹了一片放进锅里;之后每隔七八分钟,就有一盘鱼片送过去,到6点50分,第八盘鱼片也送完了,男子期间还去了趟洗手间,回来后继续吃,全程没跟任何服务员提过“没上鱼”的事。 “这不是睁眼说瞎话吗?”王老板越看越气,又调了后厨的监控——男子6点06分下单,6点07分师傅就捞了活鱼称重、处理,6点10分切好装盘,和前厅送鱼时间完全对得上,连装鱼的盘子都是店里特有的青花盘,监控里看得明明白白。 他试着联系那位顾客,平台提供的电话打过去,响了两声就被挂掉;换了店里的座机再打,直接被拉黑;发私信说明情况,想问问是不是有误会,也石沉大海。 王老板犯了难,开实体店最看重口碑,疫情后生意刚有起色,一个差评能让不少刷到的顾客直接划走,“我不是想曝光他,就是想知道为啥要这么做,哪怕他说‘口味不合’,我都认,可这凭空捏造的‘没上鱼’,太欺负人了”。 没办法,王老板只能把监控剪辑成3分钟的短视频,隐去了男子的面部关键特征,只保留了送鱼、男子用餐的画面,配文“只求一个实事求是”,发在了店里的社交账号上。 没想到第二天一早就火了,邻桌的张女士看到视频后特意留言:“那天我就坐他旁边,服务员至少送了五六次鱼,他还加了碗冰粉,没看出半点不高兴,这差评太离谱了!” 还有网友扒出细节:视频里男子6点40分左右,刚好夹着一片鱼往嘴里送,而他差评里说“等了40分钟没上鱼”,按时间算,这会儿已经上了6盘鱼,根本不存在“没上”的情况。 有人猜测是同行恶意竞争,也有人说可能是男子想让店家免单没成,故意给差评,但这些都没实锤,唯一确定的是,监控里的事实和差评内容完全相悖。 平台很快联系了王老板,核实监控和后厨记录后,认定这是“不实差评”,不仅把差评隐藏了,还给店铺补了一周的流量推荐。 可王老板心里还是堵得慌,小李虽然没被追责,但好几天都提不起劲,“她跟我说,以后送菜都想录个小视频留证,怕再遇到这种事”。王老板只能安慰她,“大部分顾客都是讲道理的,咱们做好自己的事就行”。 其实开这家店之前,王老板在工厂打了十年工,攒了点钱才敢创业,他最看重的就是“实在”——鱼要新鲜,分量要足,服务要到位。这次的事让他多装了两个监控,不是为了防顾客,而是为了在出现误会时,能有个“说理的证据”。 他说现在做餐饮太不容易了,商家要拼口味、拼服务,还要应对各种不可控的评价,“有时候不是我们没做好,是遇到了不按常理出牌的人”。 这件事没闹到报警的地步,王老板后来也没再找过那位男子,只是把视频设成了“仅自己可见”。 他说不想把事情闹大,毕竟做生意以和为贵,可他也希望通过这件事提醒更多人:评价是消费者的权利,但不是“任性的工具”,一句不实的差评,可能会让一群人的努力白费;而商家在自证清白时,也要守住底线,不泄露顾客隐私,不激化矛盾。 说到底,餐饮行业的良性发展,靠的从来不是“监控自证”,而是商家和消费者之间的信任。商家多一分用心,消费者多一分客观,才能少一点“老板无奈晒监控”的闹剧,多一点“放心消费、真诚评价”的常态。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![留学生:对不起,刚才大声了,哑口无言[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12606606974913660914.jpg?id=0)