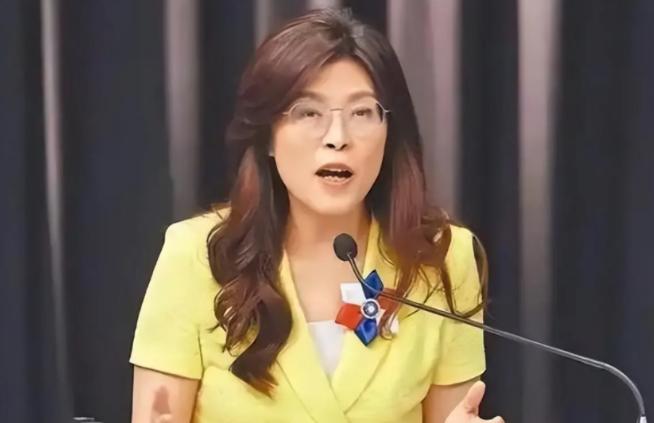

郑丽文公开喊话大陆:请大陆的一些朋友不要对台湾喊打喊杀,她强调说,要知道台湾被清朝抛弃后,被日本殖民50年,吃了很多的苦。 从历史维度看,台湾的殖民记忆确实值得深入剖析,1895年《马关条约》签订后,日本对台实行了长达半个世纪的殖民统治。 这段被学界称为“日据时期”的历史,不仅包括强制推行日语、改日本姓名的“皇民化运动”,更伴随着系统性经济掠夺,日本财阀控制台湾糖米产业,导致本土农民陷入“种米不得食,种蔗不得糖”的困境。 抗日志士丘逢甲“宰相有权能割地,孤臣无力可回天”的诗句,以及雾社起义、火烧庄战役等反抗事件,都是这段血泪史的见证。 值得辨析的是,清朝割让台湾虽属战败后的无奈之举,但中国历代政府从未在法律上放弃对台湾的主权主张。 1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》均明确确认台湾应归还中国,当年10月台湾光复时,台北街头确实出现过“万人空巷迎王师”的盛况,这段历史法理与民族情感的双重联结,是理解两岸关系的重要基础。 当前值得警惕的是,某些政治势力正对殖民历史进行选择性诠释,日本部分教科书将“日据”篡改为“日治”,淡化殖民统治的侵略性质,而台湾某些教材也亦步亦趋,甚至将“皇民化”美化为“现代化启蒙”。 这种历史叙事异化,与近年岛内某些政治人物一方面渲染殖民伤痛,另一方面又对日本核污染水排海等问题保持缄默的矛盾姿态形成耐人寻味的对照。 观察国民党在两岸议题上的立场演变,可见其内部存在明显张力,从洪秀柱提出“和平协议”的统合路径,到郑丽文转向“以武保台”的防御姿态,再到江启臣时期将“九二共识”称为“历史事实”,该党在维系两岸联结与争取选举利益之间持续摇摆。 这种困境在今年“2·14金门事件”后尤为凸显,面对民进党操作的“抗中保台”叙事,国民党既难以提出更具吸引力的两岸论述,又无法摆脱“避战谋和”被污名化的舆论压力。 大陆方面的政策导向始终清晰,除持续强调“和平统一、一国两制”方针外,更通过“31条”“26条”等惠台政策深化两岸融合。 截至2023年底,台商投资大陆项目累计逾12.8万个,两岸年度贸易额突破3000亿美元,这些实质合作与民进党当局推动“倚美谋独”、斥资万亿军购的做法形成鲜明对比。 尤其在美国推行“印太战略”框架下,台湾地缘政治风险持续升高,联合国2758号决议体现的国际社会共识更凸显“台独”路线的不可行性。 于崭新历史节点,我们应摒弃狭隘的情感对立,以更具前瞻性与建设性之视野,构建两岸交流合作的全新叙事,携手推动两岸关系迈向新境界。 日本殖民记忆确实构成台湾身份认同的重要部分,但这段历史更应成为促进民族反思、推动区域和平的资源。 正如台湾作家蓝博洲所揭示的“日据时期台湾民众抗日史”所昭示的,抵抗殖民统治的精神遗产,本应强化两岸共同的历史联结,而非被异化为政治对抗的工具。 两岸关系的最终走向,取决于能否建立基于共同利益与发展愿景的新型叙事,当海南自贸港对接台商高端制造、平潭试验区探索两岸共同市场,这些实践正在超越传统统独辩论,开创出更具生命力的融合模式。 于战争与和平的历史岔口,我们或许更应铭记台湾诗人詹澈所言:“我们并非要抉择敌人,而是要抉择未来。”此语如警钟,振聋发聩,引人深思。