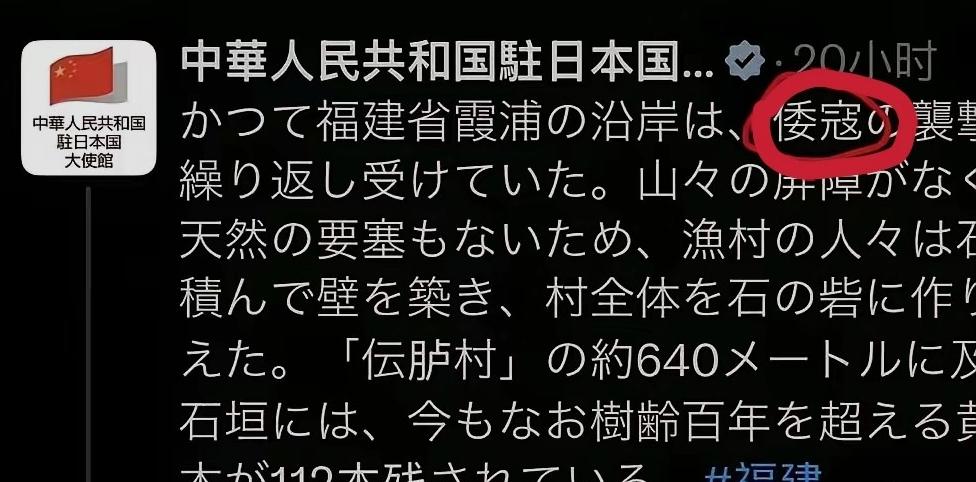

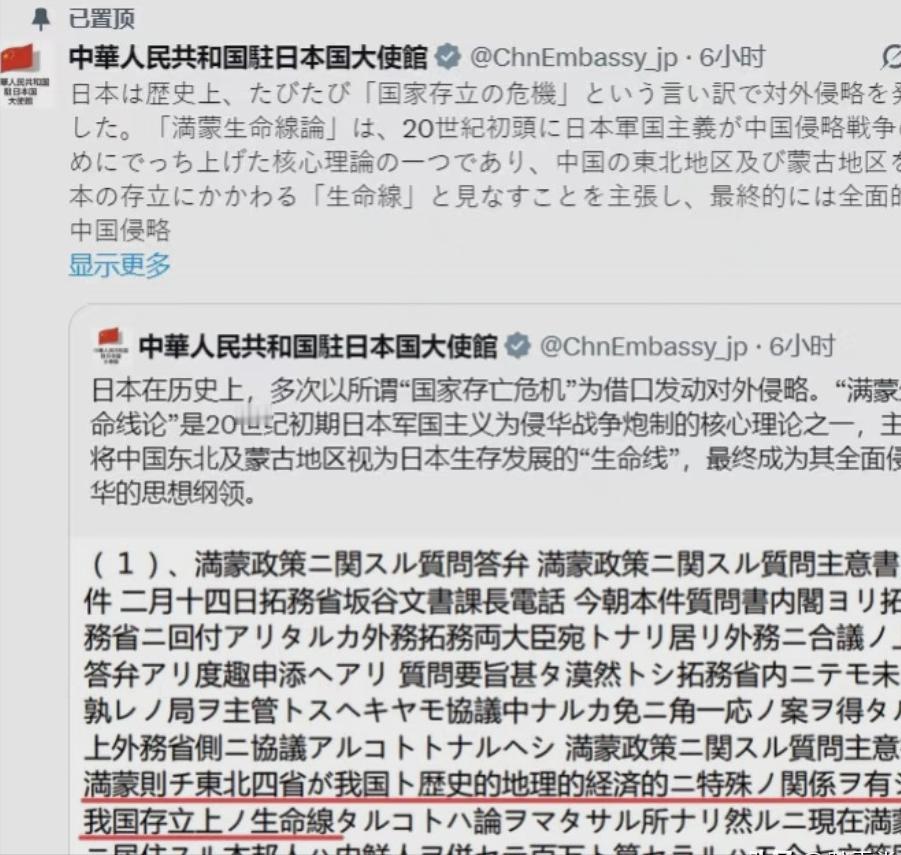

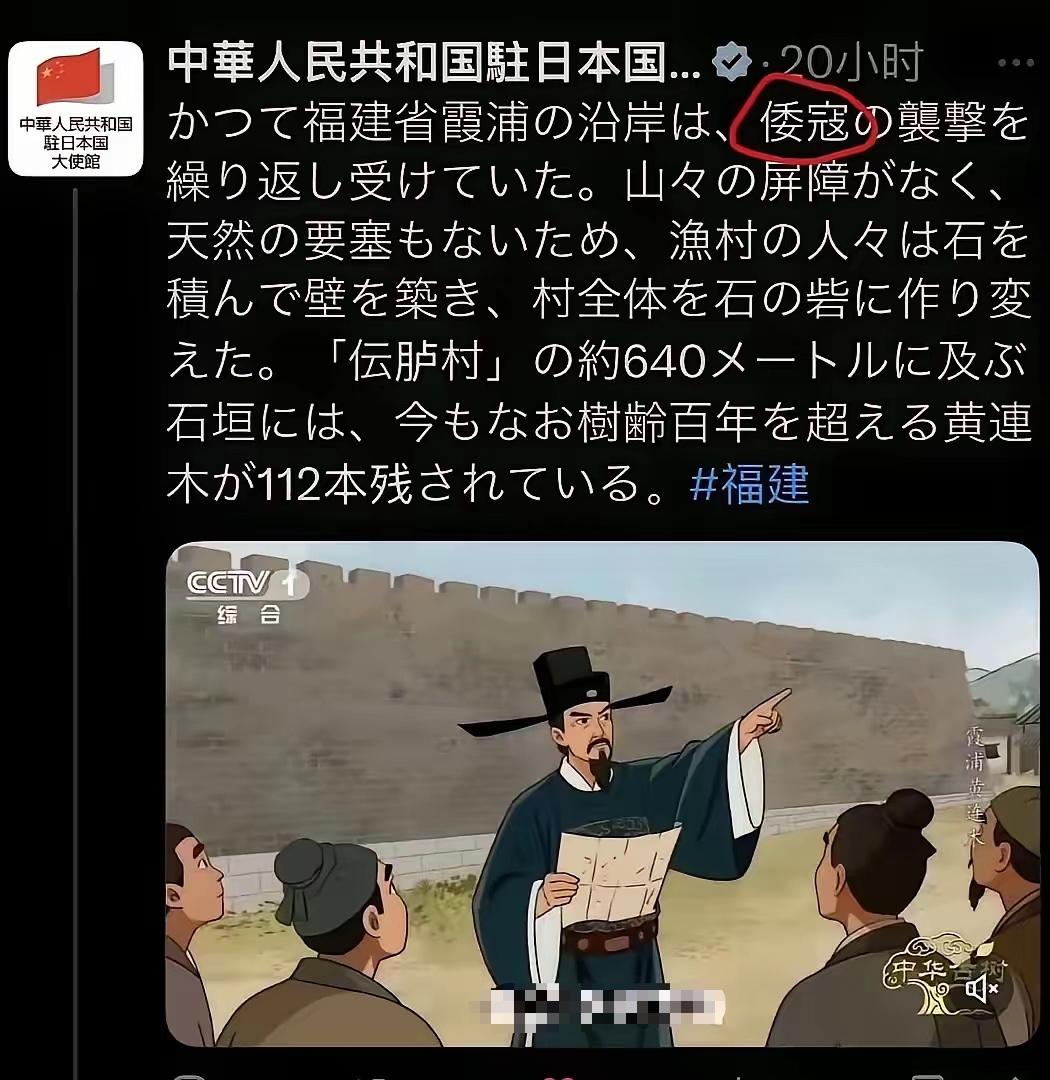

驻日大使馆日文发文, 直接用“倭寇”二字戳穿日本! 驻日大使馆X号更新,提到“倭寇”,使用日文,显而易见,含有深刻的寓意! 内容如下:福建霞浦渔村,历史上多次遭倭寇袭击。村民用石头筑墙,以防倭寇入侵。 大使馆直言不讳:“历史就是历史,借古喻今!”即便是日本本土,也是在同盟国的打击下才有今天的和平,不要忘记他们侵略东方大国的历史! 正如左宗棠所说:“倭贼无大义!”任何外部势力想以问题来干涉东方大国内政,那就来尝尝“倭贼”的滋味! 日本应该尊重历史,尊重他国的主权和尊严! 网友们大赞,大使馆这波太解气了!借历史说现实,既还原了“倭寇”侵扰的真相,又亮明了台海红线的底线。 这番话的分量,远不止于一个历史名词的再现。“倭寇”二字,对于中日两国而言,承载的绝非是轻松的史书翻页。它代表的是一段漫长而痛苦的沿海侵扰史,是无数家园被焚、百姓流离的代名词。 当这个词由驻日大使馆,并且是以对方能够直接阅读的日文形式发出时,其背后的深意便不言而喻。这不再是单向的内部宣示,而是一种面对面、无需翻译的质问与提醒。 大使馆随后那句“历史就是历史,借古喻今!”,更是将这种意图彻底摆在了台面上,明确告诉外界,这篇帖子绝非单纯的文化介绍。 更值得玩味的是,大使馆选择讲述的地点——福建霞浦。这个地方并非随意挑选,它地处东南沿海,是历史上倭寇为患最为严重的区域之一。将历史的镜头拉回明朝,戚继光等名将正是在这片土地上,与来犯之敌进行了殊死搏斗。 选择这样一个充满历史血泪记忆的地点作为切入点,本身就是一种强烈的情感和立场锚定。它仿佛在说,这片土地的记忆从未褪色,那些用石头筑起的墙,不仅是物理的防御,更是民族心理上的一道疤痕,时刻提醒着后人曾经的苦难与抗争。 将历史的叙事与当下的现实连接,是这篇发文最核心的看点。大使馆毫不避讳地指出,日本今天的和平,是在同盟国的打击下才得以实现的,这直接触及了日本社会某些试图美化或遗忘侵略历史的敏感神经。 这番话语的背后,是对当前日本某些政治动向和军事松绑的深切忧虑。当一个国家开始重新武装,当一些政客频繁发表挑战战后秩序的言论时,历史的警钟自然会被敲响。这不禁让人联想到当下东亚地区某些暗流涌动的动向,以及外部势力试图插手地区事务的种种行径。 清朝名臣左宗棠那句“倭贼无大义!”的引用,则为整篇发言增添了历史的厚重感与决绝的态度。这句话并非凭空而来,而是源自于一个古老民族在漫长岁月中与邻邦交往、抗争后得出的深刻洞察。 它将大使馆的立场,从单纯的外交抗议,提升到了一种对民族性格和历史行为的评判。这预示着,任何试图挑战中国核心利益、干涉其内政的行为,都将被视为对这种历史规律的挑衅,必然会招致强有力的回应。这是一种警告,也是一种自信的宣示。 这番操作在网络上引发了强烈的反响,许多网友直呼“解气”。长久以来,人们习惯了外交场合那种彬彬有礼、点到为止的沟通方式,而大使馆此次一反常态,用最朴素、最尖锐的历史词汇,直接戳破了那层温情的面纱。 它既还原了“倭寇”侵扰的历史真相,让无法辩驳的史实说话,又巧妙地亮明了在台海等问题上不容逾越的底线。这种借古喻今的方式,比任何严厉的口头声明都更具穿透力,因为它触及的是历史记忆和民族情感,是刻在骨子里的认知。 这次事件,或许可以看作是一种新型沟通方式的尝试。它绕开了繁琐的外交辞令,用一种更接近民间、更富情感冲击力的语言,直接与对方社会对话。 这不仅仅是信息的传递,更是一种意志和态度的展示。历史的书页虽然已经翻过,但书页上的文字并未消失。当现实的棋局走到关键一步时,这些沉睡的文字便会被唤醒,成为最有力的棋子。 对于这种直截了当的“历史外交”,您又是怎么看的呢?它会是未来沟通的一个新趋势,还是仅仅是一次特殊背景下的个案?欢迎分享您的观点。