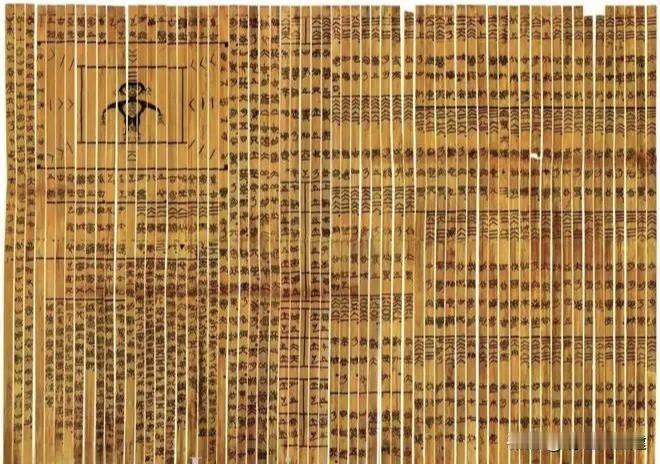

最近网上有的人指出古文中的“兮”、“乎”、“也”实际上不发音,而且说“古人要是听到现代人读音,就会笑掉大牙”!我查了查得到如下解读: 一、“兮”、“乎”、“也”是语气助词(或称为语助词、虚词),在古代还是发音的,主要作用在于: 1、停顿:调节句子的节奏。 2、感叹:抒发情感。 3、强调:突出句子中的某个部分。 4、构成句式:帮助形成特定的文体风格,尤其是在《楚辞》、诗歌和散文中。 二、古文≈歌词,它是有音律音韵的搭配,都是可以唱出来的! 1、音韵学的证据:通过中古音(《切韵》系统)和上古音的构拟,语言学家可以大致还原这些字在古代的读音。 兮:上古音大致读作 hee(类似今天“嘿”的拖长音) 乎:上古音大致读作 ɦaa(类似今天“哈”的浊音) 也:上古音大致读作 ljaalʔ(像“呀”或“啊”的某种变体) 这些拟音虽然存在学术争议,但毫无疑问地证明了这些字是有实际音值的。 三、为什么会产生“不发音”的误解? 这个误解的产生有以下几个原因: 1. 与现代汉语的对比:在现代汉语(尤其是普通话)中,这些字的语气助词功能很大程度上被轻声、语调变化和标点符号取代了。我们说“你来了啊”,这个“啊”就是轻声的语气词。古人没有引号、问号、感叹号,很多语气和停顿就靠这些虚词来表达。当我们用现代的方式去理解古文时,很容易觉得这些字是“多余的”,进而猜想它们可能不发音。 2. 文言文与口语的分离:在秦汉以后,书面文言文(文言)与日常口语(白话)逐渐分道扬镳。文言文凝固成了一种相对稳定的书面系统,其中保留了大量的古代虚词。后世的人在“读”文言文时,可能会因为不熟悉其韵律而忽略这些虚词的读音,或者在私塾里为了“赶进度”而快速掠过,给人造成它们“可读可不读”的印象。 3. 翻译和理解的简化:我们在翻译古文时,通常只翻译实词的含义,而忽略这些虚词,因为它们没有实际的词汇意义。久而久之,就容易把它们当成无声的“语法标记”。 4. 古人听到现代人读,真的会“笑掉大牙”吗? · 如果你把这些语气助词都跳过不读:古人肯定会非常困惑。他们会觉得你念得支离破碎、毫无文采和韵律,就像我们听一个人用机器人般的语调朗诵一首深情的情诗一样别扭。他们可能不会“笑掉大牙”,但会觉得你根本不会读书。 · 如果你用现代普通话的发音把它们都读出来:古人同样会听不懂,因为他们听不懂现代普通话。但这和“笑不笑”无关,这是语言演变的正常结果。就像我们听中古英语或古法语的朗诵,也听不懂,但不会觉得好笑。 · 如果你能用构拟的古音,带着充沛的感情和正确的节奏去吟诵:古人不仅不会笑,反而会击节称赞,觉得你深得古风之妙!他们会听到熟悉的韵律和语气,完全能够理解其中的情感和意境。 综上所述,“兮、乎、也”等语气助词,在古代是有实际发音的,它们不仅是有声的标点,更是有声的韵律。 古文本质上是活生生的、被吟诵和歌唱的语言。重新认识到这一点,我们才能更好地欣赏古典文学的音韵之美。 友友们,你怎么看?欢迎评论区留言讨论!

用户43xxx99

“简兮简兮,方将万舞”;“管勒工名充岁贡, 君兮臣兮勿轻用。”

迷迷糊糊就走到了这个岁数

据说,楚音。楚多大?