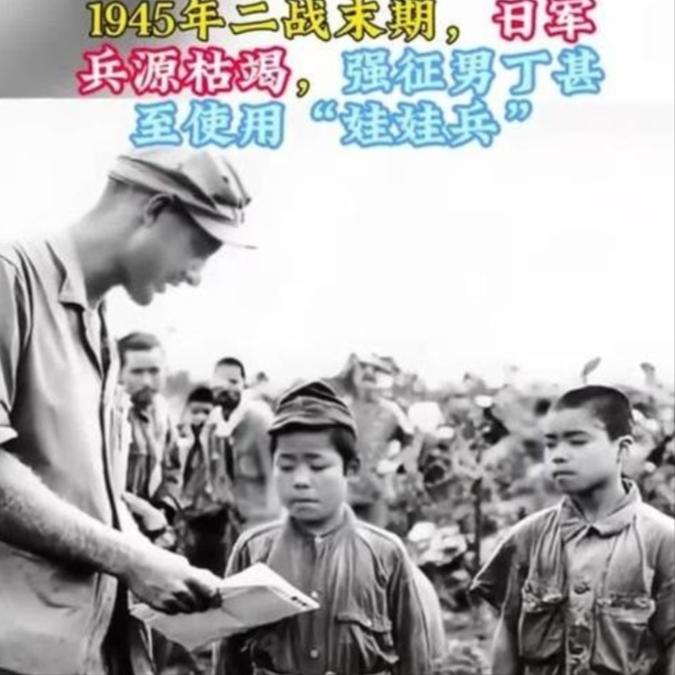

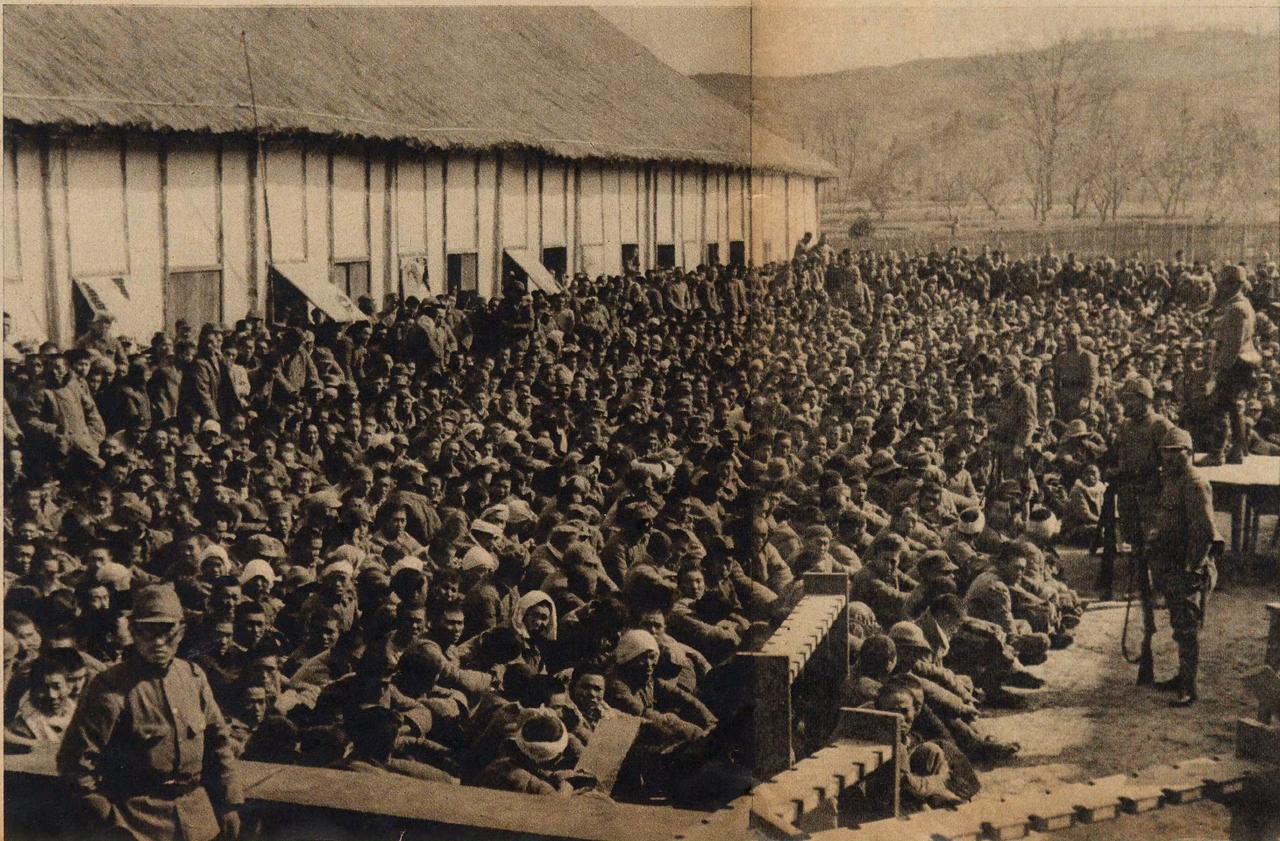

杨靖宇牺牲在1940年2月,杨靖宇牺牲后,陈翰章带着队伍展开过激烈的复仇行动,但是他本人在当年12月被俘牺牲了,双眼已经被剜去死状极其惨烈,令人不忍重述。 陈翰章不是一开始就扛枪的。他是吉林敦化人,学生时代就爱读爱国书籍,17岁那年还以全县第一的成绩考上敦化中学。 九一八事变后,学校停办,他看着日军占家乡、杀同胞,攥着拳头说“读书救不了眼下的中国”,转身就投了抗日队伍。那会儿他才19岁,放弃了当小学教师的安稳,揣着仅有的两块银元,步行半个月找到东北抗日联军的前身——反日游击队。 他跟杨靖宇的交集,是在1936年东北抗联整编后。杨靖宇任第一路军总司令,陈翰章成了第二军第五师师长,两人经常在长白山麓配合作战。 杨靖宇常说“小陈有文化,还能打硬仗”,陈翰章也佩服杨靖宇的战略眼光,两人一起在通化、延边一带建根据地,把日军的“讨伐队”搅得鸡犬不宁。 1940年2月,杨靖宇在濛江牺牲的消息传来时,陈翰章正在镜泊湖附近打游击,他当着全队战士的面咬破嘴唇,血顺着下巴滴在雪地上:“杨司令没了,咱们更得接着干,把小鬼子赶出东北!” 那会儿的东北抗联,已经到了最苦的时候。日军搞“归屯并户”,把山里的百姓都赶到大屯子,断了抗联的粮食和情报来源;冬天零下三四十度,战士们穿单衣、吃树皮,枪栓冻得拉不开,只能用体温焐。 陈翰章带着队伍躲在山林里,白天不敢生火,晚上借着雪光研究战术,复仇的念头撑着他们一次次出击——他们袭扰日军的补给线,把运送弹药的卡车掀翻在山沟里;他们摸进日伪军的据点,缴获的粮食先分给山里没来得及“归屯”的百姓,自己只留半块冻硬的玉米饼。 日军恨透了陈翰章,悬赏万元要他的人头,还抓了他的家人逼他投降。他的父亲被日军关在牢里打瘸了腿,母亲托人带话劝他“保命要紧”,他在回信里写“儿子不孝,但国难当头,只能先保国再顾家”,这封信后来被日军搜走,成了他“顽固不化”的“罪证”。 1940年12月,日军调集了上千兵力,带着军犬和迫击炮,把陈翰章的小部队围在了镜泊湖小弯弯沟。 打了整整一天,队伍从20多人打到只剩3个战士。陈翰章的腿被炮弹炸伤,左臂也中了枪,鲜血把他的棉衣浸透,冻成了硬邦邦的冰壳。 最后一颗子弹打完时,日军扑了上来,他还想捡起石头砸向敌人,却被按在雪地里。日军军官用中文劝他“归顺皇军”,他吐了一口血在对方脸上,骂道“我是中国人,绝不会当汉奸”。 日军没再跟他废话,当着其他被俘战士的面,剜去了他的双眼。有人说,他当时还在喊“打倒日本帝国主义”,直到日军用刺刀刺穿他的胸膛。牺牲后,日军把他的头颅割下来,挂在敦化县城的城门上示众,身体则被扔进了牡丹江。 当地百姓趁夜偷偷取下他的头颅,用棉被裹着藏在菜窖里,直到抗战胜利后,才把头颅和后来找到的遗骨合葬在一起。 陈翰章牺牲时才27岁,比杨靖宇牺牲时还小12岁。他们俩,一个在濛江冻饿至死仍拒降,一个在镜泊湖受尽酷刑仍不屈,都是把命嵌进了东北的雪地里。 后来有人问,当年抗联明知难赢,为什么还要坚持?答案其实就藏在陈翰章的那句话里——“咱们多打一天,老百姓就能少受一天罪,国家就多一分希望”。这种明知不可为而为之的坚守,不是傻,是中国人刻在骨子里的骨气。 如今在敦化,有以他名字命名的翰章大街,学校里会讲他的故事,纪念馆里陈列着他用过的钢笔和望远镜。那些冰冷的文物背后,是一个年轻人用生命写就的忠诚,是一代抗联战士用热血护下的山河。 我们记着杨靖宇,记着陈翰章,不只是记着他们的牺牲,更是记着他们没来得及看到的和平——这和平,是他们用命换来的,容不得半点辜负。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。