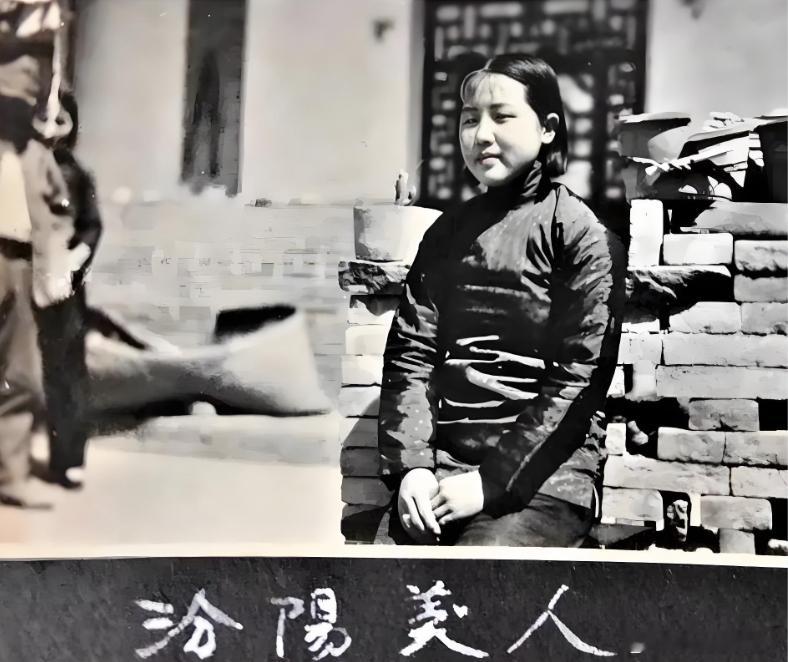

1904年,通房丫李氏,站着侍奉丈夫与正妻长达33年。这日,她正在盛饭。谁知,管家突然冲进来高喊了一句,她手一歪,啪地一声碗摔落地面碎了一地。正妻刚打算开口斥责,丈夫却开怀大笑:“坐下,一同用膳!” 那一刻,李氏手心冰凉,额头发烫。她以为这碗摔碎的,是一屋子的规矩,没想到丈夫一笑而过,众目睽睽中,她破天荒地坐上了家中饭桌——33年来第一次。 这张饭桌,她只站着伺候过。 在长沙谭府,通房丫环终其一生都难得名分。李氏入府时不过十五六岁,是被卖来帮厨洗衣的“下人”。她没想过要入主人的眼,更没想过哪天能走进上房与主母同桌。 可命运有时不讲规矩,她阴差阳错地成了谭钟麟的贴身使唤人,甚至后来为他生了儿子——谭延闿。 但“生子”与“升格”从不是一回事。 在那个年代,妾生子仍归正室名下。即便谭钟麟晚年得子,对这个幼子百般宠爱,却从未公开为李氏抬过一次身份。她不敢开口求,也不愿逾矩争。她懂世道:她不是正妻,她不过是“丫头”。 于是,她默默看着孩子长大,坐在厅外看他读书识字,在夜深人静时给他缝好破了边的衣角。她心里清楚,自己能给儿子的,只有一个念头:读书、出仕、扬眉。 “母之恩深似海,子之志当报天。” 小时候的延闿总是问母亲:“我长大了能带你坐八人大轿吗?”李氏一笑:“娘不图大轿,只想你吃饱穿暖、站得直。”她没想到,儿子记住的,是“站得直”这三个字。 1904年,24岁的谭延闿在京中高中会元,一时间轰动湖湘。他是清代湖南唯一的会元,是最后一批“帝制荣光”的接棒者。管家带着喜报闯进正厅,李氏正在布菜,手一颤,碗落地而碎。正妻皱眉,刚要训斥,却被谭钟麟拍案大笑打断:“坐,一同用膳!” 全家人愕然,李氏也愣在原地。她看着主母沉默地将饭碗往她那边递了寸许,那一刻,她几乎忘了自己依然只是个“名不正言不顺”的女人。她眼眶泛红,轻轻坐下——坐得很直,像是要把这些年的委屈都坐正一样。 这顿饭后,李氏没有变成正室,也没有被写进家谱,但她知道,儿子用功名替她撕开了命运的一角。 谭延闿的仕途从此一发不可收。他在民国初年任湖南都督,后历任国民政府主席、行政院长。身居高位,却从未忘记母亲的沉默与坚强。 他每次题字落款时,常加“慈卫生命”,用母亲的封号宣示她在他心中的分量。他拒绝纳妾,不为别的,只因不愿别的女子再重走母亲的路。 1917年,李氏在长沙病逝。按谭家族规,妾室不得走祠堂正门。族人准备将她的棺木抬往偏门,延闿当场阻止。他面色苍白,脱鞋爬上母亲灵柩,仰面躺下:“若母亲不走正门,我就躺棺同归。” 围观者震动,族中长老也面露难色——从未有人如此抗争。但这一刻,他不是高官,是一个儿子,是那个曾看着母亲在厅外啜泣、在夜里缝补的孩子。 族人最终妥协,李氏的棺木从正门抬出,送往安葬地。这场“躺棺抗争”,被湖南老百姓口口相传,传了几十年。 有人说,李氏这一生不过是“母凭子贵”;也有人说,她的隐忍与清明,才养出一个清明有义的儿子。她没有读过书,却教会了儿子什么是尊重;她没有高门出身,却在沉默中赢得了众人的敬意。 她的一生,也许始于卑微,却终于挺立。 饭桌前的那句“坐下”,是丈夫第一次承认她的存在;正门前儿子的“躺棺”,是后世承认她的尊严。这两件事,像一根线穿起了母子三十年的恩义。 “有的人活着,却早已死去;有的人死去,却仍在世间。”李氏便是后者。她没有姓名留于史册,却有精神留于人心。