传统种植如何培育新增长点?农产品同质化竞争,如何突出重围?近日,记者在采访中发现,临朐县城关街道一樱桃种植户和一草莓种植户,通过发展林下经济和精品经济撬动传统种植溢价空间。

大棚樱桃林下的赤松茸。

在城关街道西安村樱悦农业种植专业合作社的大棚樱桃林下,种植户孙志高正俯身拨开覆盖的秸秆,查看赤松茸生长情况,乳白色带褐红色鳞片的赤松茸成簇冒出。“去年试种一亩,收了7000斤,没想到销售收入达4.5万元左右。”让他惊喜的是,这种蘑菇不仅是“致富菇”,更是“生态菇”——曾经板结的土壤因菌渣还田变得松软,蚯蚓重新活跃,连樱桃糖度都突破22°Bx(糖度单位),远超市场优质果17-18°Bx的标准。

赤松茸正在生长中。

两公里外的张勤家庄,庞红的草莓大棚里草莓已经开始陆续开花。“种植第九个年头了,我们的草莓糖度最高15.2°Bx,去年一斤卖到四十多元,今年又增种了几个品种。”她随手指着草莓花骨朵给记者看,“开花前杀菌,后期绝不打药,大家都能放心吃。”

两个看似不相干的种植场景,共同勾勒出临朐特色农业的转型轨迹——从单一种植到多元探索,从追求产量到深耕品质,一场以生态循环与价值提升为核心的种植革命正在田间地头悄然发生。

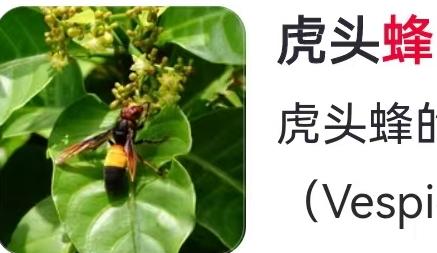

林下“掘金”:

小蘑菇的循环经济学

孙志高至今记得去年在街道组织下到德州市参加食用菌大会的震撼场景。“看到赤松茸种植,第一反应是这蘑菇能当有机肥改良土壤。”作为全县第一批“吃螃蟹的人”,他的初心是“就算不赚钱,起码能给樱桃树做有机肥改良树下土壤板结问题”,没想到林下种植竟真的带来了双重收益。

赤松茸的生长周期暗合自然节律:从种植到出菇约55天时间,四茬采收跨度2-4个月,春节前后是热卖期,恰与大棚樱桃每年3-5月份成熟采摘期农闲互补。“以玉米芯、樱桃枝条等农业废弃物作为栽培基质,采收后的菌渣直接还田。”孙志高介绍,这种模式有效形成了“林-菌-肥-果”的生态闭环。

孙志高查看赤松茸出菇情况。

“作物秸秆都能变废为宝。”孙志高抓起一把菌棒,“原来有些地块的土壤硬得锄头都难敲开,现在徒手就能捏碎。”科学检测印证了他的直观感受:当地土壤有机质含量从0.2%显著提升,蚯蚓数量倍增,“种植的成功离不开济南食用菌协会崔长玲教授团队的持续指导。”孙志高告诉记者,过去一年多的时间,崔长玲教授三天两头来村里,还在群里随时为村民种植过程中遇到的问题答疑解惑。

山东省林下种植食用菌技术培训观摩现场会在西安村孙志高的大棚召开。(资料片)

山东省林下种植食用菌技术培训观摩现场会在西安村孙志高的大棚召开,让村里赤松茸种植成功的消息不胫而走,种植技术也快速普及开来。“去年全村试种3亩,今年扩至40余亩。”西安村负责人李金刚介绍,今年十月村里建成的2000立方米冷库将辐射周边乡镇,用于储存赤松茸等农产品,赤松茸面条、水饺等深加工产品也正在研发中,一条完整的产业链正初具雏形。

李金刚介绍村里的冷库。

草莓密码:

品质主义的胜利

走进庞红的草莓大棚,仿佛进入了一个精心照料的果园王国。八个品种的草莓各展风姿,从经典甜美的“红颜”到风味独特的“白雪公主”,她如数家珍。“没什么诀窍,全是耐心。9月13号种植,栽上2-3月就开始开花,45-50天成熟,每个环节都急不得。”

庞红正在查看草莓生长情况。

她的耐心还体现在看得见的投入上:每年施用四吨豆粕有机肥,这被当地人称为“下血本”的投入,正是草莓风味浓郁、果型饱满的根基。更关键的是看不见的坚守:严格控药。“开花之前进行打药杀菌是草莓种植的惯例,但后续我们绝不再打任何农药。”这份执着,让她的草莓打出了“家人都能放心吃”的金字招牌,在周边地区独树一帜。

采摘下来的草莓。(资料片)

九年的坚持让她的草莓大棚荣获了山东省十佳草莓基地等称号,也收获了一批最宝贵的财富——忠实客户。“一传十十传百,全部是回头客来采摘。”这种口口相传的力量,甚至吸引了网红带货博主主动前来拍摄、带货。她的丈夫孩子负责线上订单的发货,她则日复一日地在大棚里忙碌,确保每一颗到达客户手中的草莓都对得起这份信任。“干了这一行就好好干,顾客的嘴最刁,也最公平,吃了咱家草莓就不愿意吃别家的,这就是我们最大的成就。”

庞红及她的草莓大棚荣获多项荣誉。

这种品质追求与孙志高的种植理念不谋而合。“去年樱桃市场价普遍偏低,我家仍卖得很好,品质决定价格。”他种植的美早樱桃,直径3厘米的优质果参展时曾卖到50多元一斤。

特色种植的乘法效应

两个案例背后,是传统农业区向高效生态农业转型的积极探索。

诸如此类的特色种植正在产生“乘法效应”,西安村将林下经济与土壤改良相结合,不仅培育出新增长点,更破解了连作障碍难题,通过间作、轮作提升土地利用率;张勤家庄草莓则证明,在农产品同质化竞争中,品质提升同样可以创造溢价空间。

在传统种植的创新实践下,农业不再是“靠天吃饭”的单一生产,而是融合专业、生态、技术、品质的系统工程。当赤松茸在樱桃林下悄然生长,当草莓在高品质标准下成熟,这些看似微小的种植变革,或许正汇聚成农业现代化的澎湃动能。