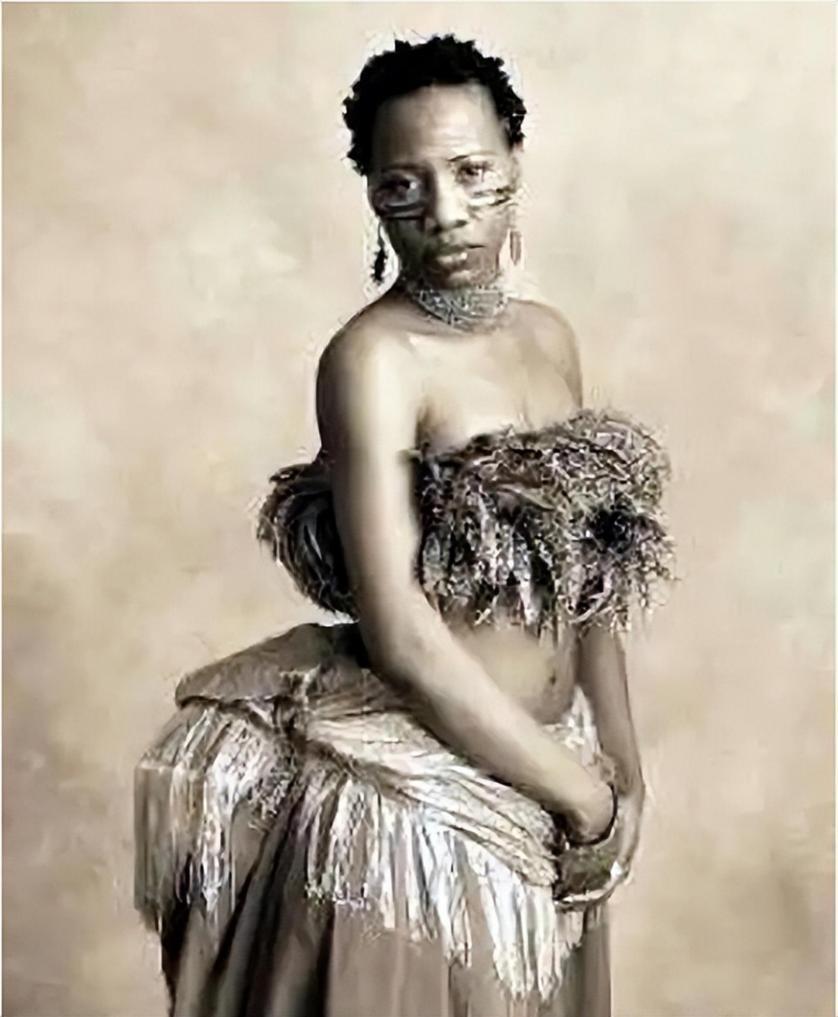

1810年南非科伊桑部落的萨尔蒂耶·巴尔特曼被奴隶主的兄弟与一名英国医生欺骗,以为能去欧洲追求自由,她怀着希望登船,却不知自己将沦为“人类动物园”的展品,抵达伦敦后她被关进笼子,因身体特征被欧洲人视为“原始种族”的样本,在皮卡迪利广场等地被迫供人观赏。[谢谢] 萨尔蒂耶生于1789年,原本生活在南非的科伊桑部落,部落被殖民势力摧毁后,她成为荷兰农场主的奴隶,尽管身处困境她自学了荷兰语,英语等三种欧洲语言,还学会了弹奏吉他,她渴望凭借才能改变命运,但殖民者只将她视为满足猎奇心理的物件。 在欧洲的四年间,萨尔蒂耶被冠以“霍屯督的维纳斯”的污名,被迫近乎全裸地展示自己,观众付费观看,甚至被允许伸手触摸,这种持续的羞辱与疲惫,使她在1816年于巴黎动物园的宿舍中去世年仅26岁。 她去世后悲剧仍未终结,法国解剖学家居维叶对她进行解剖,重点研究其生殖器构造,试图为种族优劣论寻找依据,她的遗骸被制成标本,在巴黎人类博物馆展出长达近两百年。 萨尔蒂耶的遭遇并非个例,十九至二十世纪初,欧美各地曾多次展出被掳掠的非洲,亚洲或美洲原住民,形成一套将非西方人物化,他者化的殖民叙事,这类展览被包装成“科学”或“文化展示”,实则为种族歧视提供所谓证据。 经过南非政府和纳尔逊·曼德拉的长期交涉,法国终于在2002年将萨尔蒂耶的遗骨归还,她的遗骸被安葬在南非的故乡,漂泊近两个世纪的灵魂得以回归土地。 回顾这段历史,最令人震撼的不仅是个体的苦难,更是整个殖民体系如何将人异化为可展示,可研究的“对象”,萨尔蒂耶努力学习语言与音乐,试图以才华赢得尊重,却仍被简化为一种身体特征,这种将人标签化,工具化的逻辑,至今仍未消失。 今天我们依然面临类似的挑战,只是形式更加隐蔽,网络中对特定种族,性别或群体的刻板印象,消费文化中对某些身体的过度强调,职场中将人简单归类为某种“类型”而非完整个体,这些现象延续的,仍是忽视个体尊严,强化偏见的思维。 识别物化与标签化,需要我们保持自觉,是否将某人简单归为某一特征,是否忽视其情感,能力与故事,抵制这种行为,始于在日常生活中尊重每个人的多重身份与主体性,拒绝以单一标签定义任何人。 萨尔蒂耶的故事提醒我们,历史的伤痕需要被看见,而真正的进步,来自不断反思并行动,让每一个人都被作为“人”来对待,而永远不是展品或符号。 “这哪是文明古国干出来的事,简直就是披着人皮的魔鬼,”网友表示读到萨尔蒂耶被关在笼子里赤身裸体展览时,感到无比愤怒和心痛,认为这段殖民历史是欧洲文明永远洗不掉的污点。 有网友说得挺深刻“表面上是在看一个‘奇特’的身体,实际上是在‘观看’中确立自己的‘文明优越感’,”这种所谓的“人类动物园”,本质上是一种将人物化,他者化的暴力。 还有网友联想到“直到2002年她的遗体才被归还南非安葬,这迟到的正义也是正义,但背后的伤害太深了。” 不少网友好奇“当时那些围观的人,难道就没有一个人站出来觉得这不人道吗,”“那个欺骗她的医生和奴隶主的哥哥,后来怎么样了,他们受到惩罚了吗?”这些追问也反映出大家对历史细节和个体责任的关注。 也有网友提醒说“其实今天这种‘猎奇’的心态换种形式还存在,比如对一些少数族裔或特殊群体的刻板印象和消费,我们更需要警惕。” 萨尔蒂耶历经两百多年才魂归故里,你认为我们除了铭记这段历史,在今天还能做些什么,才能真正让不同种族,不同文化背景的人都能获得平等的尊重,欢迎在评论区分享你的看法。 信源:南非政府官方网站