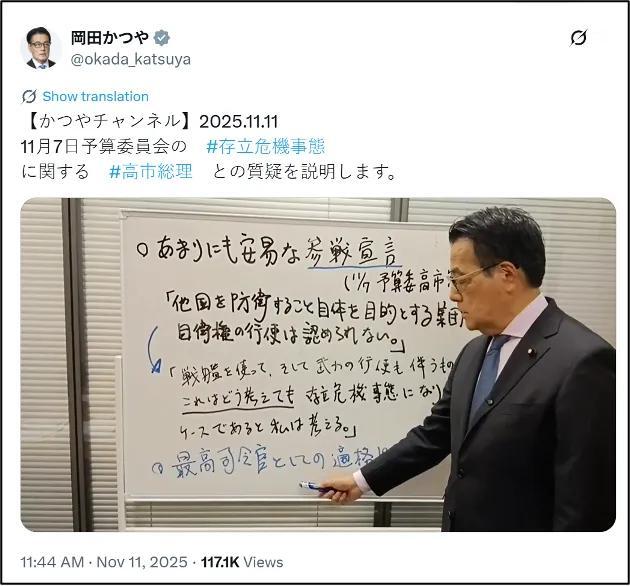

日本学者提出一个平息中国怒火的建议:过去这一招屡试不爽!这招之所以管用,核心是中日经济的互补性太实在。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 日本学者这建议提得,看似懂行实则装傻,把“经贸互补”当万能钥匙,却忘了当年这招能成,核心是“诚意”二字,不是光靠生意就能糊弄。 1972年稻山嘉宽带着企业家访华,是真刀真枪谈合作,现在高市早苗不停喊着“台湾有事即日本存亡危机”,却盼着中国买日本的半导体材料、日系车,这哪是补关系,分明是拿经贸当遮羞布。 1972年那波操作之所以能成,全靠“实在”二字撑着,当时中日邦交刚正常化,民间还带着历史包袱,是日本经团联牵头,稻山嘉宽带着新日铁、川崎制铁的人找上门,没玩虚的。 他们第一站就去了四川攀钢,表面看是考察,实则盯上了高炉渣里的钛和稀土,还想拿优质钢材换我们的“工业废料”,周公一眼看穿猫腻,批示“坚决不换”。 可这没影响合作,1973年石油危机爆发,全球油价涨了300%,日本钢铁业快扛不住,稻山嘉宽硬是顶住压力不让新日铁毁约,而中国反手就给日本出口1000多万吨原油,帮他们续了十年繁荣。 后来更实在,1978年稻山嘉宽再访华,签了200亿美元的协定,中国出口5000万吨原油和1000多万吨煤炭,换来了宝山钢铁总厂的全套技术和设备,这才是互补,你缺资源,我缺技术,彼此拿出诚意,生意才能做长久。 那会没有谁算计谁,全是“你帮我渡难关,我助你搞建设”,这才把关系捂热了。 再看现在,日本学者只提“经贸互补”,绝口不提“诚意去哪了”,这就是典型的避重就轻。 现在的互补性确实还在,中国从日本进口的集成电路、半导体设备和材料占了进口总量的40%,信越化学、SUMCO的12英寸硅片占中国进口量的45.9%。 而日本的汽车、电子产业更离不开中国市场,丰田、本田30%的利润都来自中国,可问题是,高市早苗内阁一边吃着中国市场的饭,一边砸着中日关系的锅。 11月刚在国会叫嚣“台湾有事即日本存亡危机”,转头又琢磨修改“无核三原则”,这些都是踩中国红线的作死操作。 结果今年10月,日系车在华销量同比暴跌42%,丰田跌38%,本田跌41%,日产直接跌45%,旅游团退订率超六成。 这不是中国不买账,是日本政客自己把合作的根基刨了,现在想靠学者喊两句“经贸合作”就翻篇,哪有这么便宜的事? 岸博幸建议学安倍2015年的做法,靠经济合作减压力,可他忘了今时不同往日。 2015年安倍搞安保法时,中日贸易额还在涨,中国对日本技术依赖度也高,可现在中国新能源汽车、半导体材料都在突破,对日本的依赖早降了。 更关键的是,当年安倍至少还懂“政治降温”,现在高市早苗倒好,政治上持续挑衅,经济上还想占便宜,这是把中国当傻子。 日本贸易振兴机构的数据显示,上半年日本对华汽车零部件出口已经降了5.7%,这就是市场的警告,再没诚意,连互补的老本都要亏光。 1972年稻山嘉宽知道“中国曾支撑日本钢铁业,此时该回报”,现在日本政客只知道“挑衅中国能讨好美国”,格局差了十万八千里。 最讽刺的是,日本自己最该懂“经贸搭台,诚意唱戏”的道理,毕竟当年是受益者。 1973年中国出口石油给日本,不光帮他们避过衰退,还为自己赚了24亿美元外汇,搞起了“四三方案”,引进成套设备发展化纤、化肥,最后让布票都退出了历史舞台。 那种“互相成就”的合作,才是经贸互补的真谛,可现在日本搞的是“单向索取”,既要中国买他们的半导体材料,又要在涉台问题上指手画脚;既要车企在华赚钱,又要跟着美国搞“芯片封锁”。 这种“吃里扒外”的操作,早就把当年的信任透支光了,日本经团联现在也急,11月多次呼吁政府“稳定对华关系”,可高市内阁根本不听,这说明不是经贸不管用,是政客的野心盖过了理性。 所以日本学者的建议没说到根上,当年那招管用,是因为有稻山嘉宽的仗义、有“石油换钢材”的实在、有彼此尊重的底线,不是光靠“经贸互补”四个字就能成事。 中国从来不是不讲理,只是不接受“既要又要还要”的无赖逻辑,要是日本真想学当年的老办法,先让高市早苗收回那些挑衅言论,让经团联带着真金白银的合作方案来,别搞虚头巴脑的算计。 不然就算派再多代表团,也捂不热被他们冻僵的关系,毕竟诚意这东西,丢了再捡回来可就难了。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!