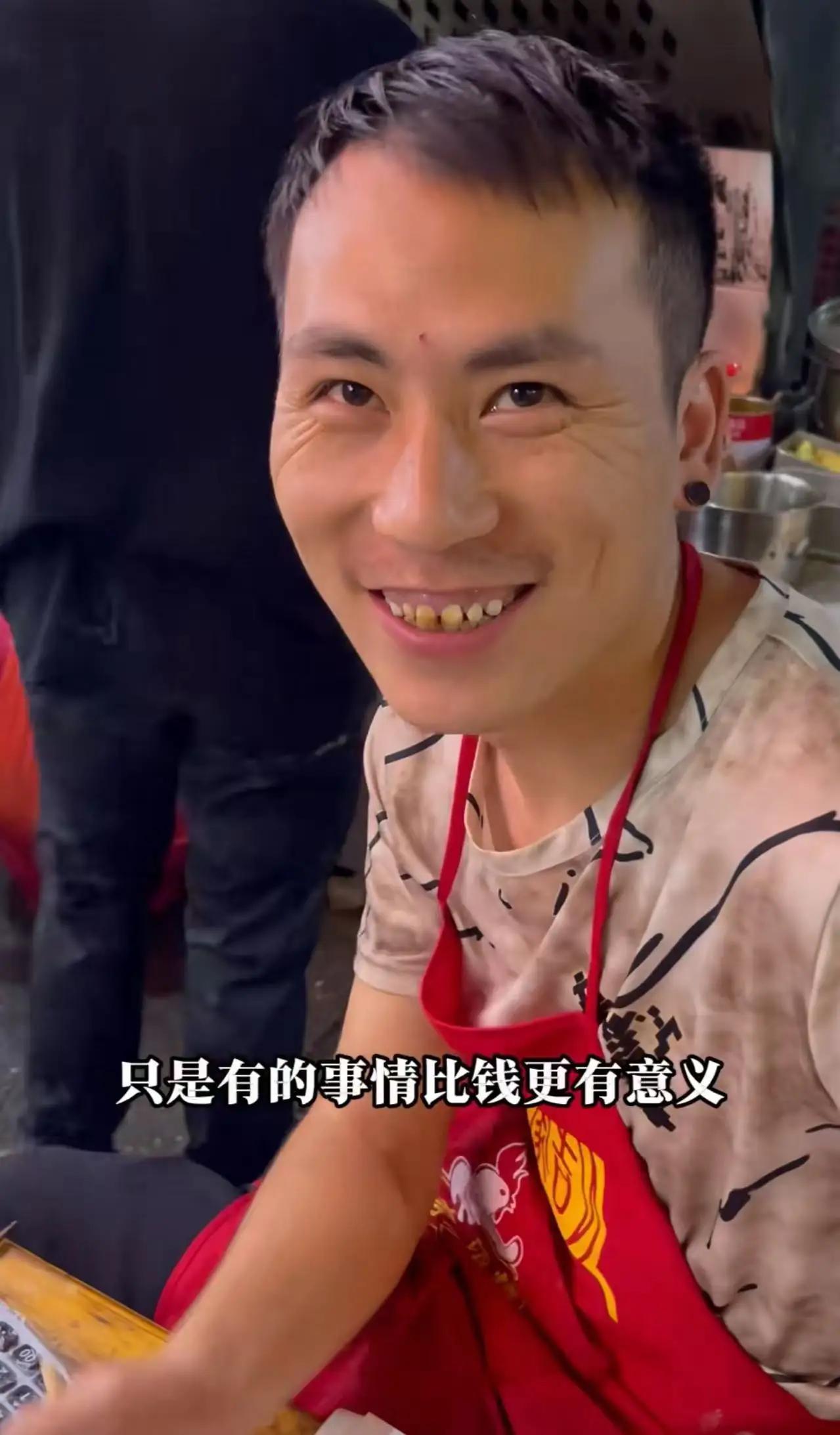

这个烧烤店老板每天能赚上千块,却不拿一分钱回家。妻子受不了,跟他离了婚。父母骂他脑子进了水,可他依旧我行我素,就连亲儿子小时候要五毛钱买糖,都被他狠心拒绝。可就是这么个“铁公鸡”,顾客却称他活菩萨,员工宁愿不要工资也要跟着他干! 清晨五点的老城巷弄,天刚蒙蒙亮,“红利烧烤”的卷闸门便发出“哗啦”一声脆响。 于红利搓了搓布满老茧的双手,哈了口白气捂热冻僵的脸颊,转身走进不足二十平米的小店。 灶台旁,那件洗得发白、袖口磨出毛边的蓝色外套,他已经穿了八年。 墙角的旧木桌腿有些松动,垫着半块砖头,却依旧是他每天记账、练字的“专属区域”,练字用的,还是从报刊亭回收的旧报纸。 这个60岁出头的烧烤店老板,每天晚上忙到凌晨,流水轻松过千,却成了亲友眼中“最抠门的人”。 妻子因他常年不拿一分钱回家,在儿子十岁那年选择离婚;父母指着他的鼻子骂“脑子进水”,觉得他放着好日子不过,非要自讨苦吃。 就连儿子小时候哭闹着要五毛钱买根棒棒糖,他都红着眼眶摇了头。 可偏偏就是这样一个“铁公鸡”,周边街坊提起他都竖大拇指,顾客喊他“活菩萨”。 而店里的员工跟着他干了十几年,哪怕有段时间生意低谷,也没人愿意走,甚至主动提出“先不拿工资,等店好起来再说”。 带着这份强烈的反差疑问,我们翻开了于红利藏在柜台下的一个旧账本,泛黄的纸页上,密密麻麻记满了数字和名字,没有一笔家庭开支,却藏着他33年的秘密。 于红利的烧烤店开在老城居民区,来的多是回头客,熟客都知道,于老板有个“怪规矩”。 老人和学生来吃烧烤,一律八折;遇到家庭困难的街坊,只要开口,一顿热乎的烧烤常是免费。 这些年,于红利把烧烤店赚的钱,几乎全用在了“外人”身上。 账本里记录着:2010年,资助贫困生小敏从初中到大学毕业,累计捐款8万余元。 2018年,帮邻居张叔垫付肺癌手术费5万元;2020年,给社区低收入家庭送年货,花费1.2万元…… 从1992年第一次给村小学捐款买桌椅开始,33年间,他累计捐款超百万元,帮助过的人有上千名,涵盖了贫困学子、重病患者、孤寡老人等多个群体。 而他自己,家里没有一件像样的家具,衣服穿到变形才舍得换,就连想吃一顿红烧肉,都要等店里生意特别好时才给自己“开个荤”。 员工老王跟着于红利干了12年,提起老板,他眼眶发红,你们别看老板对自己抠,对我们员工是真的好。 我儿子三年前考上大学,家里凑不齐学费,是老板偷偷给垫了3万,还说不用急着还,他常说,做人要对得起良心,赚钱不是为了自己享受,是为了能帮到该帮的人。 不仅如此,店里的工资从不拖欠,逢年过节的福利比同行都好,更重要的是,跟着于老板做事“心里踏实”,看着他帮了一个又一个人,自己也觉得工作有意义。 钱固然重要,但能做有价值的事,比拿高薪更让人满足,这份坚持的背后,藏着一段让于红利铭记一生的往事。 1992年,于红利刚摆摊卖烧烤不久,父亲突发重病住院,急需一笔手术费。 当时他刚创业,手里没积蓄,急得团团转时,是街坊邻居你五十、我一百凑了钱,帮他渡过了难关。 父亲临终前拉着他的手说,做人不能忘本,以后赚了钱,要多帮那些难的人,能帮一个是一个。 这句话,成了于红利的人生信条, 一开始,妻子并不理解他的做法,觉得他只顾着外人,忽略了自己的小家。 前妻后来在采访中说,那时候吵架,我说他傻,放着好好的日子不过,把钱都给了陌生人。 直到离婚多年后,她偶然得知自己弟弟的学费是于红利悄悄资助的,才明白他的苦心。 而曾经埋怨父亲的儿子,如今已经成为一名乡村教师,他说,小时候不懂,觉得爸爸不爱我,直到看到那些受资助的学生写给爸爸的信,才明白他的伟大。 现在我每个月也会从工资里拿出一部分捐给贫困生,我想成为像他一样的人。 于红利常说,钱是赚不完的,但有些人的难处,错过了就没机会帮了,你不做,我不做,他不做,总要有人带头。 他不在乎别人骂他“傻子”,也不介意自己过得清贫,在他看来,钱不是幸福的全部,真正的幸福,是看着受帮的孩子能上学,看着重病的人能康复,看着困难的家庭能重新站起来。 在这个物欲横流的社会,有人忙着炫富,有人执着于积累财富,于红利却用33年的坚守告诉我们。 真正的富有,从来不是银行账户上的数字,而是内心的丰盈与担当;不是自己过得有多好,而是能让多少人因你而过得更好。

![榜一大哥该哭死在卫生间了吧是一个人吗?网红原来是人贩子[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12083804139537505745.jpg?id=0)