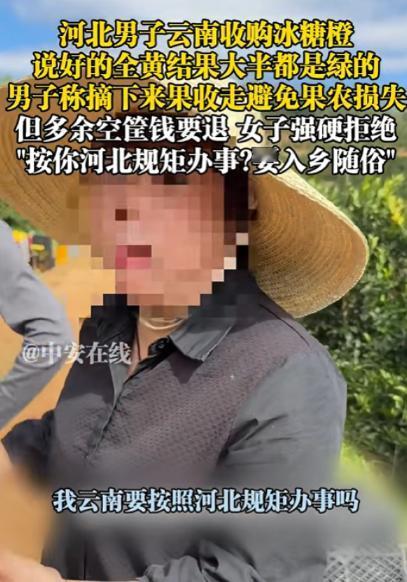

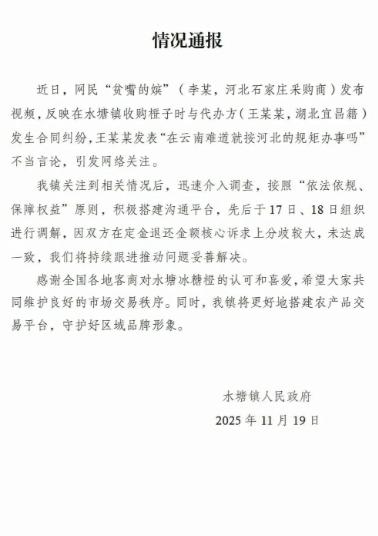

女子凭一己之力把果农干翻!云南,男子收购冰糖橙,和女子说好要全黄的,可第二天到果园发现大半都是绿的,男子避免果农损失,称会收走摘下来的,其他不要了,但要女子把多余的空箱钱退了,女子不愿意,说他们那里果有点黄就是熟的了,男子来到他们地方就要按照他们的规矩来,要求男子懂得入乡随俗。 咱就是说,最近云南冰糖橙收购那纠纷,越听越让人觉得离谱,不是果子绿不绿的事儿,是有些人的操作实在让人看不懂。 最反转的是什么?一直扯着“云南规矩”“入乡随俗”怼人的代办王大姐,政府一通报,原来是湖北宜昌人。 自己都是外来的,还好意思拿人云南的“规矩”当武器,逼着河北来的采购商李某妥协,这逻辑真的通顺吗? 李某也挺冤的,从河北开了三千多公里的车,奔着哀牢山褚橙的名气来的,想收点全黄的好果,既能给客户交差,也能帮果农多卖点货,本来是双赢的好事。 经熟人介绍认识了王大姐,第一次见面就把话说得明明白白,只收全黄的熟果,当场拿仪器测了样品,糖度12到13个单位,刚好符合要求。 王大姐拍着胸脯打包票,说当地果农都是“摘黄留绿”,绝对不会混青果,旁边的工人也跟着点头附和,让李某放一百个心。 李某也是实在,信了熟人的面子,也信了王大姐的承诺,当场就付了五千块定金,又花三千多买了五百六十个空框,还特意托付王大姐盯着摘果质量,自己去忙活物流的事儿。 结果约定提货那天,李某硬生生被晾到上午九点。 王大姐一会儿说工人没到齐,一会儿说山路难走,磨磨蹭蹭才带着他去果园。 一进园,李某直接傻了眼:地上摆着的几十筐果子,大半都是青绿色的,就零星几个带点黄晕,跟之前约定的全黄果差了十万八千里。 赶紧拿仪器再测,糖度只有11到12个单位,这运回去客户根本不会要,自己多年的口碑都得砸了。 更气人的是,抬头一看果树上,光秃秃的连个果子都没有,不管是熟的黄果还是没熟的青果,全被摘光了,明摆着是故意凑数应付他。 换作别人,可能直接就拒收报警了,但李某想着果农摘果也不容易,没做得那么绝,主动让步说自己只收价值五千块的果子,剩下没用到的空框,把钱退给他就行。 可谁知道,这善意的让步换来的是王大姐的强硬拒绝。 王大姐梗着脖子说,云南的规矩就是“果子带点黄就算熟”,李某是河北来的,到了这儿就得按当地的规矩办事,还反问他“在云南难道要按河北的规矩吗”。 旁边还有人跟着帮腔,说褚橙本来就要出口,根本不用外人来宣传,那态度强硬得,仿佛违约的不是她自己,而是提了合理要求的李某。 李某耐着性子协商了好几次,王大姐不仅坚决不退空框钱,还逼着他全额收购所有的绿果,甚至要他付几万块的工人误工费,说工人是她喊来的,不能白忙活一场。 实在没办法,李某只能选择报警,又把自己的遭遇拍成视频发到网上,想让大家给评评理。 这事儿一上网就炸了锅,水塘镇政府很快就介入了,11月17号和18号先后组织了两次调解。 可惜最后也没谈拢,核心分歧不在空框钱,而是定金该退多少。 之后政府发了通报,明确说了王大姐那句“在云南难道按河北规矩办事”是不当言论,还承诺会持续跟进这事,好好守护当地的品牌形象。 网友们也吵翻了天。 云南本地有网友解释,黄中带绿的橙子其实口感最好,要是等全黄了再摘,长途运到河北很容易烂,李某确实有点太较真了。 但更多人觉得,这跟果子颜色没关系,本质就是诚信问题。 当初说好的全黄果,到手大半是绿的,这就是明晃晃的违约啊,《民法典》里都写了,做生意得讲诚信,不履行合同义务就得承担责任,哪能拿“当地规矩”当挡箭牌。 李某带着诚意来收果,发现问题后还主动让步,减少果农的损失,已经够仁义了。 王大姐借着“云南规矩”的名头,违背自己的承诺用绿果凑数,说白了就是贪心作祟。 褚橙的口碑,不是靠“不用宣传”吹出来的,是靠一代代果农和诚信代办实打实攒下来的。 不管是湖北人、河北人,还是云南人,做生意都得讲信用,约定好的事儿就得算数。 地域标签从来都不是违约的保护伞,诚信才是走到哪儿都通用的规矩,这道理咋就有人不懂呢? 那么到最后,你们怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!