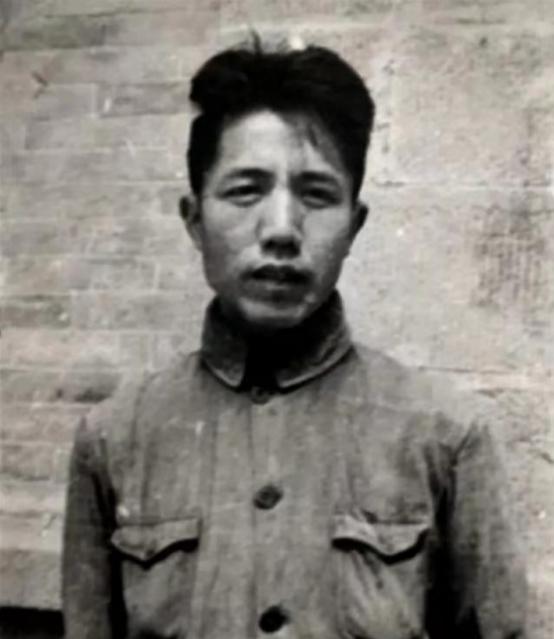

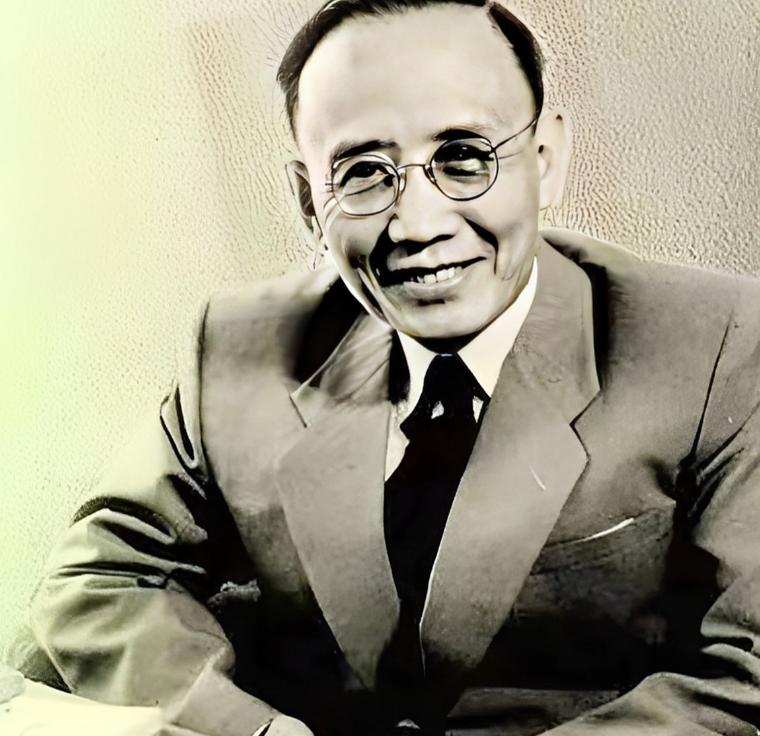

1980年,作家周扬回乡探亲,顺道去看前妻吴淑媛墓。谁料,半路突然雷雨倾盆,顿感慌张,立马转身离开,不敢去坟前。 周扬与吴淑媛的缘分始于1923年,那时15岁的周扬英俊有才,被清末一品大员家的千金吴淑媛深深吸引。 经媒人撮合,两人一见钟情,婚礼轰动了整个益阳城。 吴淑媛不仅貌美,更知书达理,她不顾周家已然没落的家境,带着绵延整条街的嫁妆嫁了过来,婚后两人恩爱异常,形影不离,就连喝水都要共用一个杯子。 周扬志在远方,一心想投身革命文艺事业,吴淑媛便成了他最坚实的后盾。 为了支持周扬去日本留学,她主动向母亲求助;周扬回国后在上海从事左翼文艺工作,处境危险,她便亲自在门外望风,甚至同意周扬为了掩护同志,与其他女性假扮夫妻同住三周。 家里经费紧张时,她毫不犹豫地变卖自己的金首饰,那些珍贵的嫁妆被她随意放在抽屉里,从不锁起,供周扬随时取用。 1934年深秋,吴淑媛怀上了第三个孩子,周扬将她和两个儿子送回益阳待产。 临走时,他留下一本浅绿色的信笺,叮嘱妻子常写信,还承诺暑假就回来探望。 吴淑媛满心期待,却没想到这一别竟成永诀。 她顺利生下三儿子,每天盼着丈夫的归期,知道周扬爱吃甘草梅子,便每年都精心腌渍一坛,妥善存放起来。 可暑假到了,周扬只寄来一封信说有事推迟,第二年依旧如此。 一年又一年,吴淑媛的梅子腌了七坛,却始终没能等到丈夫的身影,就连书信也渐渐稀少。 周围的人都劝她去上海看看,可她对周扬深信不疑,始终坚信丈夫不回来必有苦衷,不愿给他添麻烦。 1941年,一张桂林出版的《救亡日报》打破了所有平静。 报上刊登了周扬给郭沫若的一封信,末尾那句“苏已上抗大,小孩已进幼儿园”像晴天霹雳,让吴淑媛瞬间崩溃。 她这才知道,周扬早已在延安与复旦大学的女学生苏灵扬组建了新的家庭,而自己七年的等待,不过是一场自欺欺人的笑话。 巨大的打击让吴淑媛一病不起,她的脖子上长出一串串荔枝大小的淋巴肿块,全身浮肿,就连腹痛难忍时也只是默默用被子按压,不愿声张。 更让她绝望的是,疼爱她的母亲也因怒火攻心,不久后便病逝了。 接连失去精神支柱和至亲,吴淑媛的身体彻底垮了,1942年秋天,年仅35岁的她在痛苦中离世。 由于之前为支持周扬散尽家财,娘家也已破产,她去世时穷得连一块墓碑都没能立下。 周扬并非不知道吴淑媛的付出,晚年的他时常对着儿子们痛哭流涕,反复念叨着吴淑媛是人世间少有的善良,自己这辈子愧对她。 特殊时期结束后,恢复名誉的周扬终于有机会回乡,他特意换上黑色中山装,手里攥着一束白花,想要弥补多年的亏欠。 可当离墓地越来越近,那份深埋心底的愧疚也愈发沉重,直到雷雨骤降,他再也无法承受。 在他看来,那场瓢泼大雨是吴淑媛的眼泪,是她未曾消散的怨恨,让他连上前祭拜的勇气都没有。 这场未能完成的祭拜,成了周扬此生最大的遗憾。 他后来在病床上多次向儿子们忏悔,那些迟来的歉意,终究没能传到吴淑媛的耳中。 1989年,周扬逝世,按照遗嘱,他的骨灰被安葬在益阳会龙山畔,与好友为邻,却终究没能靠近吴淑媛的孤坟。 2007年,吴淑媛百年诞辰之际,年过八旬的长子周艾若专程回乡扫墓,在母亲墓前放声大哭,仿佛在替父亲诉说那些迟到了半个多世纪的愧疚。