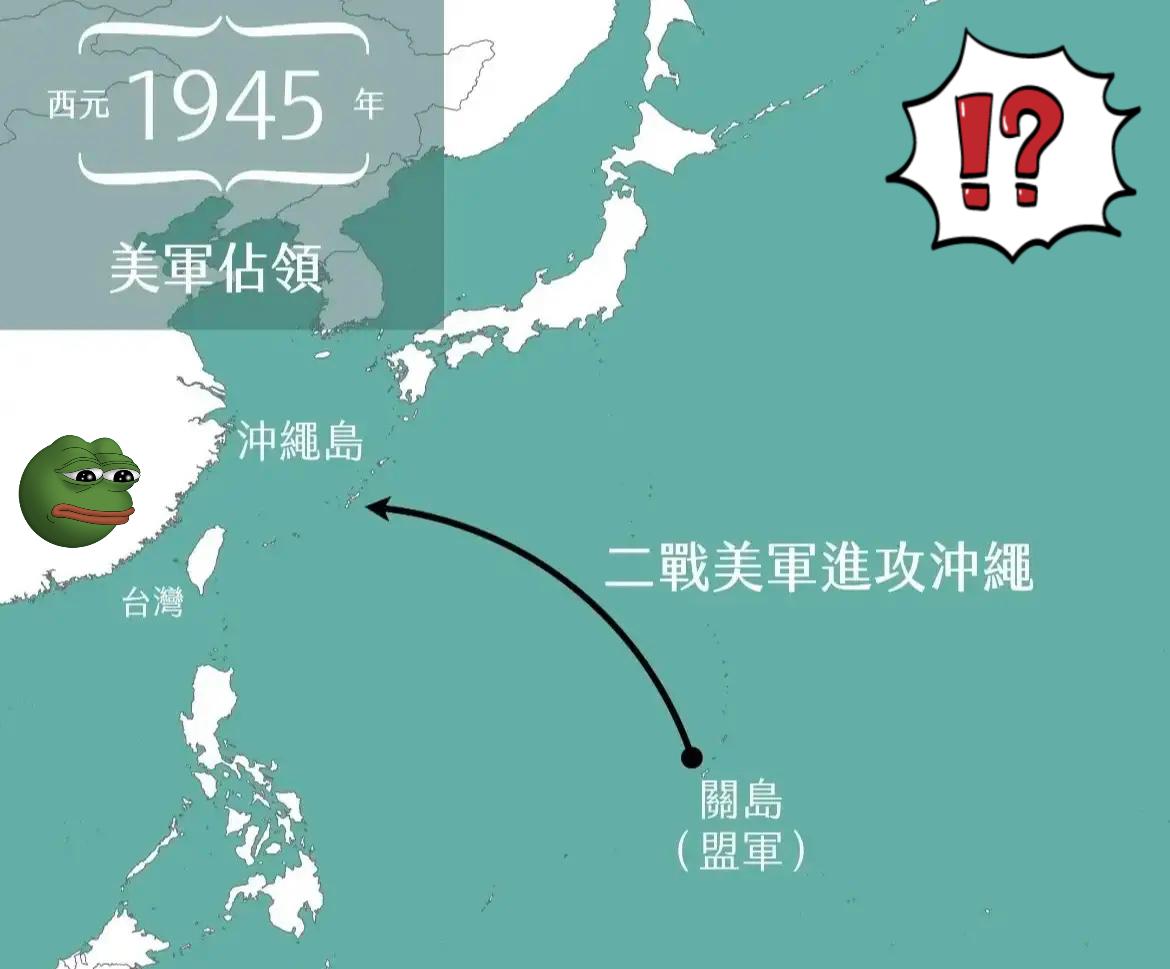

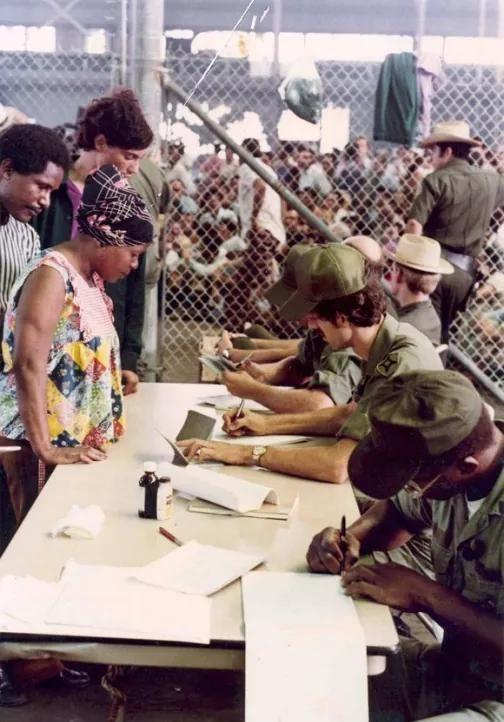

一个国家能蠢到什么程度?看看法国就明白了。目前法国是欧洲黑人占比最多的国家,黑人接近800万,占总人口的15%左右,巴黎黑人婴儿出生率占了70%。 这一人口结构的剧变,并非自然演化的结果,而是法国政策选择与历史惯性交织的产物。 巴黎北郊的圣但尼,成片的廉租公寓外墙斑驳,阳台上晾晒的衣物在风中摇晃,这里居住着超过60%的非洲裔家庭,孩子在狭窄的楼道里奔跑,法语中夹杂着沃洛夫语的词汇。 2023年夏天,17岁的非裔少年Nahel被警察射杀,点燃了全国性的抗议。愤怒的年轻人涌上街头,焚烧汽车、打砸商铺,骚乱从巴黎蔓延到里昂、马赛,而这并非孤例,过去十年间,类似的冲突已发生过六次。 为何移民群体的不满会以如此激烈的方式爆发?法国国家统计与经济研究所的数据或许能提供答案:2023年北非裔青年失业率高达20%,是全国平均水平的近三倍。在法兰西岛大区,拥有同等学历的非洲裔求职者,获得面试的概率比白人低35%,即便入职,平均薪资也少12%。 就业困境催生了福利依赖。非洲裔家庭领取住房补贴的比例达28%,是本土家庭的2.3倍;儿童福利申领者中,40%来自非洲裔家庭。这些数字背后,是一个被福利“托举”却缺乏上升通道的群体。 福利体系无意中成为生育率的推手。非洲裔家庭保留着多子女的文化传统,而法国的家庭补贴政策——每个孩子每月118欧元的“家庭津贴”,从第一个孩子就开始发放——让他们无需担忧养育成本。相比之下,本土白人家庭平均仅生育1.7个孩子,年轻人更倾向于推迟生育,专注于职业发展。 这种人口结构的倾斜,根源可追溯至法国的殖民遗产。19世纪末至20世纪中期,法国在西非、中非建立了庞大的殖民帝国,强制推广法语教育,将当地精英纳入殖民管理体系。这种文化纽带,使得非洲国家在独立后,仍有大量人口将法国视为“机会之地”。 二战的创伤加剧了劳动力短缺。纳粹德国占领期间,约150万法国青壮年被掳至德国服劳役,战后重建急需人力。1947年,法国政府与马格里布国家签订《海外劳工引进协议》,定向招募非洲劳工,填补煤矿、铁路、建筑业的缺口。这些劳工最初仅获临时居留许可,从事最艰苦的工作,薪资仅为本土工人的三分之二。 1974年,法国停止官方劳工引进,但政策惯性已然形成。此前到来的劳工通过“家庭团聚”政策,将配偶、子女接至法国。仅1962年阿尔及利亚独立后,就有超过10万阿尔及利亚人涌入法国,巴黎郊区的廉租区迅速成为非洲裔聚居地。政府原以为“共和模式”能实现文化同化,却未出台语言培训、职业技能提升等融合措施。 “同化”的愿景与现实脱节。移民子女虽在公立学校接受教育,却因家庭经济条件限制,难以进入精英中学;就业市场的隐形壁垒,让他们集中在低薪服务业——快餐店员、清洁工、仓库理货员,这些岗位被戏称为“黑色职业带”。当社会流动的通道收窄,不满情绪便在代际间传递。 法国试图用移民填补人口负增长的缺口,却不愿真正打破种族间的阶层壁垒;高喊“种族平等”的口号,却在就业、司法中延续着系统性歧视。这种矛盾的政策逻辑,正在将法国拖入“人口置换”与“社会撕裂”的双重困境。 2023年的骚乱不是偶然,而是历史债务与现实失误累积的必然爆发。一个国家的“蠢”,往往不在于一时的错误,而在于对结构性矛盾的长期漠视