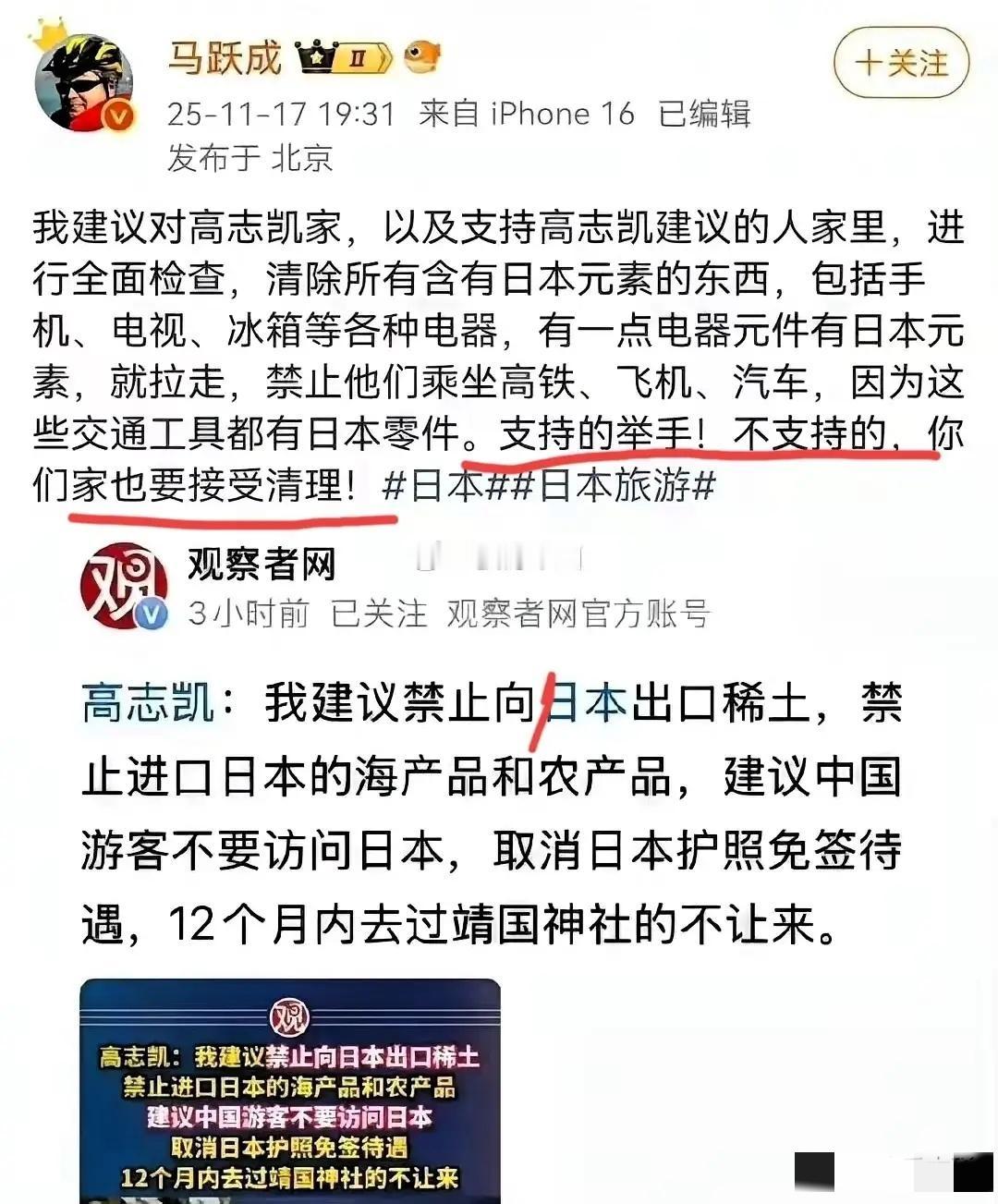

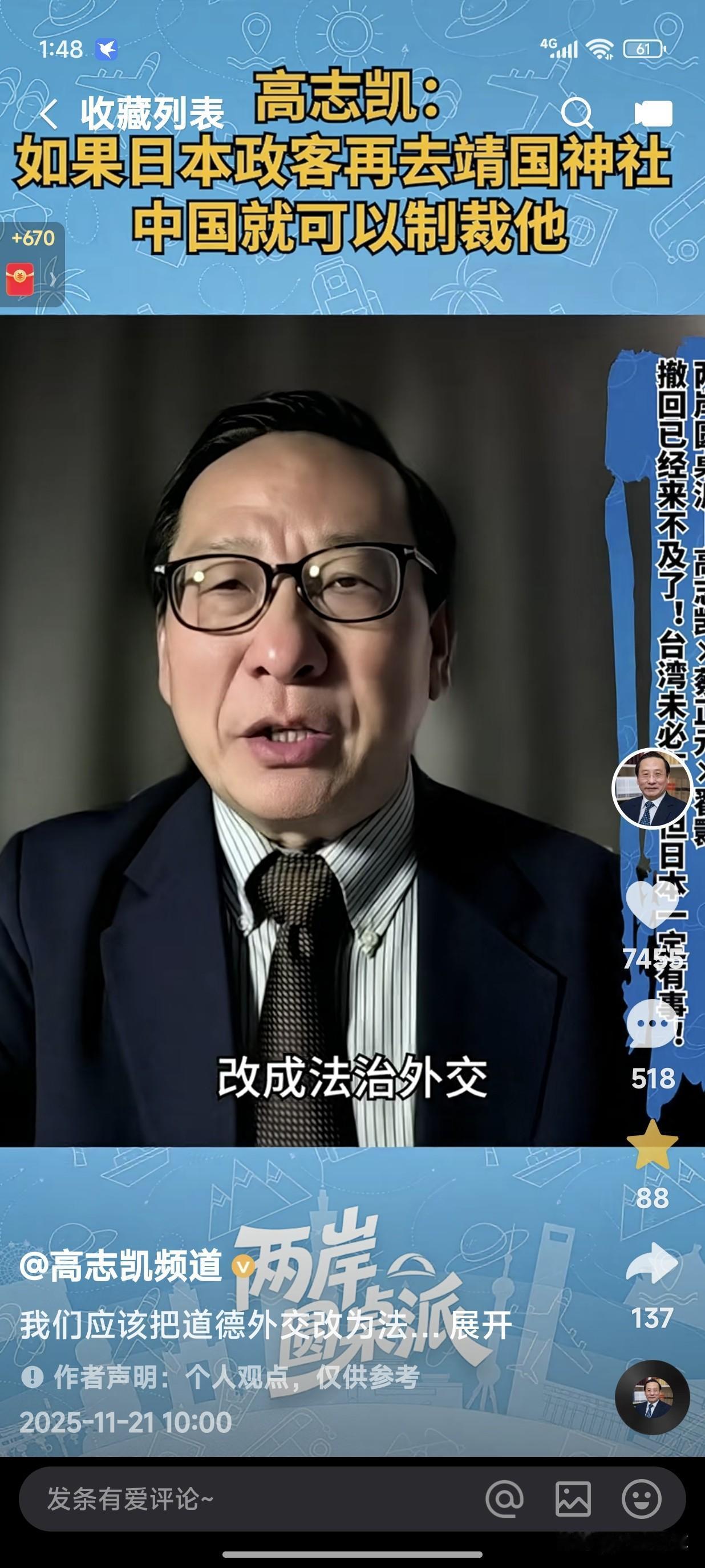

高志凯教授的能量还在上升! 打蛇打七寸,高教授的观点不但拿捏了岛国的七寸,更是拔出萝卜带出泥,让跳梁小丑们如坐针毡,开始气急败坏。 马跃程针对于高教授的建议上纲上线,说建议对高教授家里进行彻底的清查,但凡含有一点日本元素的东西都通通处理掉,还说交通工具中都有日本零件,让高教授也别坐了。 这一番气急败坏的嘴脸反而令大众看清楚了,觉得高教授的建议还有另一番作用,那就是让平日里潜藏在人群中的精日分子暴露在光天化日之下,一听到关于日本的哪点不好就跳出来维护了。 高教授的建议是立根于当前中日关系愈发紧张的前提,是有理有据的,而马跃成的这番话语更像是被戳到痛处后的撒泼打滚。 这场舆论风暴的起点,是高志凯教授一番掷地有声的发言。他的话语精准地切中了当前中日关系中那些最敏感、最核心的症结,仿佛一把锋利的解剖刀,瞬间划开了温情的表象,露出了底下盘根错节的现实。 但更精彩的,是它所引发的连锁反应。就像往平静的湖面投下一块巨石,激起的涟漪不仅扩散开来,更让湖底的泥沙翻涌而上,一些平日里看不见的东西,就这么暴露在了阳光之下。 马跃程的反应,就是这翻涌泥沙中最显眼的一撮。他没有选择就事论事地去探讨高教授观点的合理性,而是直接上演了一出“撒泼打滚”的戏码。 他的言论充满了情绪化的攻击,甚至带有几分荒诞的威胁。他建议对高教授的家里进行彻底的清查,但凡含有一点日本元素的东西都通通处理掉。 这番话听起来像是一个激烈的玩笑,但其背后隐藏的逻辑却让人不寒而栗。按照这种思路,我们生活的这个世界将变得无法运转。他进一步举例,说交通工具中都有日本零件,让高教授也别坐了。 这种将复杂国际关系问题,简化为个人生活层面“非黑即白”的极端逻辑,恰恰暴露了其论点的脆弱。当一个论点无法在正面战场上交锋时,就只能通过这种“掀桌子”的方式来搅乱局面,试图用道德绑架和人身攻击来淹没理性的声音。 这种气急败坏的嘴脸,反而成了高教授观点最好的注脚。它让大众清晰地看到,为什么有些问题总是难以深入讨论。 因为总有一些人,他们不是基于事实和逻辑来判断,而是基于一种近乎信仰的情感偏好。高教授的建议,无意中成了一面“照妖镜”,让那些平日里潜藏在人群中的“精日”分子无所遁形。 他们对日本的维护,已经超越了正常的文化欣赏或客观评价,变成了一种条件反射式的护短。 任何对日本的负面评价,哪怕是基于事实的批评,都会被视为对他们的冒犯,立刻跳出来维护,其激烈程度与被批评的内容本身完全不成比例。这种反应,恰恰印证了高教授所言非虚,戳到了他们最敏感的神经。 其实,马跃程提到的“日本零件”问题,无意中触及了一个更深层次的现实:全球化时代的复杂交织。在今天,想要彻底与某个国家“切割”,几乎是不可能完成的任务。 从我们手机里的芯片,到汽车里的传感器,再到生产线上的机器人,全球供应链早已是你中有我、我中有你。但这并不意味着我们就应该在原则问题上退让。 恰恰相反,正因为这种深度捆绑,我们才更需要保持清醒的头脑,明确自身的核心利益和底线在哪里。 高教授的观点,正是立根于当前中日关系愈发紧张的现实背景之下,他提醒我们,经济上的相互依存,不能成为政治上被要挟的筹码,更不能成为我们放弃原则、模糊立场的理由。他的建议是有理有据的,是基于对国家利益的深思熟虑。 而马跃成那番话语,相比之下,更像是被人戳到痛处后的应激反应。他回避了高教授提出的核心问题,转而攻击发言者的个人生活,试图用“你也不干净”的逻辑来否定对方发言的资格。 这种策略,在辩论中往往是理屈词穷的表现。这场争论,已经从最初的观点交锋,演变成了一场关于立场、身份和认知方式的公开大辩论。 高教授的能量之所以还在上升,不仅仅因为他观点的锐利,更因为他引发的现象,让更多人看清了舆论场上的真实生态。 这场风波最终会走向何方,我们尚不得而知。但它留下的问题,值得每一个人深思。 在全球化日益深入的今天,我们该如何处理与那些既有合作又有竞争的国家的关系?当批评一个国家时,我们批评的究竟是它的政府、它的某些行为,还是它的人民与文化? 那条清晰的界限应该划在哪里?当一个人因为使用了某国的产品,就被剥夺了批评该国的权利时,这本身是不是一种新的“话语霸权”?这些问题,或许比高教授最初的观点,更值得我们持续探讨和辩论。对此,你怎么看?