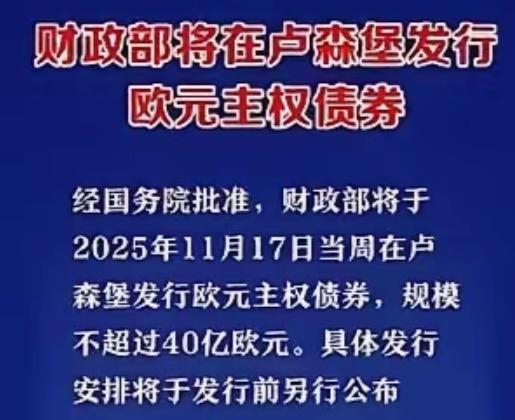

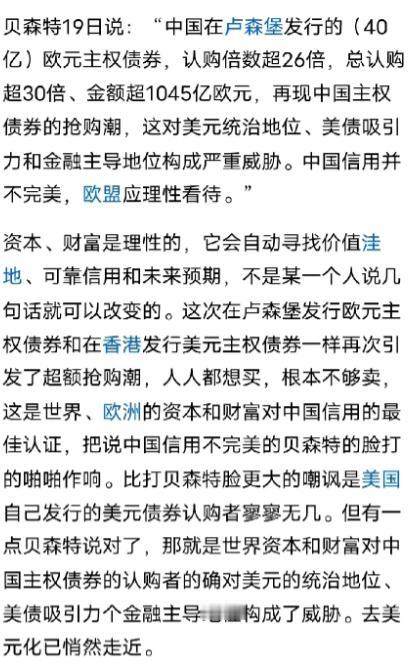

贝森特19日说:“中国在卢森堡发行的(40亿)欧元主权债券,认购倍数超26倍,总认购超30倍、金额超1045亿欧元,再现中国主权债券的抢购潮,这对美元统治地位、美债吸引力和金融主导地位构成严重威胁。中国信用并不完美,欧盟应理性看待。” 资本、财富是理性的,它会自动寻找价值洼地、可靠信用和未来预期,不是某一个人说几句话就可以改变的。 11月18日财政部在卢森堡敲定债券价格的瞬间,市场就给出了最直接的答案——40亿欧元的发行规模,引来了1001亿欧元的认购资金,整体25倍的认购倍数中,7年期品种的认购热度更是冲到26.5倍的高位。 这些资金里,有欧洲主权基金的储备资金,有中东财团的闲置资本,更有美国离岸机构的配置资金,它们跨越国界汇聚于此,目的只有一个,就是找到靠谱的增值渠道,没人会陪着某个人的言论演戏。 贝森特口中“严重威胁美元统治地位”的说法,说到底是把纯粹的市场选择,硬套上了政治博弈的帽子。 美元的地位从来不是别人让出来的,而是靠自身信用和市场认可撑起来的。现在全球资本纷纷加仓中国债券,核心原因是美债自己出了问题。 美债规模突破34万亿美元后,收益率波动得像坐过山车,美联储忽加息忽降息的操作,让持有美债的各国央行满心忐忑。去年就有12个国家在悄悄减持美债,俄罗斯更是直接清空了大部分持仓,这些举动不是针对谁,而是资本在本能地规避风险。 中国债券能接住这些溢出的资金,靠的是实打实的硬实力。这次发行的4年期债券利率定在2.401%,7年期也仅为2.702%,这个数字在全球债市中不算最高,但胜在稳定。 穆迪在今年5月明确维持中国A1的主权信用评级,在评级机构的评估体系里,中国经济一季度回升向好的数据、债务可持续性的增强,都是实打实的支撑依据。 外汇局给出的数据更直接,上半年外资净增持境内股票和基金188亿美元,人民币债券的外资持有量已经突破6000亿美元,这些真金白银的投入,比任何口头评价都更有说服力。 “中国信用并不完美”这句话,说出来就像“太阳总会下山”一样,正确却毫无意义。世界上根本不存在绝对完美的信用主体,美国曾被标普下调信用评级,欧元区至今还在为意大利的债务问题发愁,日本国债更是靠着央行购债才维持住表面稳定。 投资者要的从来不是绝对完美,而是“风险和收益的平衡”。中国债券刚好踩中了这个需求点——它的收益表现和欧美资产不同步,能帮全球投资组合分散风险,好比给投资组合的“鸡蛋篮子”多添了层防护,这也是30%的全球央行计划增配人民币资产的核心原因。 贝森特特意点名“欧盟应理性看待”,可欧洲投资者早就用真金白银投了票。这次认购资金中,欧洲投资者的占比高达51%,把半壁江山都压在了中国债券上。 德国商业银行旗下的资管部门一次性拿下8亿欧元的份额,该机构的基金经理公开表示,中国债券这种独立的收益表现非常难得,能和欧元区资产形成有效对冲。 卢森堡证券交易所更是第一时间将这些债券纳入上市名单,交易所总裁亲自站台,称这是“欧洲资本市场对接中国机遇的重要一步”,这些身处市场一线的参与者,比隔岸观火的贝森特更清楚什么是真正的理性。 值得一提的是,这次欧元债发行并非孤立事件,而是中国主权债券在全球受青睐的一个缩影。 就在半个月前的11月5日,财政部在香港发行的40亿美元主权债券,同样引来1182亿美元的认购资金,30倍的认购倍数创下历史新高。 从美元到欧元,从香港到卢森堡,不同市场、不同币种的投资者给出了一致答案,这背后既是对中国经济韧性的认可,更是对全球资产配置逻辑的遵循。 中信证券首席经济学家明明的表述很实在,这种高倍数认购,本质上是国际投资者用资金为中国经济长期稳定发展投下的信心票。 把中国债券的热度解读成“对美元的威胁”,就是一种冷战思维。全球金融市场不是零和游戏,不是中国多占一分,美国就会少得一厘。中国债券市场的开放,给全球资本多提供了一个选择,也给美元、欧元营造了更健康的竞争环境。 贝森特要是真为美元操心,不如建议美国把经济基本面做扎实,把债务增速降下来,这些才是巩固货币地位的根本所在。