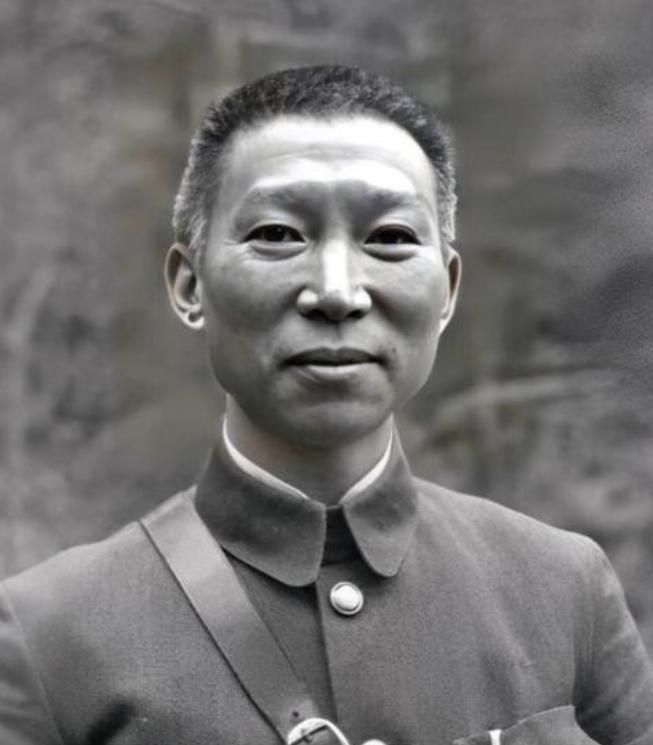

1993年,97岁的薛岳被推上法庭受审,法官发问后,他沉默了很长时间,随后说道:“我杀了十万日本人。”这句话让全场瞬间安静下来。 他的声音平静,却像一声惊雷劈开众人心头的迷雾。这是怎样的一个人?一位曾让敌军闻风丧胆的将军,如今竟成了被告席上的老人。法庭静默良久,无人再提租金纠纷,反倒像是听审一段国家与民族的过往。 薛岳,这位出生于广东乐昌的汉子,自小便接受儒家忠勇之教。他的父亲虽是普通人,却对教育极为严苛,尤其在国家大义上的训诫更是不曾松懈。 薛岳自幼听着祖先抗倭、卫国的故事长大,那些刻在骨子里的信念,为他后来的命运埋下了伏笔。 二十世纪初的中国,风雨飘摇。薛岳毅然投身军旅,先后就读于保定军校与黄埔军校,在战场上历练,在血与火中成长。 他不以口号论英雄,而是以阵地丈量忠诚。他的军事风格极为果断,善于快攻猛打,号称“急先锋”。他的部队曾被称为“薛老虎的铁军”,几乎每一战皆为血战。 在1939年的第一次长沙会战中,薛岳担任第一兵团司令,面对兵力优势的日军,他指挥各部沉着应对,利用地形优势与敌军周旋。 他预判敌军动向之精准,使得整个作战呈现出“步步设伏、环环相扣”的奇效。长沙未失,敌军伤亡惨重,而薛岳的名号也被日本列为“重点清除对象”。 他不是那种表面光鲜的将领,却是最能让敌人感到棘手的人。他的军令严明,要求极高,即使在极度困难的物资条件下,也能调配有度。他曾说:“打仗不能靠幻想,靠的是分分秒秒的计算和滴滴汗水的决断。” 但战争并非永远在战场。1949年后,随着历史洪流的改变,薛岳随国民政府退居台湾。他以为,能继续在防务体系中施展经验,谁料现实却将他缓缓抛向了边缘。 新权力结构中,他不再是主导者,成了可有可无的存在。他的意见无人问津,过去的战功渐被淡忘。他曾感叹:“昔日沙场拼死搏杀,今日却无人问冷暖。” 他淡出政治,隐居乡间,过着几近清贫的生活。彼时,他所参与的组织被撤销,本由公家承担的住所租金,也突然成了他的个人负担。收入寥寥无几,年事已高,连基本生活都捉襟见肘。最终,银行将他告上法庭,理由是拖欠租金。 而这正是故事开头的那一刻。他站在法庭上,神色坚定,不求怜悯,不做辩解,只是用那句“我杀了十万日本人”提醒众人,他曾用一生守护这个国家。他不是一个普通老人,他是一个时代的象征,是战争与和平之间最坚硬的桥梁。 “人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”这句话在他身上找到了完美注解。他的生命价值早已在硝烟中定格,无需世俗法庭来评判。 审判最终以免除租金收场。他没有表现出喜悦,也没有一丝激动,只是平静离开,好像法庭只是他人生旅途中的又一站。 社会开始关注这段故事,公众舆论哗然,许多人第一次意识到,那些曾为国家付出一切的人,在和平年代竟然无处安放。 他的晚年极为朴素,书桌上只摆着几张旧照和当年的军帽。他不再讲述过往,也不再追问未来。他的眼神时常望向南方,仿佛在寻找一个他用鲜血守护过的家。 这是薛岳的故事,是一个将军从荣耀到沉寂的缩影。他并未倒在战场,却败给了遗忘。但他的那句话,将在历史的回声中,永远铭刻:“我杀了十万日本人。” 在这个快节奏的社会中,我们或许应该停下来,去听一听那些沉默者的故事——因为他们的沉默,往往比喧哗更有力量。