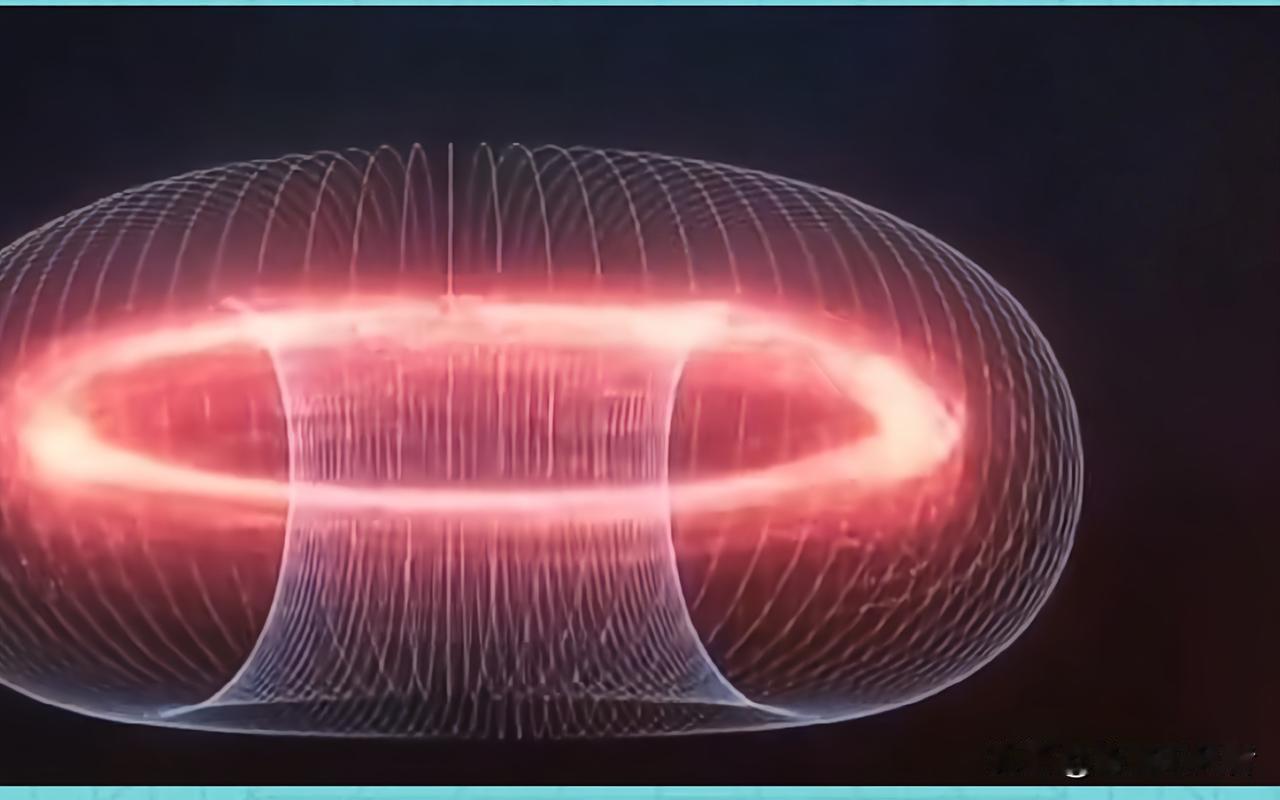

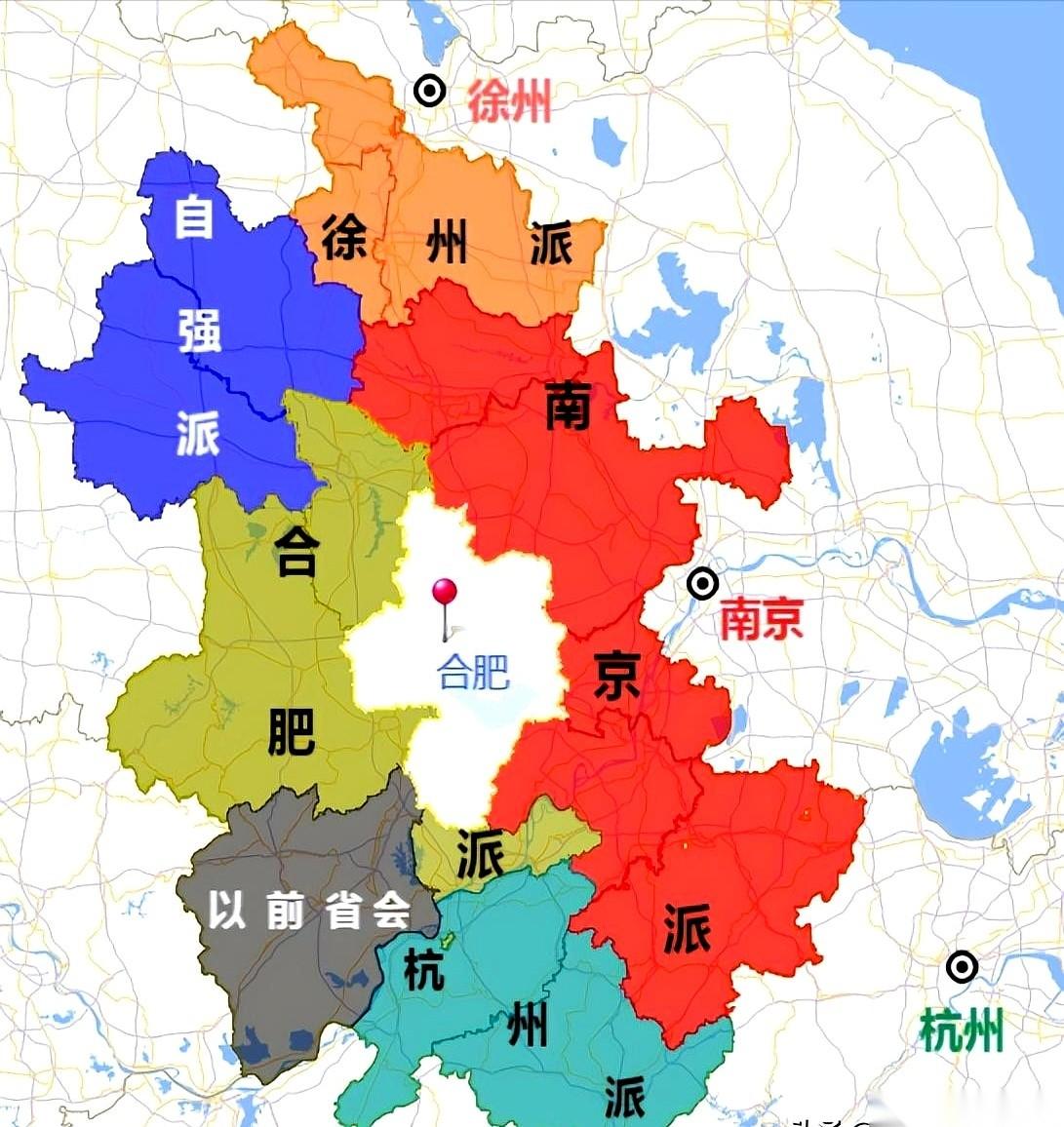

果不其然。 中科院合肥研究院突然宣布了,EAST装置又把高温等离子体稳定维持的纪录往前推了一把;成都那边的HL-2M公开报道也提到把峰值温度冲到了约1.5亿到1.6亿度,国内“人造太阳”赛道的里程碑在持续加码。 顺着这个宣布,我们先把“人造太阳”说清楚:托卡马克像个巨大的磁笼,用超导线圈把上亿度的氢同位素困住,让它们撞在一起释放能量。EAST这几年先后做出“百百万度级别、上千秒稳定”等记录;成都的HL-2M则在等离子体温度峰值上压得更高。国外对比,法国的ITER还在建,官方已重审进度,首等离子时间推迟到2030年代;美国的激光惯性约束路线在NIF做出能量“点火”突破,但那和电站之间隔着一整套工程化的鸿沟。说白了,实验室能烧得起来,离大规模“接上电网”,还隔着材料、燃料和工程三座大山。 补充一个关键细节:海水里氘的储量确实多到夸张,但电站要用的是氘-氚反应,氚得在反应堆里自己“生”,靠增殖包把中子打到锂上产出氚;同时,几百兆瓦级的中子洪流会把结构材料打得脆化,这就是国内CFETR(中国聚变工程试验堆)要攻的硬骨头。公开的路径是先在2030年代做出“发电样机”,商业化乐观也得看2040年代。美国、欧洲同样卡在这些工程问题上,谁都不能一脚踏进“无限能源”的终点站。 把话题拐到激光武器,前面那点“源源不断的能量”看起来就很诱人。国内公开展示的“寂静猎手”这类地面系统功率在几十到百千瓦,用来烧无人机、爆炸物挺顺手;坊间也有说法提到试验性的舰载激光进入百千瓦量级,但具体型号与功率官方并未披露。对比美国,海军的HELIOS首批上舰约60千瓦,正在往100到150千瓦爬;陆军的DE M-SHORAD是50千瓦,目标主要是小型无人机和迫击炮弹。这些数,已经告诉我们一个现实:现阶段的激光更像“近防电焊枪”,不是“远程开天神光”。 顺着这个现实再看“24小时烧光11艘航母”的说法,物理上就不对劲。海面潮湿、气溶胶多,1微米附近的高能激光在大气里传播受散射、湍流影响,射程一拉长,能量就像热水管一路漏。航母飞行甲板是几十毫米级的高强钢,表面还有耐高温涂层,并通过巨大的结构把热扩散掉;想在短时间内烧穿,需要稳定把兆瓦级功率集中在同一点几十秒乃至更久,还得克服平台摇摆、目标机动、烟雾遮蔽和热诱导反射。更别说地球是圆的,海上视距就那二三十公里,地平线外的目标压根看不见。 按时间线往前推,即便聚变电站真能给舰载激光“喂饱电”,从百千瓦跨到兆瓦也不是把插座换粗就行。电能到光能的总效率受限,热管理得上超强冷却,光学元件要扛住高通量不炸裂,指向与稳像系统要把能量像针尖一样扎住同一处。国内外都在做这些工程升级,但这是一条“每多10%都要啃新材料和新工艺”的长坡。 再把视野拉回更大的盘,聚变真正可怕的不是谁能把谁“烧成废铁”,而是它会重写供能方式。现在世界围着油气转,谁控制航道、谁就有话语权;等哪天聚变电站像变电所一样在海岸线排开,能源从海水里“随手可得”,油气的地位会被稀释,守航道的意义也要重算。航母不会一夜间下岗,它们会更多承担远洋存在、空中掩护和多域指挥的角色;激光则像更高效的近防层,和导弹、炮弹一起织密防线。 说到底,别把实验纪录直接翻译成战场神话。核聚变这台“新引擎”,先会改变电价、产业效率和社会运转,再慢慢改变军舰的装备搭配和作战方法。 我的核心观点就两句:谁先把聚变做成可靠、便宜、可复制的工程产品,谁就换了赛道,掰的是能源的腕;航母不会变成废铁,但它们的“存在理由”会被新的能源世界一点点改写。等那团火真被关进机房、连上电网,海风里听到的,不一定是激光的嘶鸣,更可能是工厂夜里不停的机器声。