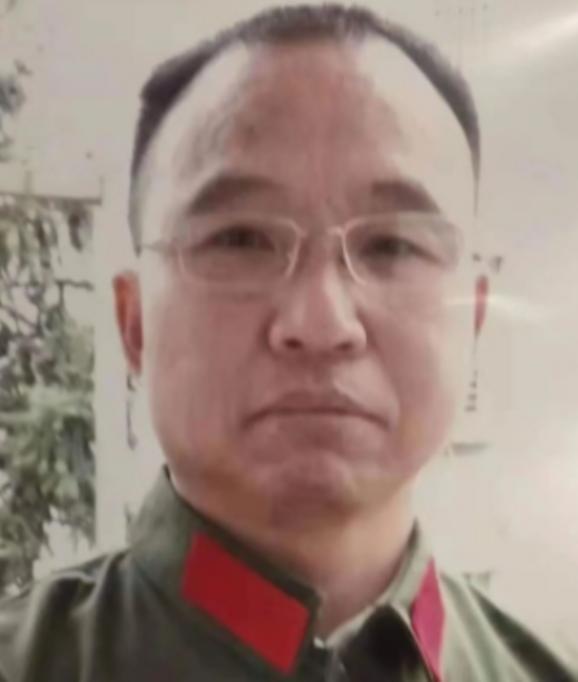

1984年,战士李陶雄中弹牺牲,送葬途中遗体竟两次从车上跌落,护士郑英察觉异样,决定查看棺袋,结果当她打开塑料袋那一刻,眼前的一幕令人后怕! 2023 年湖南桂阳农家堂屋,70 岁的李陶雄打开木盒,56 块泛黑弹片在阳光下反光,最角落那枚贴着纸条:“救小王时嵌进肋骨的”。 盒底压着张泛黄照片,是 1984 年南宁 303 医院的合影,他左眼蒙着纱布,却笑着比出 “胜利” 手势。 身旁的郑英指着照片:“当时要是晚发现半小时,你这‘胜利’就真成遗憾了。” “爷爷,郑奶奶当年怎么知道你还活着呀?” 孙子凑过来问。 郑英接过话头,指尖划过牛皮本上的字迹,思绪飘回 1984 年那辆颠簸的军车。 那天她护送 “遗体” 去后方,特意用棉被裹紧棺袋,还在四周塞了旧衣物缓冲。 车过第一个坑时,棺袋突然滑落,她和司机抬回去绑牢,可没走多远,棺袋竟又滑了下来 —— 绳子没松,垫物也没移位,这让她心里咯噔一下。 “正常遗体死后几小时就会僵硬,怎么会在固定好的情况下滑两次?” 郑英回忆道。 她蹲下身,掀开盖在棺袋上的白布,拉开塑料拉链时,手心都在冒汗。 指尖刚碰到李陶雄的手臂,就察觉一丝微弱的温热,她赶紧摸向他的颈部,指尖传来若有若无的脉搏跳动。 “当时我脑子里只有一个念头:他不是牺牲,是失血过多假死!”她立刻让司机掉头,还脱下自己的白大褂裹住棺袋,一路上每隔几分钟就摸一次脉搏,生怕那微弱的生命信号消失。 李陶雄望着郑英,眼眶有些发红:“后来才知道,你当时还跟司机吵了一架,非要以最快速度送医院。” 郑英笑了笑:“你手心攥着半块压缩饼干,牙印都还在,我就知道你心里还装着战友,哪能让你就这么走了?” 牛皮本里夹着张褪色的纸条,是郑英当年在医院写的:“患者体温 35.2℃,脉搏 42 次 / 分,判断为失血性休克假死,需立即抢救。” 这张纸条,成了医生制定抢救方案的重要依据。 “爷爷,这颗最大的弹片是怎么来的?” 孙子指着拇指大的弹片问。 李陶雄指尖摩挲弹片边缘,思绪飘回 1984 年 5 月的茅山阵地。 当时他刚带着尖刀班炸毁敌军弹药库,右腿还在流血,却听见新兵小王的尖叫。 一发炮弹落在小王身边,他扑过去的瞬间,感觉胸口像被重锤砸中 —— 这枚弹片,就是那时嵌进肋骨的。 “那天要是慢一秒,你王爷爷就没了。” 他摸着孙子的头,声音有些沙哑。 术后康复的日子,比战场更磨人。 1985 年春天,他拒绝截肢后,每天要忍着剧痛练习站立,汗衫能拧出水来。 有天练到虚脱,战友陈建军背着他去河边散心,指着远处稻田说:“咱们守边境,不就是为了这收成吗?” 这句话成了他的精神支柱,后来陈建军在另一场战斗中牺牲,他每年清明都去扫墓,带着自酿米酒,跟老战友 “唠” 近况。 康复期间,他还偷偷学认字,把医生说的 “弹片注意事项” 抄在小本上,后来这本子成了他给村里老人普及健康知识的 “教材”。 1986 年退伍回家,他没要政府安排的工作,反而承包了两亩水田。 插秧时,左眼失明让他总插歪行,妻子周桂英就牵着他的手,帮他对准禾苗间距。 “刚开始他总急得拍大腿,说自己‘连田都种不好’。” 周桂英后来跟邻居说,“我就陪他练,直到他能插出整整齐齐的秧苗。” 秋收时,他把第一袋新米送给村里的孤寡老人,说:“这是用命换回来的太平年,得让大家都尝尝。” 这些年,李陶雄和郑英始终保持联系,每年郑英都会来看他。 2021 年,尖刀班幸存的 5 人聚在他家,喝着自酿米酒,有人提起当年挖猫耳洞的日子。 李陶雄突然起身,从里屋拿出件褪色军大衣,袖口有个破洞:“这是当年在猫耳洞,给冻得发抖的小李盖的,现在还留着。” 那件大衣,后来被捐给了当地的革命纪念馆,旁边放着他的弹片盒和郑英的抢救纸条,成了最受游客关注的展品。 如今的李陶雄,每天清晨会去田埂上走一圈,看看自己种的水稻。 阴雨天弹片隐隐作痛时,他就坐在堂屋的竹椅上,翻看那本郑英送的牛皮本。 孙子放暑假时,他会教孙子叠军被,说:“不管什么时候,都要干干净净、整整齐齐。” 有人问他,这辈子最骄傲的事是什么,他总说:“不是得了多少嘉奖,是遇到了郑英这样的好人,看着身边的人都好好的,日子越来越好。” 堂屋墙上,新挂了幅孙子画的画:蓝天白云下,戴军帽的爷爷捧着弹片盒,身旁的郑奶奶举着牛皮本,孩子们围在周围,笑得格外灿烂。 消息来源:《澎湃新闻》致敬!光荣在党50年!