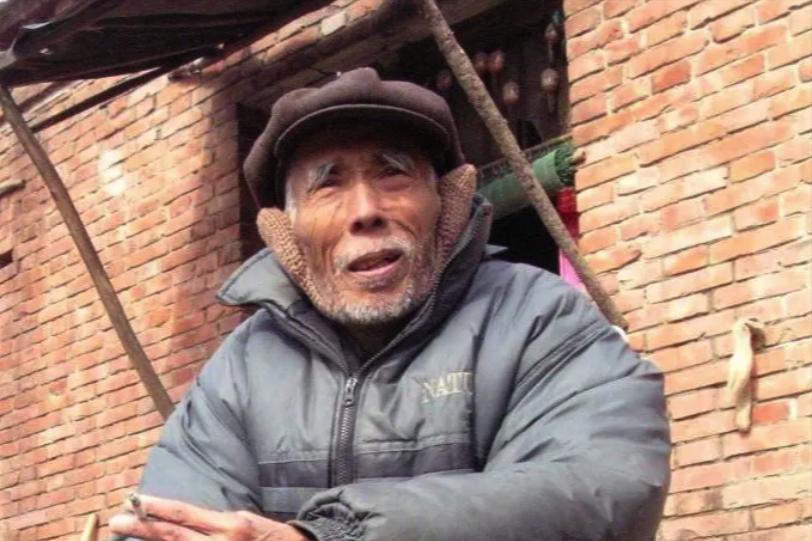

1949年,敌人让杨钦典,把白公馆剩下的19名地下党员全部杀了,这时,一个地下党员说:“你要给自己留一条后路,把我们放了吧!” 重庆的天空常常阴沉。前线的消息一路压过来,国民党在西南的阵地不断后撤,城市里人心浮动。 可白公馆里没有退路,没有喘息。高墙和铁门把空气压得死死的,连脚步声响起都带着杀气。 白公馆原是军阀白驹的别墅,被改造成审讯和羁押地下党员的秘密监狱。到1949年下半年,关在这里的大多是久经斗争的中共地下党员,他们知道外头风雨大作,也知道自己随时可能被列入“清理名单”。国民党特务机关在撤退前大规模处决政治犯的策略已逐渐显露,歌乐山上的枪声时不时提醒所有人:时间不多了。 气氛变得异常敏感。看守的脸色常常阴沉,命令也越来越急躁。监狱的铁门一天比一天响得厉害。内部的地下党人开始悄悄收拢力量,试探、借口、观察……每一步都像在刀尖上走。越是危险的时候,他们越清醒。 就在这时,白公馆里最关键的人出现了——看守班长杨钦典。 11月27日的白公馆格外冷。下午四点左右,特务开始在院子里调队、搬运物资、点名、清查,一连串动作透露出致命信号。这一天对重庆地下党而言意义惨烈:渣滓洞和白公馆同步展开大规模处决。 名单是提前准备好的。一部分政治犯被押去枪杀,一部分被留下等待处置。白公馆里本属“二处”的二十多人,有九人被带走再也没有回来,剩下十九人被关在楼上锁死,成了“下一批”。 随着处决队被调往渣滓洞支援,白公馆突然显得空荡。枪声在山谷里断续回响。看守长杨进兴下达命令,要求彻底清空白公馆。局势越逼越紧,所有人都意识到危险正在靠近。 在这一晚,白公馆出现了前所未有的状态:行动人员被调走,看守力量不足,关键岗位只剩下杨钦典独自巡查。他要做什么,他会怎么做,所有人的命都系在他的判断上。 墙内的人听得到消息在楼道里传来,听得懂步幅里的慌乱,也能从禁止外出的命令里感觉到行刑前的紧迫。每个人心里都清楚:19个人已被推到最后的边缘。 他们必须争取时间。 杨钦典的脚步在长廊来回,铁锁不断摩擦,像是在提醒自己任务是什么。但越靠近楼层尽头,他越犹豫。白公馆里的地下党员不是普通囚犯,他们在长久的斗争中保持冷静、保持沟通,甚至在看守内部寻找可以争取的人。 在此前的数月里,罗广斌等人已经在极端环境下设法接触、影响、观察杨钦典。不是劝说,而是让他看到国民党溃败的现实,让他看到清算名单之外的另一条路。 深夜时分,白公馆的高墙外传来枪声回响,看守来往稀少,监狱内部的秩序出现松动。某个时刻,一句提醒击穿了杨钦典的心理防线——不是恳求,而是现实判断:局势已崩,留条后路才是唯一能保命的选择。 就在气压最低、命令最混乱的时段,他做了他在白公馆多年从未做过的事——剪断电话线、敲定信号、扭动钥匙,锁孔轻轻一响,楼道里突然安静下来。 铁门打开那一刻,所有人都被迫进入另一种生死节奏。逃,不是慌乱地冲,而是分组、路线、掩护、顺序,一环扣一环。早前的准备在此时派上用场。 楼板上传来三声震动,那是约定好的起跑线。19名囚犯像离弦而出的箭,从楼道冲出、穿过院落,翻墙,借着歌乐山的地势藏入夜色里。背后有枪声,有追兵,也有黑暗,但在枪火之外,他们终于离开了白公馆。 这是重庆“11·27”大屠杀中极罕见的脱险事件,也是在大规模屠杀中唯一成建制突围成功的一批人。 越狱后,两天。11月30日,解放军进入重庆。白公馆的屠杀停止,相关责任人开始被清查。 这时,杨钦典的命运也被摆在公众与法律面前。他主动前往公安机关自首,坦陈自己在关键时刻的行为。罗广斌等幸存者出面说明情况,指出他在最后关头协助越狱的事实,这成为审查的重要依据。 与他形成鲜明对比的,是白公馆看守长杨进兴——多次直接执行处决命令的负责人,后被依法惩处,终在1958年被执行死刑。 白公馆和渣滓洞此后被列为革命遗址。枪声消失了,但墙上的弹痕、铁门的重量、审讯室的布局,都在提醒后来的人:那一年重庆的高墙里发生过什么。 越狱不是传奇,而是被逼到悬崖边上的生死抉择;释放不是恩赐,而是时代巨变下的艰难转向。 19名地下党员能走出白公馆,既靠组织的准备,也靠历史关键节点里一次罕见的裂缝。 这裂缝来自恐惧,也来自勇气。