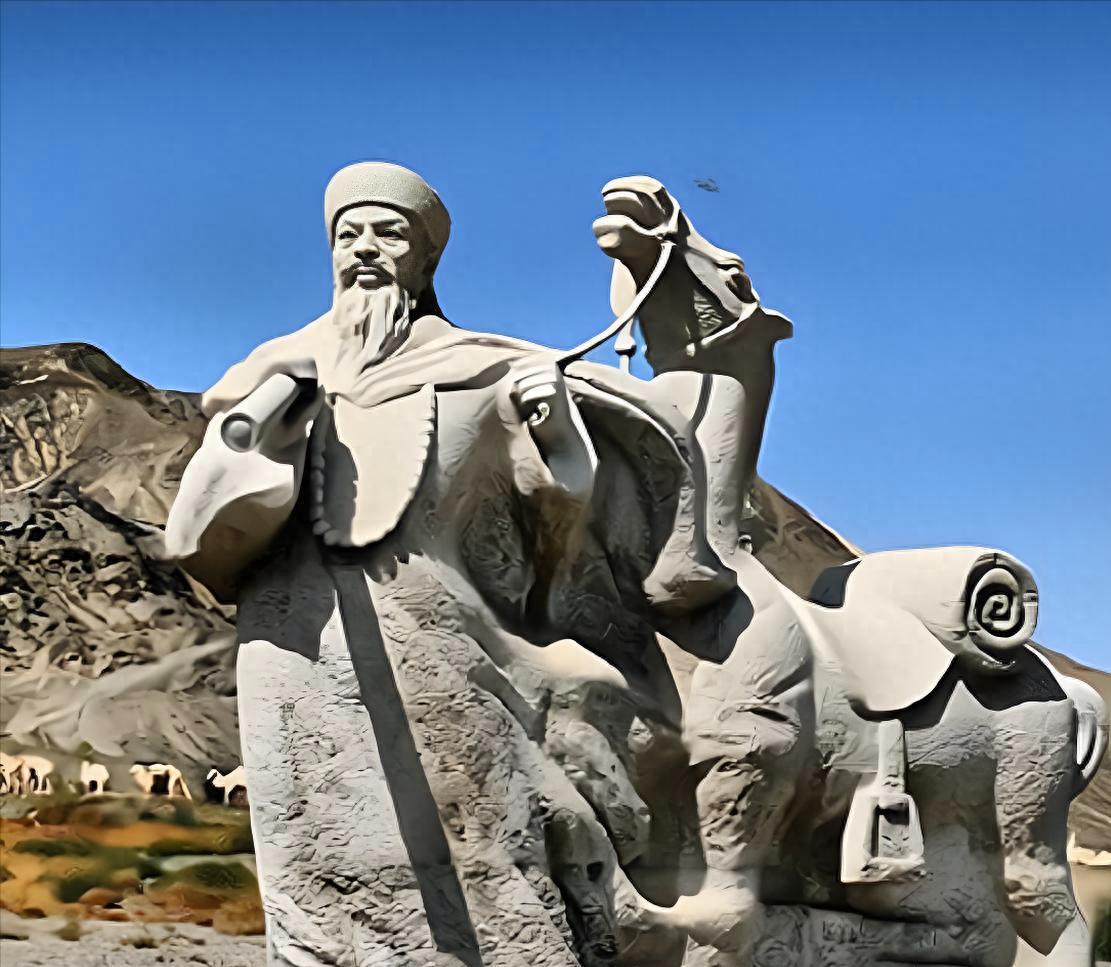

左宗棠57岁抬棺西征,中途歇息一家五口请他吃饼,他收下饼走出7步果断下令:这一家全杀了。 1865年阿古柏入侵新疆,沙俄随即占领伊犁,而陕甘地区历经十余年汉回冲突后,人口大幅减少,多地荒无人烟。 1875年左宗棠受命西征时,面临的核心难题并非单纯的军事对抗,而是后勤补给中断与民心离散——河西走廊作为唯一补给通道,需依赖当地百姓支持才能保障大军推进。 左宗棠的破局关键,在于将军纪建设与民心凝聚相结合。 他为西征军制定三条军规:不掠百姓粮食、不占百姓房舍、不欺各族民众,违令者从严处置。 这一军规并非形式化规定,其曾严肃惩处违反军纪的高官,道员周铁真便是典型案例。 1876年,周铁真负责金积堡回民安置工作时,克扣朝廷赈粮,且在回民质询时致人死亡。左宗棠查实后,在全军将领面前严斥:“军粮关乎军心,赈粮维系民心,克扣赈粮便是动摇大军根基!” 随即革除周铁真官职,遣送回籍永不叙用,类似案例还有按察使史念祖,其因烧毁回民未收割的庄稼,亦被革职并奏劾朝廷。 对待百姓,左宗棠采取“恩威并施”的务实策略,尤其重视民族平等。 当时陕甘地区汉回矛盾尖锐,清廷长期推行“护汉抑回”政策,而左宗棠在奏折中明确提出“陕回之祸,曲在汉民”,此观点在当时实属难得。 其收复一地后,首要举措并非征收赋税,而是向百姓发放耕牛、种子与赈粮,覆盖汉、回等各族民众。 平凉武举李振基的处置案例,李振基作为当地汉族豪强,不仅阻挠回民安置,还以“左阿訇”相称嘲讽左宗棠。 左宗棠查实其与叛军首领马化隆有勾结后,对其公开审判并严惩,同时张贴告示明确:“汉回皆为大清子民,分配水草丰茂的荒地耕种,于理有据。” 1876年4月,左宗棠率部从兰州出发,抬棺随行以表明收复疆土的决心,大军全程沿官道行进,沿途设置20余处粮站,各粮站均有当地乡绅与回民代表参与管理。 军队休整时,需提前与当地保长沟通协调,并无随意闯入民宅接受食物的行为,因饼杀人的说法更无从谈起。 西征军的后勤补给体系,更能印证左宗棠对民心的重视。当时朝廷仅拨付500万两白银军费,远不足支撑十余万大军的开支,左宗棠一方面通过胡雪岩向洋商借款1375万两,一方面推行“军屯与民屯结合”的策略——规定士兵战时作战,闲时开垦荒地,同时招募陕甘流民参与耕种,签订“三年免税”契约。 仅1876年一年,河西走廊的军屯与民屯就收获粮食12万石,不仅解决了三成军粮需求,还让近10万流民获得土地安身。 这种“以战养战、以民养军”的模式,既降低了对地方百姓的粮食索取,又通过稳定流民减少了治安隐患,正是其“民心为本”理念的精准落地。 该类误传的形成,与后世对左宗棠“铁血将军”的片面塑造有关,忽视了其治理层面的智慧。晚清史料记载,更多体现的是其在军费匮乏的情况下,坚持保障百姓赈粮供应;在民族治理中反对“强制同化”,明确批示“修其教,不易其俗”;收复新疆后推广水稻种植、修复茶马古道,推动陕甘与新疆经济联动。 这些政策对西征胜利起到关键作用,1877年收复达坂城时,当地回民主动为清军引路,告知阿古柏军队的布防薄弱点;1878年收复和田时,维吾尔族民众捐献1200石粮食。 当时士兵每日军粮标准为八两,这些民间支援相当于三个粮站的供给量,有效缓解了后勤压力。 收复新疆后,左宗棠的治理策略进一步深化,其成效更能驳斥“滥杀”谣言。他在乌鲁木齐、喀什等地设立“善后局”,核心职能是安置流民、恢复生产。 针对新疆气候干旱的问题,他从内地抽调水利工匠,带领军民修建坎儿井,仅吐鲁番地区就新挖坎儿井300余条,灌溉面积扩大20万亩;为推动文化融合,他在各地设立“义学”,招收汉、回、维吾尔族子弟入学,既教授儒家经典,也保留当地民族语言教学。 到1880年,新疆各地的农业产量已恢复至1860年代冲突前的水平,乌鲁木齐的商铺数量较收复时增长5倍,汉、维商人联营的商号随处可见。 对比同期其他清军将领的治军方式,更能凸显左宗棠的治理特色。如伊犁将军金顺在北疆作战时,对士兵劫掠行为不加约束,导致当地百姓四散逃亡,清军粮道多次遭遇袭击;而左宗棠所部行军途中,百姓“携壶浆以迎王师”的记载常见于地方县志,这种民心向背是收复新疆的重要基础。 他的“狠”,对准的是腐败将领、叛乱分子和分裂势力;对百姓,他的“仁”体现在每一份赈粮、每一头耕牛里。1881年伊犁回归时,清廷统计数据显示,陕甘新疆人口较1875年增长120万,农业产值恢复至战前水平,这才是他西征最硬核的功绩。 他真正的历史价值,不在于“七步杀一人”的江湖气,而在于在国破边危之际,用严明的军纪凝聚军心,用务实的民族政策聚拢民心,最终以65岁高龄收复百万平方公里国土。这种“刚柔并济”的治理智慧,才是值得我们铭记的历史精髓。