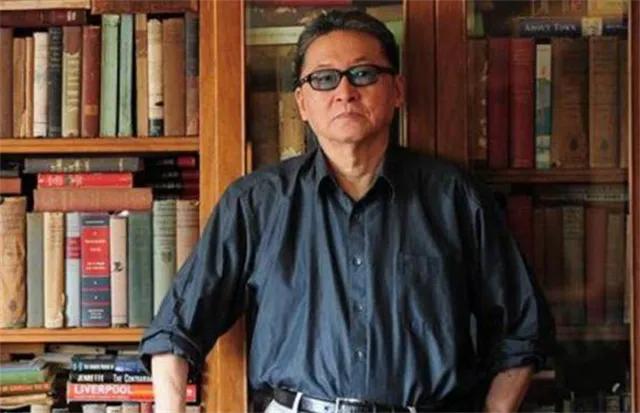

一次,三毛对李敖说:我去非洲沙漠是为了帮助那里的黑人!李敖反问道:你为什么不去帮助活在黑暗中的黄人呢?那可是你的同胞,他们也需要你的帮助啊!大老远跑去帮助外国人,而不顾惜自己的同胞,这有点不太合适吧! 那是1982年夏天,台北,忠孝东路某间私密却不失格调的西餐厅,一场颇具分量的饭局悄悄展开。 餐桌的一端,是刚从非洲撒哈拉归来的三毛,头发梳得整齐,穿着一件素净的白色连衣裙;另一端,是时常以“文化暴徒”自居的李敖,神色冷峻,眼神里藏着某种不愿妥协的锋利。 三毛说:“我去非洲,是为了帮助那里的黑人。” 李敖放下刀叉,眯起眼睛反问:“你为什么不去帮助活在黑暗中的黄人?那可是你的同胞啊。” 三毛沉默了,脸涨得通红,没有反驳。 这一刻,文学圈的“流浪女神”与“文化疯子”之间,发生了一次罕见又深刻的文化碰撞。 当年这场饭局,是出版人平鑫涛一手促成的,他想撮合两位风格迥异的文化名人,原本期待的是一次文艺的交流,没想到却变成了一次价值观的硬碰硬。 三毛在那时如日中天,《撒哈拉的故事》几乎成了台湾每个年轻人书架上的标配,她写异国风情,写流浪爱情,写苦难中的浪漫。 她的故事里有沙漠,有骆驼,有荷西,这些元素对当时的华人世界来说,太新奇,也太遥远,她是那个时代的“远方代言人”。 李敖不买账,他向来不管你是不是畅销作家,他只认一个逻辑:是不是在装,对他来说,三毛的非洲故事,是一种文化姿态,是“在他人苦难上构建自我叙事的浪漫”。 他在文章中写道:“三毛在撒哈拉生活多年,却在台北拥有房产,在沙漠中写作,却在文明社会出版,左手传教,右手置业,再把这一切包装成‘苦难中的诗意’,这不是伪善是什么?” 这番话,自然刺痛了许多三毛的读者,可也有人开始反思:我们是不是太容易被“漂泊”“异国”这些标签吸引,而忽略了身边那些真正需要帮助的人? 李敖没有停下,他在后续几篇文章中,把三毛的“流浪女神”形象一点点拆解,他提出了著名的“四白论”——白虎星(克夫)、白云乡(逃避现实)、白血病(感情脆弱)、白开水(文学无味)。 每一条都带着强烈的攻击性,却也让人无法完全反驳,尤其是那句“白开水文学”,几乎成了后来批评三毛作品的标准口吻。 但问题的核心,并不在于三毛的写作技巧是否高明,而在于:她所代表的那种“关怀远方”的人道主义,是否具有道德优先权? 在当时的台湾,城乡差距显著,底层民众生活困苦,很多原住民群体甚至连基本医疗都难以保障,李敖的质问,其实是对整个社会价值排序的挑战。 一句话,表面是对三毛的批评,实则对整个上层文化圈的讽刺,他指的不只是三毛,而是所有那些用“远方的苦难”来给自己加分的人。 这种对“选择性援助”动机的质疑,并非只存在于八十年代,这不是新问题,而是一个反复出现的道德盲区。 当然,三毛的支持者也不是没有反击,他们认为,三毛的选择,是出于信仰,是基督徒的普世情怀,是她个人的生命路径。 但李敖并不接受这种说法,他说:“你有权不帮,但你不能选择性地帮,然后用这个来标榜你的高尚。” 这话一出,争议更大了。 这场争论,不仅撕开了三毛“苦难诗人”的人设,也让台湾社会开始正视一个长期被忽视的问题: 在全球化时代里,我们是不是更愿意关心“看起来更惨”的远方,而忽略了那些“不够浪漫”的近处? 三毛后来并没有公开回应李敖的批评,她依旧写她的故事,继续讲述撒哈拉的风沙和荷西的微笑,但她的作品里,开始有了更多沉默。 1991年,她在台北过世,留下无数未完成的稿件,关于她的死,众说纷纭,但那场与李敖的争论,从未真正被遗忘。 李敖活得久,他后来在多个场合提到这场对话,他说:“三毛不是坏人,但她是一个不诚实的人。” 这句话依旧刺耳,但也道出了他对“文化虚伪”的极端憎恶。 回到最初的那个问题:我们应该先帮助谁? 这个问题没有标准答案,每个人的能力、立场、信仰不同,关注的焦点自然也不同。 但李敖的质问提醒我们,在做出“帮忙”这个决定之前,是否也应该先问问自己:这份帮助,是出于真诚,还是为了自我形象的塑造? 今天,类似的争论依然存在,某流量明星在南美洲资助学校,却被网友质疑“国内山区孩子都不帮”;某企业家在非洲修水井,却被媒体爆出国内工人欠薪。 这些事件让我们意识到,李敖当年的问题比我们想象中更有穿透力:在选择帮助之前,我们到底在想什么?是在安慰别人,还是在安慰自己? 三毛和李敖,一个代表着远方的浪漫,一个代表着现实的锋利,他们的争执,不是文学问题,而是价值排序的冲突。 这场饭局,成了文学史上最著名的一次“公开处刑”,但它带来的反思,却远比几句口水战更有价值。 信源:封面新闻——李敖:泥沙俱下