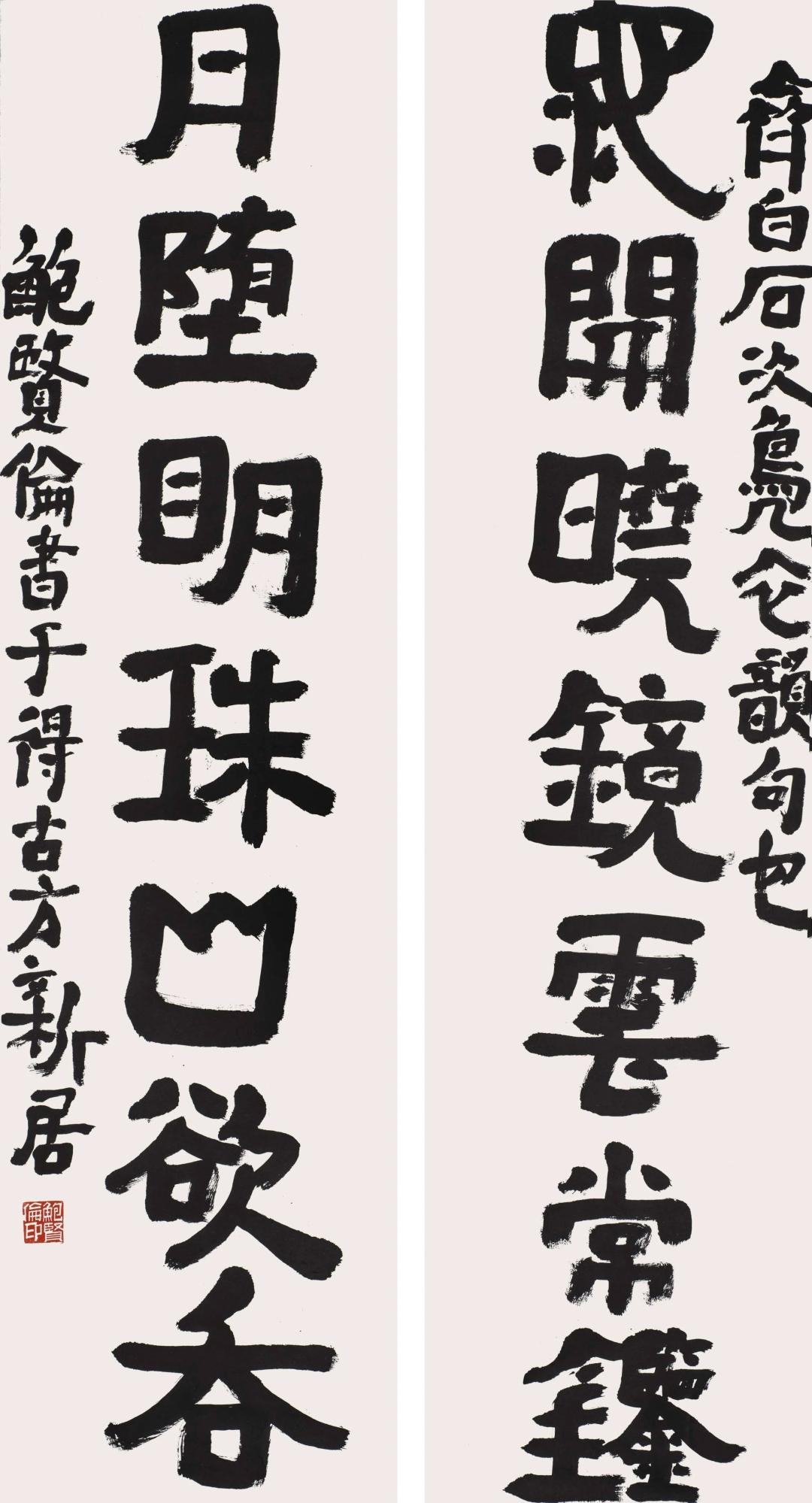

1952年,88岁的齐白石参加一个宴会。 酒过三巡,这位国画大师突然抓住邻座女子的手不放,旁人正要劝阻,老人却瞪起眼睛:"她那么漂亮,我怎么就不能多看两眼?"满座宾客瞬间安静下来,被握着手的新凤霞脸上泛起红晕,手指却悄悄放松了紧绷的姿态。 秋夜的北京四合院飘着桂花香气,吴祖光夫妇请来的都是文艺界熟人。 新凤霞刚在《刘巧儿》里崭露头角,紫色旗袍衬得她眉眼间都是戏台上的灵动。 齐白石坐在主位,老花镜后的眼睛突然亮起来,颤巍巍伸出手去。 旁人只当是老人糊涂,却没注意他指尖在新凤霞手背上轻轻划过那是画家对美的本能丈量,像触摸宣纸的纹理。 女弟子郁风看出了门道,凑趣说:"凤霞妹妹干脆认个义父吧。 "新凤霞福至心灵,当即跪下磕了三个头。 齐白石笑得胡子翘起来,从怀里掏出个油纸包,里面是他舍不得吃的萨其马:"以后常来,我教你画画。 "这包点心后来被新凤霞珍藏了很久,就像那个年代艺术家之间最质朴的信任。 往后的日子里,新凤霞的化妆盒旁多了砚台。 齐白石教她画虾,笔锋要藏三分力,就像唱戏时的气口;画牡丹要留飞白,如同水袖甩出的残影。 有回新凤霞抱怨颜料太贵,老人瞪她:"拿胭脂调点朱砂,台上不就这么画腮红?"传统艺术的门道,原是相通的。 文革抄家时,新凤霞死死抱着一个木箱。 红卫兵砸开后愣住了,里面没有金银,只有几幅齐白石的课徒稿,还有那个装萨其马的油纸包。 老人那句"学我者生,似我者死"被她写在纸条上,贴在画案正上方。 后来她瘫在轮椅上,还是每天握着画笔,说这是义父给她的骨气。 1957年春天,齐白石临终前画了幅《牡丹图》,题款"赠吾女凤霞"。 可那时新凤霞正在牛棚里,等她看到这幅画时,墨迹早已干透。 画里的牡丹用了戏曲脸谱的晕染手法,花瓣边缘还留着胭脂红就像当年那个穿紫旗袍的姑娘,永远停留在老人的记忆里。 如今新凤霞的《报春图》挂在美术馆,枝干的笔触能看出齐派风骨,花蕊却带着评剧水袖的柔美。 两个艺术领域的灵魂,就这么通过笔墨完成了跨越时空的对话。 或许真正的传承从不是刻意模仿,而是像白石老人握着凤霞的手那样,把自己的温度,实实在在传递下去。