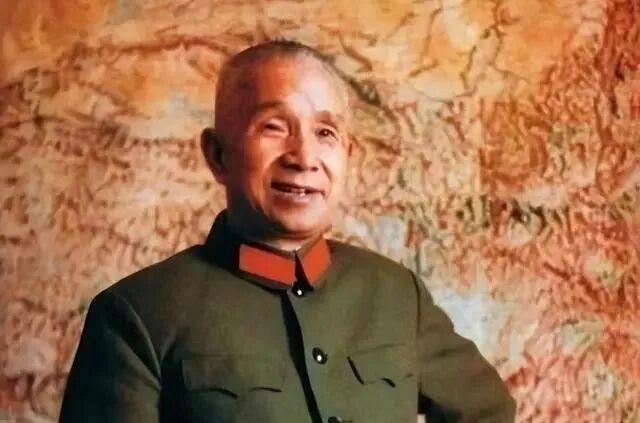

1937年冬,延安抗大门口,毛主席、朱老总、陈赓、杨得志等人的珍贵合影,目光坚定,灼灼光芒,培养星星之火,燎原全国! 一九三七年冬,延安城里风刮得紧。 抗大门口那天架起了相机,毛主席站在正中,朱老总、陈赓、杨得志挨在一旁,后面一排年轻军官,帽檐压得低,眼神却亮得扎人。身后是一堵写着“团结、紧张、严肃、活泼”的影壁,几孔窑洞,脚下是被踩得发硬的黄土路,怎么看都像偏僻师范的门口,很难跟“人民军队最高学府”几个字对上号。 偏偏就是从这里走出去的人,把一支新军的骨架一点点撑了起来。 要说抗大,从来不是凭空冒出来的。 一九三一年,江西瑞金先办中国红军学校,一九三三年扩成红军大学,一九三四年随中央红军长征改叫“干部团”,在雪山草地上边走边教。 到了陕北,瓦窑堡闾家大院里竖起黑板,一九三六年六月挂出“西北抗日红军大学”,随后定名“中国抗日红军军政大学”,林彪任校长,罗瑞卿任教育长,杨尚昆抓政治。 第一次正规招生,一千多学员里,一科三十八人,多是罗荣桓、彭雪枫、谭政那一档中高级干部,三科八百多人在甘肃木钵寺铺草席听课。 毛主席、周恩来专门到场,把话说死:这里是熔炉,不是温室。 一九三七年,红大随党中央进延安,牌子改成“中国人民抗日军事政治大学”,大家顺嘴叫“抗大”。 毛主席担任教育委员会主席,定下“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”三条方针,校风仍是那四个字。 林彪、刘伯承、罗瑞卿、刘亚楼、傅钟这些名字,既出现在教员表上,也出现在劳动队里,讲完《中国革命战争的战略问题》,转身就和学员一起挖窑洞、修山路,凤凰山那条三千多米的“抗大公路”,就是这样抡镐一点点砸出来的。 抗大的学员成分,一路在变。总校第一期到第三期,工农干部是底子。第一期一千零六十五人里,普通科八百人,几乎都是中央红军、红十五军团出来的班排长、老战士,长征走完,字还认不齐。学校给他们专门加了文化课,语文、算术、历史、地理一股脑上,只求能读报纸、能写信、能把一场仗讲明白。一九四零年开第六期,规模涨到四千九百多人,来自八路军、新四军、山西青年抗敌决死队和各地抗日政权,出身工农家庭的占到百分之八十六,这些人毕业后,大多成了八路军、新四军连营团一级的骨干。 全国抗日救亡运动铺开后,知识青年像潮水一样往延安涌。 一九三八年第四期,延安一下多出五千五百六十二名学员,其中四千六百五十五人是北平、天津、太原以及平津沦陷区的学生,知识青年占到八成。 女生扩成第八大队,六百五十四人,一半是走过长征的红军女干部,一半是城里长大的女学生。 抗大名头很快越过黄河,也飘到海那边。 第四期有六十四个华侨青年从菲律宾、马来西亚等地赶来,第五期又增加九十五人。有人原本在洋行做经理,有人在厂矿当工程师,工资高、位子稳,说丢就丢。海南文昌人钟怀琼,一九三九年辞去越南东川省“美伊洋行”经理职务,十一月抵延安进第六期学财政,后来在陕甘宁边区管财政税收,办事的尺子,还是抗大教的那套政治立场和工作作风。 华侨学员毕业后,有的上八路军、新四军前线,有的留各根据地做政治、经济、文教工作,还有人被派回海外办报、开大会,把延安的声音送进南洋唐人街。 这么多路数不同的人搅在一处,要拧成一股绳,光靠口号不顶用。抗大的做法很土,也很见效。讲游击战术的突然性,晚上就拉夜间紧急集合;讲兵器,第二天就发枪拆装、实弹射击;讲统一战线,毛主席拿“毛驴上山”说事:先拉再推,再不听就得打一鞭子,还得防着毛驴回头踢人,这几句就把“又联合又斗争”的要领掰开了说。 一九三八年春天,第三期快结业,全校两千多人在城外听毛主席讲“上三课”:从西安走到延安是一课,住窑洞、吃小米、修公路是一课,将来下到各个战场,在真刀真枪里学本事,那是第三课,也是最要紧的一课。唐僧、猪八戒、孙悟空、白龙马一一对上方向、吃苦、灵活、埋头干活,很多学员就是那天把“怎么当个像样的抗日干部”想明白的。 抗大这口“炉子”越烧越旺,也越烧越散。 一九三九年七月,总校和陕北公学等五千人,从延安出发去晋东南太行根据地,陕北留下第三分校继续办学。 太行山里办特科大队,训练参谋、机枪手、通讯兵、工兵和军工技术干部,又办太行工业学校,解放后改名中北大学。各大根据地陆续设立抗大分校,一分校后来发展成临沂大学,二分校走出华北军政大学,延安三分校改为延安军事学院,它的俄文队往后接出黑龙江大学和北京外国语大学,华中、华东几所分校,又生出南京陆军指挥学院、南京炮兵学院这样的牌子。 一九四五年抗战胜利,抗大被宣布完成历史使命。 十月,总校一部分教职学员由何长工带队北上,一九四六年到吉林通化,东北军政大学办起来,新中国成立后迁到北京,慢慢长成国防大学。 九年间,总校连开八期,拉出十所分校、五所陆军中学、一所附中,加起来培养二十多万军政干部,从黄土高原走向晋冀鲁豫、华东、西南、东北各个战场。