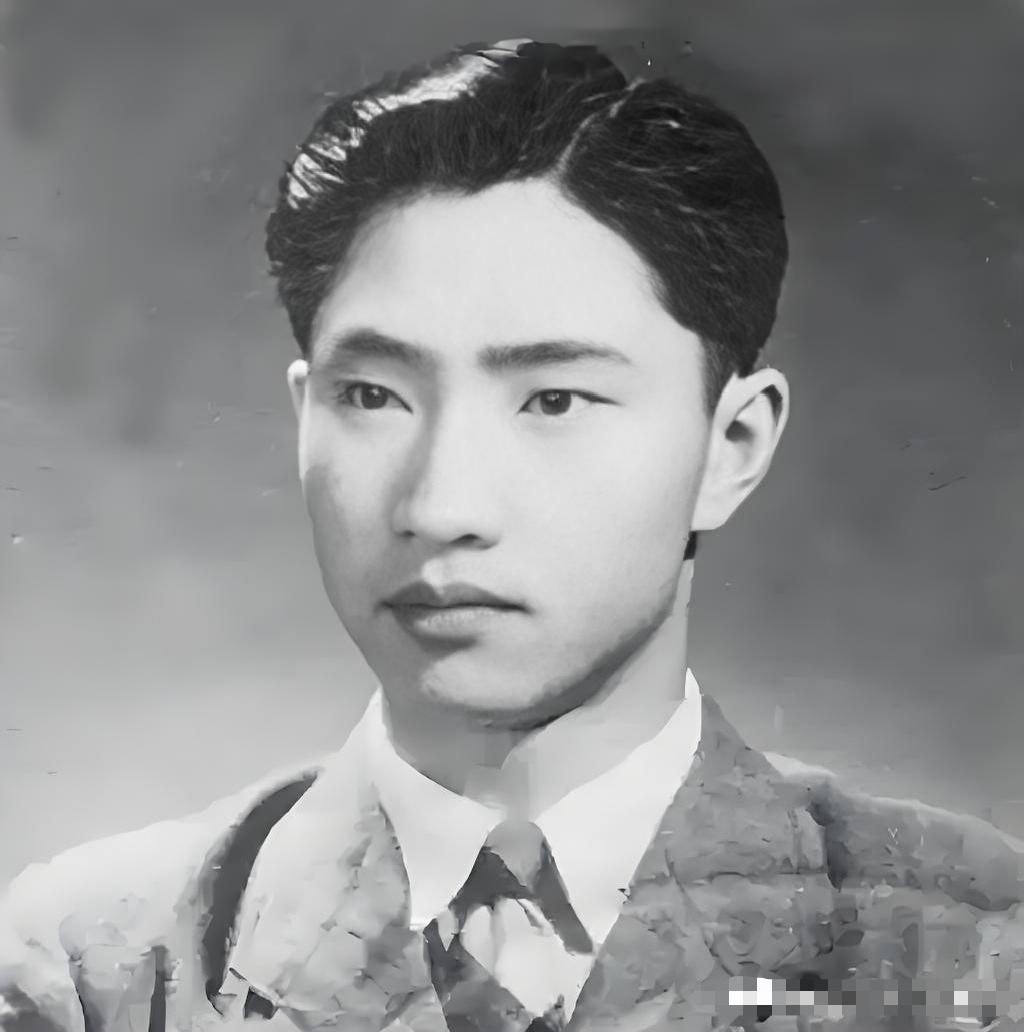

吴石将军牺牲后,蒋经国以为台湾的共产党清理干净了,但他没想到的是,曾在三野从事隐蔽工作、后来两度赴台执行任务的刘光典,不仅在他眼皮子底下坚持斗争多年,更用生命守住了共产党人的信仰底线。 1950年3月初的台北街头,暗流涌动。 一个身影趁着夜色匆匆闪进邮局,拍发了一封看起来寻常至极的电报:“俊弟得急性脑炎亡故”。 这短短几个字,对于不知情的接报员来说只是家丧的悲讯,但对于海峡对岸的情报组织而言,却是最后一声绝望的警报:那个由“密使一号”吴石将军苦心经营的情报网,彻底塌了。 发出这封电报的人叫刘光典,这已经是他第二次深入孤岛。 那时候没人能想到,这个穿着体面、说着流利日语和英语的“斯文商人”,将在随后的四年里,演绎出一场将人类生存极限与精神信仰糅合到极致的荒野求生。 把时针拨回那个动荡年代,刘光典并不是天生的亡命徒。 相反,这原本是一个可以在北平辅仁大学安心读书的知识分子,或者是个能在乱世中靠医药生意囤积“小黄鱼”的富家翁。 无论是在旅顺药店当学徒时练就的配药本事,还是后来在东北和上海生意场上攒下的千金家底,都足够他在乱世谋得一份优渥生活。 但他偏偏选择了一条把自己“归零”的路。遇到洪国式的那一年,他不仅交出了用来安身立命的一千美元和十两黄金做经费,甚至把那种商人的精明全都转化成了情报工作的缜密。 他在沈阳开药房,那些关乎辽沈战役核心的防御工事图,就静静躺在他随身携带的药箱夹层里;北平解放前夕,决定平津战局的关键情报,又被他卷进了不起眼的烟盒中。 组织看重的正是他这点——既懂财务,又通三教九流,脑子活泛得像条游鱼。 就在1949年那个秋天,金门战役打响之际,他愣是靠着交通员最原始的方式,用米汤把国民党的海潮表和兵力部署写在茶叶包装纸上,瞒天过海带回了香港。 但1950年的第二次入台,命运没有再给他留下全身而退的缝隙。随着工委书记蔡孝乾的软骨头让整个组织如多米诺骨牌般崩塌,曾经的战友变成了审讯室里的供词。侥幸因为去办证件而躲过抓捕的刘光典,在一夜之间成了这座孤岛上的透明人。 如果说潜伏是在刀尖上跳舞,那么之后的日子就是在深渊里憋气。为了避开毛人凤撒下的天罗地网,他拉着台湾籍战友王耀东一头扎进了台南旗山的密林。 一个精通几国外语、曾在这个城市出入高级场所的情报人员,从此在这个世界的边缘掘地为穴。那是一个什么样的住所?不到一米高的土洞,阴雨天就成了水牢,积水漫过脚踝是常事。 在这被人遗忘的四年里,他活成了传说中的“野人”。没有补给,就去挖野菜、摘野果,冬天裹着捡来的树叶御寒,夏天任由蚊虫叮咬。 但在这个几近原始的躯壳里,跳动的却是一颗异常滚烫且现代的心。每当那本早已翻烂的《共产党宣言》在昏暗的洞穴里被低声诵读时,他就觉得自己还活着,还在战斗。 他甚至用这股子劲头感染了身边的台胞,山里的老乡见他实诚,偶尔塞过来的一把干粮,成了支撑他走下去的救命稻草。 国民党的特务们无论如何也想不通,在那张已经画满了叉的搜捕网里,为什么始终漏着这一条鱼。 直到1954年,同伴被捕后的招供,才让这处深山洞穴暴露在全副武装的军警面前。 此时的刘光典,瘦得几乎脱了形,但在面对抓捕的那一刻,他那双眼睛里依然没有丝毫慌乱。 被捕后的五年,是另一场无声的战役。比起皮鞭和烙铁,敌人使出了更阴毒的招数——杀人诛心。 他们一边许以高官厚禄诱惑,一边在外界大肆散布“刘光典已变节”的谣言,甚至精心挑选了一个相貌酷似的特务潜往香港,上演了一出“李代桃僵”的戏码。 这出戏骗过了很多人。 在海峡的另一端,不明真相的压力像山一样压垮了他的家庭。他深爱的妻子王素莲在漫长的等待与误解中,早在1955年便带着遗憾病逝,留下的三个孩子在“背叛者家属”的阴影下凄惶度日。 而在台北的牢房里,那个并未变节的男人对此一无所知,或者即便预感到了什么,也只是咬牙选择了沉默。 面对“死刑照准”的最终判决,他没说过一句求饶的话,在宪兵问及遗言时,只留下了冷冷的一句:“请快些。” 1959年2月4日的黎明,37岁的刘光典在台北马场町的一声枪响中倒下,一半骨灰被草草葬在了六张犁的荒冢之间。蒋介石以为杀了一个硬骨头,甚至以为成功污名化了一位英雄,但他低估了时间的力量。 真相的口子,直到29年后才被撕开。 1988年春末,北京一处大院里驶进了一辆并不起眼的灰褐色吉普车。 车上走下来的访客带来了一份封尘已久的旧档案,当文件袋被打开,泛黄纸片上赫然写着的“刘光典旅顺人”六个字,如同一声惊雷,震醒了沉睡的历史。 顺着这根线索,后人们在堆积如山的解密文件中,终于找到了那份发黄的《判决书》和行刑记录。 那上面没有任何变节的字句,只有铁一般的拒不投降。 这段长达数十年的冤屈与坚守,终于在阳光下显露了真容。

陈先生东哥

[祈祷][祈祷][祈祷][玫瑰][玫瑰][玫瑰]