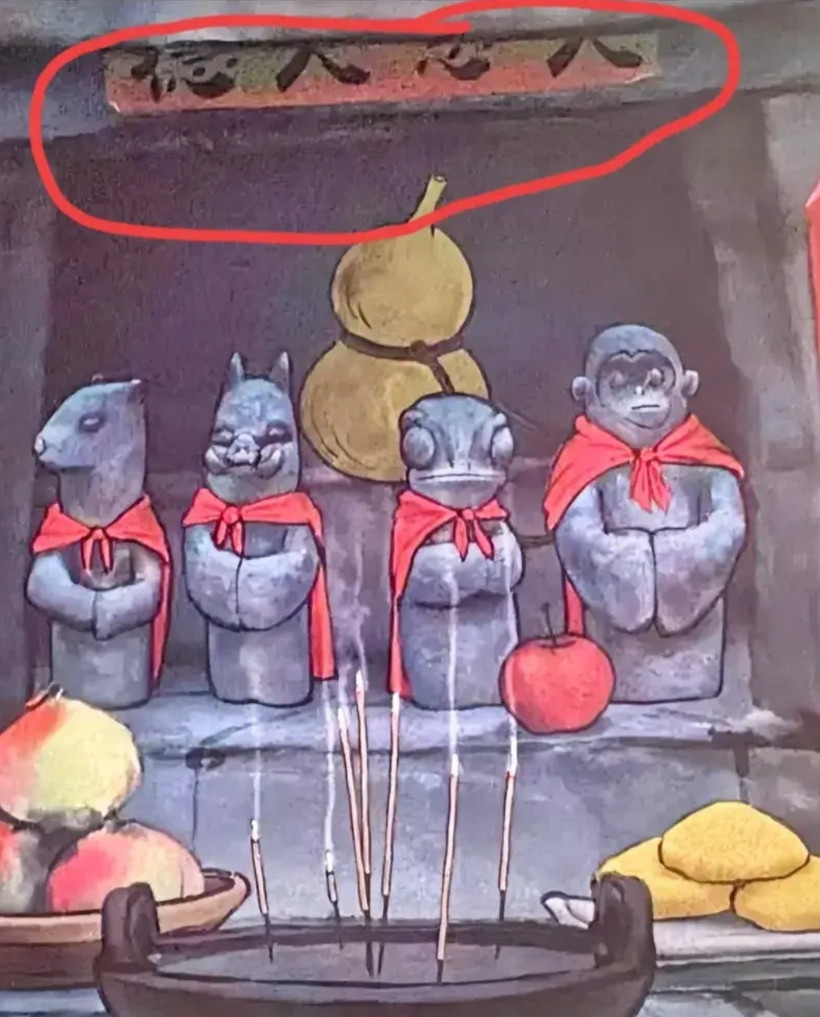

《浪浪山小妖怪》邀请傅首尔和苏敏参与宣发活动的事件,是2025年暑期档最受争议的营销案例之一。这场活动直接导致影片口碑暴跌、票房受挫,并引发全网对影视营销价值观错配的反思。以下是事件的核心影响与分析 📉 一、票房与口碑的断崖式下跌** 1. **票房预期腰斩** 电影上映初期表现强劲:上映4天票房破2亿,豆瓣评分8.6,预测票房一度达9.72亿。但宣发活动后,**单日排片率下降3%**,上座率下滑近10%,第三方预测票房下调至8亿左右。虎扑评分从9.8骤降至8.9,猫眼平台出现大量退票申请。 2. **口碑崩塌与舆论反噬** - 豆瓣涌现**上万条一星差评**,关键词浪浪山避雷单日阅读量破千万。 - 观众愤怒点:**“合家欢电影被扭曲为离婚动员大会”**。家长质疑嘉宾言论“13岁孩子已有独立人生观”“猪妈妈该离开浪浪山”误导青少年,与电影温情基调冲突。 - 社交媒体出现“**早知有她,绝不买票**”“成功劝退全家”等抵制声浪。 --- ⚔️ **二、争议核心:嘉宾人设与电影主题的严重割裂** 1. **傅首尔:离婚标签与独立人设的负面联想** - 傅首尔以《奇葩说》“贬低丈夫”的段子走红,离婚后持续消费前夫,公众形象被贴上“刻薄”“自我中心”标签。活动中她大谈离婚经历和亲子矛盾(如“90%父母不懂孩子”),被批**夹带私货、模糊电影主题**。 2. **苏敏:逃离家庭符号与猪妈妈的价值观冲突** - 苏敏因“50岁自驾逃离家庭”成为女性觉醒符号,但她在宣发中呼吁“猪妈妈离开浪浪山”,**彻底激怒观众**。电影中猪妈妈是“责任与守护”的化身(照顾瘫痪丈夫、支持孩子),而苏敏的言论被解读为**鼓励抛弃家庭责任**,与电影内核对立。 3. **片方选人逻辑遭质疑** 观众痛斥:“**让逃离家庭的人宣传亲情电影,是行为艺术还是故意制造对立?**”。傅苏二人自带“离婚/出走”标签,与电影“家庭羁绊”主题形成讽刺性反差。 --- 🚨 **三、片方危机公关失误加剧舆论灾难** 1. **官方“站队”激化矛盾** 电影官微转发苏敏争议博文(“猪妈妈该离开浪浪山”),被解读为支持其观点,引发**二次舆情爆发**。 2. **导演回应避重就轻** 导演受访时回避宣发争议,转而讨论“老和尚身份设定”“女性创作团队”等无关话题,被嘲“**越描越黑**”。 3. **男性观众群体的流失** 部分观众翻出电影片尾曾致敬《黑神话:悟空》(被部分女性用户批“辱女”),认为请傅首尔是“讨好女性群体”,导致**性别对立扩大化**,男性观众流失。 --- 💡 **四、行业反思:错位营销的三大致命伤** 1. **观众画像误判** 电影核心受众是**全年龄层普通人群**(职场人、学生、家庭),而非单一性别或社会议题群体。强行绑定“女性独立”话题,忽视多元共鸣,导致基本盘崩塌。 2. **流量至上思维的反噬** 片方为博眼球选择争议人物,忽视“**标签与作品内核的兼容性**”。傅苏的流量本质是双刃剑,其个人叙事与电影价值观冲突时,流量瞬间转化为毒性。 3. **平台特性与内容脱节** 活动由小红书主办,该平台“女性向”社区属性易放大性别议题。但电影本身是**无性别标签的普世故事**,强行在小红书做撕裂式营销,等同于“把火种扔进火药库”。 --- 📌 **五、事件启示:影视营销的价值观红线** - **人设匹配>流量数据**:嘉宾公众形象必须与作品内核一致,避免“离婚代言人宣传家庭团圆”的荒诞场景。 - **尊重作品>制造噱头**:《浪浪山》的成功源于“平凡人的温情坚守”,而非“逃离宣言”。营销需强化原主题,而非篡改它。 - **危机公关需直面核心问题**:转移焦点、模糊责任只会加速口碑崩塌。 --- 💎 **结语** 《浪浪山小妖怪》的悲剧印证了“**争议流量是毒药而非解药**”。一部靠真诚打动观众的黑马之作,因营销团队的价值观错位与投机主义,险些毁于一旦。其教训值得整个行业警醒:**当营销背叛了作品灵魂,观众会用脚投票**。

苏敏阿姨回应《浪浪山》遭抵制!她称:电影是好电影,但是很多人断章取义,我只是通过

【43评论】【5点赞】