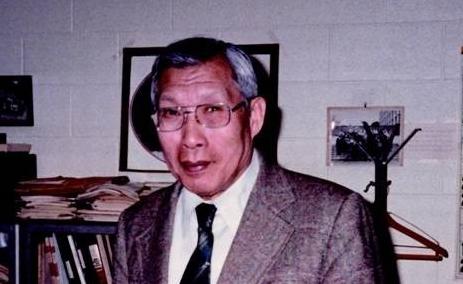

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年的北京,寒风刺骨,北大农学院的课堂里,本来坐满学生的遗传学讲堂冷清得出奇,讲台上的那位年轻教授李景均,心里早已做下了决定。 他不再是当年那个意气风发的系主任,而是一个被逼到墙角的学者,那时的他正默默准备离开这片自己无比热爱的土地,走上一条未知的路。 李景均出身在天津一个做生意的家庭,自小聪明过人,年轻时在金陵大学农学院读书,一头扎进遗传学的世界,越学越觉得这是自己毕生的方向。 1937年卢沟桥的炮声震动了整个中国,他却毅然只身前往美国康奈尔大学,几年苦读,他拿下了遗传学和生物统计学的博士学位,还收获了婚姻,迎娶了广东籍的华侨姑娘。 按常理,他可以留在美国安稳生活,但他心里只有一个念头,祖国正在战火中,他必须回去。 1941年,他带着妻子踏上归国的路,从旧金山出发,经印度、缅甸,再沿滇缅公路一路颠簸,整整花了五个月才抵达广西,那段旅途险象环生,不仅要面对饥饿和疾病,还有随时可能爆发的战火。 可一到柳州沙塘的广西大学农学院,他便抛开疲惫投入教学,破旧的显微镜、漏雨的屋子都没能打消他的热情,他常对学生说,怕的不是仪器差,而是脑子不用。 抗战胜利后,他回到北平,年仅三十四岁的李景均,当上了北大农学院的系主任,成了学校最年轻的学术带头人。 他白天上课,晚上点着煤油灯编教材,硬是写出了中国第一本系统性的《群体遗传学》,在当时填补了国内空白,那一刻,他满怀希望,觉得国家的科学事业正在迎来曙光。 事情的转折很快到来,新中国成立后,全国学界大力学习苏联,米丘林和李森科的理论被奉为圭臬,而他带回的摩尔根遗传学却被扣上“资产阶级毒草”的帽子。 原本热闹的课堂被关停,实验室也对他封锁,他心血编写的书籍被批判成反动学术,堆成山的样书直接送去造纸厂打浆。 更让人心寒的是,学校内部有人散布谣言,说他娶了外国妻子是里通海外,科学问题演变成人身攻击,这种打击比学术争论更让人窒息。 眼看无路可走,他决定离开,1950年春天,他以探亲为由带着妻女南下,先到了广州,再一路转到香港,抵达香港时,他的口袋里只剩下几块钱,没有正式身份,办不出签证,生活困窘到几乎无以为继。 他靠翻译和给人写信赚点小钱,勉强维持生活,在那段日子里,他常常蜷缩在狭窄的住所里,反复翻看自己的《群体遗传学导论》,似乎只有这本书还能给他一点安慰。 就在这时,转机出现了,诺贝尔奖得主穆勒读到他的著作,被内容深深打动,他认为这是遗传学领域不可多得的杰作,直言“错过此人将是整个科学界的损失”。 穆勒亲自给美国国务院写信,详细列出李景均的学术贡献,强调他对美国科学发展的价值,他甚至动用私人关系,请前美国卫生局长托马斯·帕兰出面帮忙游说。 经过几番奔走,国务院最终破例批准了特别签证,消息传来时,李景均一家终于看到了希望,他们登上开往旧金山的船,结束了在香港长达一年的煎熬。 抵达美国后,他的学术生命重新焕发光彩,匹兹堡大学向他伸出橄榄枝,他全身心投入教学与研究,很快,他提出了临床试验中必须遵循的“随机分组”和“双盲对照”原则,这一方法至今仍是医学研究的基本规范。 早年在北大煤油灯下写成的《群体遗传学导论》在美国再版,成为全球遗传学入门的经典教材,影响整整两代科学家,1960年,他当选美国人类遗传学会主席,获得了世界范围的认可。 尽管在学术上收获无数荣誉,他的内心始终有无法弥补的遗憾,母亲临终时还在念叨“景均什么时候回来”,他这一走,竟再没能回到故土。 2003年,他在洛杉矶辞世,享年九十一岁,骨灰撒入太平洋,他选择让生命的归宿停留在大洋之间,既象征漂泊,也寄托着未竟的心愿。 他的离去让人唏嘘,那几年,因为政治风向和学术偏见,中国失去了大批像他一样的科学人才,遗传学在国内几乎断了根,延误了二十余年,直到改革开放后,中国才开始重新追赶,而世界已走在前面。 李景均的故事,既是科学史的一段悲剧,也是现实的警示,尊重人才,营造学术自由的环境,不是一句口号,而是关乎国家兴衰的大事。 穆勒当年的举动证明,科学界不分国界,总有人会为真理和学术价值挺身而出,如果当年国内能给李景均应有的空间,中国的遗传学格局或许会大不相同。 今天提起他的名字,更多的是敬意与惋惜,他用一生诠释了什么叫坚守真理,也留下了一个国家需要长久反思的课题。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:科学网——遗传学家、生物统计学家李景均先生其人其书及其精神