1955年周恩来请初恋女友吃饭,邓颖超得知后责怪:怎么不合张影? “老周,你见着若名了?竟然没拍张合照回来!”1955年5月19日夜里,邓颖超拿着刚寄到西花厅的信,半嗔半怪地看着丈夫。周恩来笑着抿了口茶,顺手把旅行日记递过去,“只是老朋友叙旧,匆匆一餐,哪顾得上相机。”一句轻描淡写,却把三十多年风雨翻进了记忆深处。 那顿饭发生在昆明。周恩来结束公事,抽出中午的空档,步行去了云南大学旧图书馆。张若名和丈夫陈白尘早已等候,三人并排坐在窗边,油纸伞挡不住滇池吹来的湿风,菜却格外家常:米线、酥肉、凉拌木耳。张若名笑得爽朗,仍旧直呼他“伍豪”,仿佛巴黎街角的争论才刚刚散场。 周恩来和张若名第一次相遇,要追溯到1919年的天津。那时觉悟社筹建在即,男女学生手挽手冲破旧礼法的藩篱,同声呐喊。“我们要自觉,我们要觉悟!”他带着南开同学,张若名则代表直隶女师。两支队伍拧成一股绳,才有了后来的觉悟社二十人核心。说来有趣,起初社规明文禁止恋爱,周恩来自己还起草过独身主义文章。可也正是那段紧张的地下斗争,让他发现这位同伴的锐气与胆识。被捕入狱的日子里,他把两篇手稿交给她保存,一句“托付”,比任何情书都沉甸甸。 1920年底,法国,当地的小酒馆里弥漫着咖啡豆焦香。留欧学生议论罢工、议论马克思,也议论学费怎么凑。周恩来负责工读互助会,每天跑工厂接洽,夜里批文件,偶尔才去塞纳河畔透口气。张若名那阵子忙社会调查,同样睡眼通红。一个说“革命不耽误读书”,一个回“读书更要革命”,两人碰杯,居然就碰出了感情。巴黎冬天刺骨,他们把脚炉推到桌底,捧着译稿讨论俄国新闻,氤氲热气里,连窗户都蒙上雾。 情感终究拗不过分歧。张若名的家庭成分、旅欧党内杂音,加上长期的经济拮据,让她心生疲惫。1924年初,她递交退党声明。周恩来多次苦口相劝无果,只得作别。后来的电报里,他写道:“道路殊途,情义犹在。”这句话,张若名保存了一辈子。 本以为江湖再难相逢,谁知天安门城楼前的礼炮响过后,两个人又在新中国的地图上交错——一个执掌政务院大事,一个坐在西南边陲教书育人。1955年春,国务院代表团赴西南考察,周恩来路过昆明,便想着顺便看看这位旧友。秘书提醒行程紧,他摆摆手:“老同学一席饭,总抽得出。” 午餐间隙,张若名问起北京政局,周恩来却先询问她的身体,“云南潮湿,你还犯哮喘吗?”语气自然,似家兄妹。陈白尘见状半开玩笑:“周总理要不要把她调回北京?我们夫妻就不分离了。”周恩来放下筷子,说:“若名愿意,中央文化部门随时欢迎。”桌上气氛轻松,三人许久未见,却并无隔阂。 回京后,邓颖超听完整个经过,这才冒出文章开头那句抱怨。她对张若名其实格外尊重,当年若名被捕,她还是奔走呼号的“小超”。邓颖超拍着桌沿逗丈夫:“总理忙公事可以理解,可我想瞧瞧旧战友的近照呀!”周恩来原本含笑,被她这么一说,才意识到确实失礼,略显歉然:“下回补上,下回补上。” 同年秋天,还有一桩与“恋爱”有关的事闹进了西花厅。周恩来的侄女周秉德刚满十八,在朝阳区第三中心小学教书。为了统计学龄儿童,她常去派出所,工作认真,察觉出那位年轻所长对她有好感。回家时哼着歌,被伯伯捕捉到情绪的异样。周恩来放下公文包,笑问:“秉德,是不是恋爱了?”小姑娘脸红到耳根,邓颖超也半信半疑。随后的一段对话,西花厅工作人员后来都能背:周恩来先问她调离基层是不是有人关照,再细究对方家庭背景;邓颖超则提醒“志同道合,家庭可靠”。两个人像钳子一样,一头防止走后门,一头把关政治立场。秉德听得直点头,三天后主动跟那位所长说明暂不考虑私事。 许多人疑惑,为什么周恩来对年轻人婚恋如此上心?答案就在那顿昆明午饭里。他深知志向如果偏差半寸,未来会差出千里。因此他更懂得,情感不能脱离信仰与责任,否则伤人也误己。张若名与他曾是同路人,却在十字路口分开;若非当年那场分手,或许新时代的中国不会有“周总理与邓大姐”这对传奇伴侣。 值得一提的是,周恩来对旧情并无丝毫回避。1955年之后,他又托人给张若名寄了几本北京新出版的学术书,扉页依旧落款“伍豪”。邓颖超知道后并未吃醋,只调侃他“学者气太重”。她深知丈夫的分寸:感情已成往事,但朋友仍是朋友,革命年代的交情经得起时间考验。 后来,西花厅墙上终于多了一张合影。1959年国庆十周年,北京邀请部分在昆明工作的学者参加观礼,张若名也在其中。检阅车经过长安街那天,周恩来与她远远挥手;晚上招待晚宴,邓颖超拉着若名并肩而坐,摄影师捕捉到三个革命同伴会心一笑的瞬间。底片洗出来时,邓颖超满意地点头:“总算补了那年的缺憾。” 至此,1955年的小插曲画上了句点。周恩来与张若名的缘分止于青春,却未停于友情;邓颖超一句“怎么不合张影”,听似玩笑,背后却是对彼此信任的笃定。也正因为这种坦荡,新中国政坛才有了难得的清澈人情:公私两清,往事如风,情义长存。

用户11xxx17

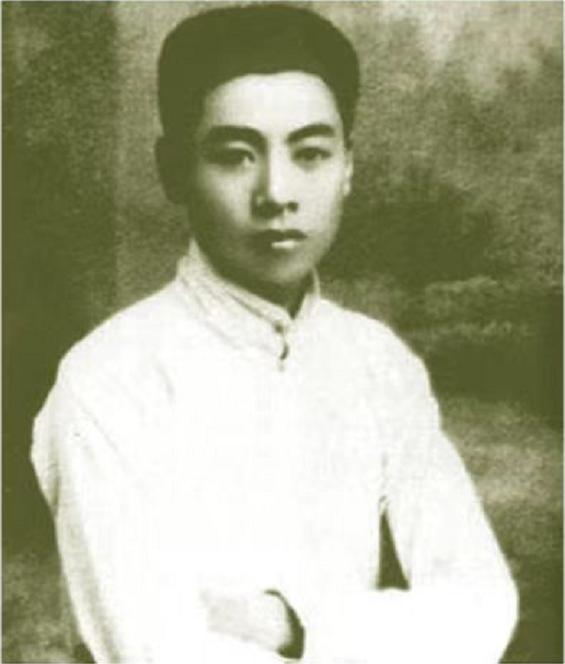

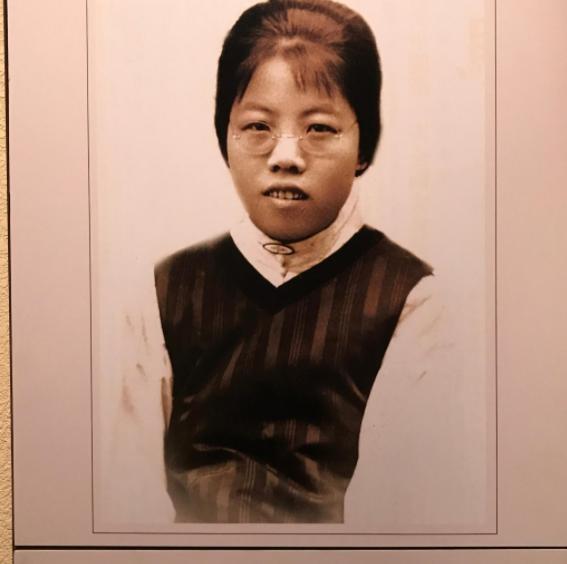

亚文优秀、赵勇优秀、籽萱优秀、宇姗优秀,新一届的中国女排每一个人都是最棒的