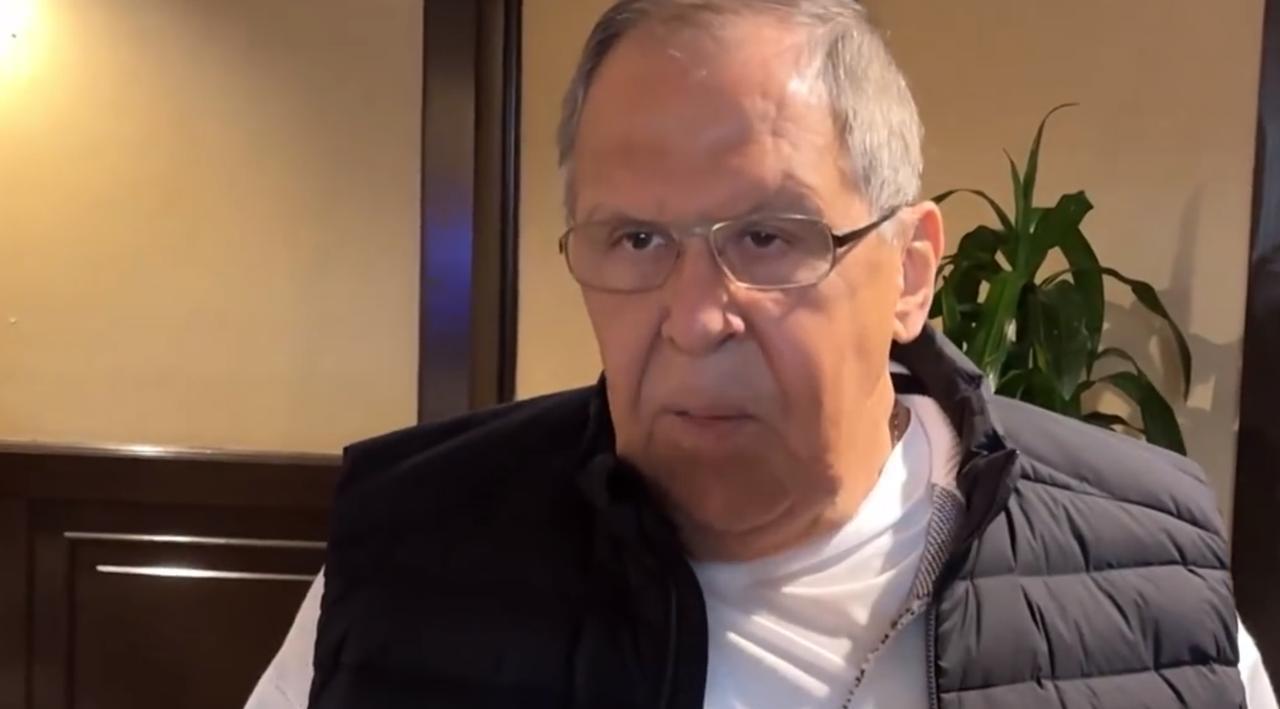

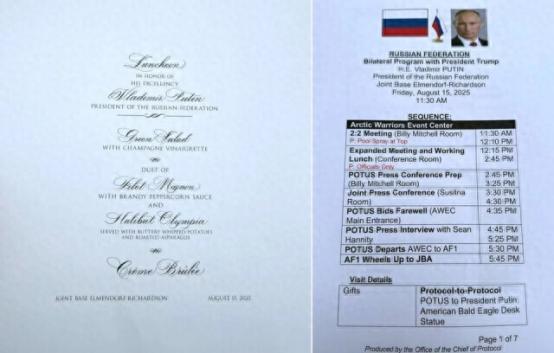

他为何获人民的爱戴。普京在这次美国谈判登机回国时,侧身后退一步,让列队等候他的空乘人员先上。这个温馨的动作,倾刻在俄罗斯刷屏。一个领袖,对待普通国民的态度,胜似无数细说普京为何获人民拥护爱戴的理由。 2024年12月,普京结束在美国的闭门谈判后,身着深灰色大衣,走向停在阿拉斯加艾尔门多夫空军基地的IL-96专机。 当他迈上舷梯的一刻,身后几名空乘人员准备排队登机。就在所有镜头以为他会率先登机之时,他侧身、略退一步,右手轻轻挥了个“请”的手势,让空乘先上。 没有言语,也无官方摄影师刻意引导,这个动作在社交平台迅速传播开来。 72小时内,正常人就该这样成为俄罗斯VK和Telegram平台上的热搜关键词,浏览量突破83万。 没有豪言壮语,也不是精心策划的媒体秀,仅凭一个微小动作,普京再次让俄罗斯民众感受到那种既熟悉又独特的“领袖感”。 他不是坐在高高在上的权力金字塔顶端俯瞰众生,而是在冰冷现实中,用肢体语言重新定义“强人”该有的温度。 镜头之外的政治语言,比演讲更有分量。普京的这个动作,与其说是偶然的体贴,不如说是对俄罗斯政治文化的一次精准回应。 在西方领导人登机时,普遍遵循“先导后从”的礼仪程序,安全顾问与高级幕僚先行,领导人最后登机以示权威。而普京的“先人后己”,打破了这一惯例。 这不是第一次他用身体语言传达政治信号。就在同一天,他曾在二战飞行员纪念墓地献花,整个过程长达14分钟,没有发言、没有背景音乐、只有风声和静默。 正是这种“去表演化”的表现,反而增强了事件的真实感与传播力。俄罗斯人信的,不是话术,而是行动。 在俄罗斯这个拥有复杂历史记忆的国家,民众对政治语言的免疫力极强。苏联时期的繁复仪式、冗长讲话和“领导人永远正确”的宣传,让几代人对“说得好”不再动心。 他们更看重的是,“你怎么做”。全俄舆情研究中心在2024年发布的一份调查中指出,有62%的俄罗斯民众认为“日常行为细节比演讲更重要”。这与俄罗斯人的民族性格密不可分。 他们信奉的是“冷静中的热情”“强大中的质朴”。普京的这一动作,恰好击中了这种心理结构。 更有意思的是,这个动作所在的机场场景,本身具有高度的象征意义。艾尔门多夫基地,冷战时期曾是美军部署核轰炸机的核心据点。 普京在这里完成献花,并在这里登机回国,本身就是一次历史叙事的回合。而他在这样一个“对手主场”所展现出的平和与从容,不仅是对内的信号,更是对外的姿态。 非语言的政治传播,远比宣言更深刻。在政治传播学中,有一个专门的领域叫“非语言符号传播”——即通过手势、表情、服饰、站位等符号结构传递政治意图。 普京的这次礼让,就属于典型的“非语言权力表达”。他没有喊口号,却在行为中完成了对政治秩序的再定义。 他的动作消解了等级感,释放出对职业劳动的尊重。尤其是对那几名年纪在26岁至41岁之间的空乘人员而言,这一瞬间,他们不仅是服务者,更是国家叙事中的一部分。 在俄罗斯,基建和航空系统的劳动力年龄集中在39岁上下,而这部分人群正是目前互联网传播的主力军。他们不仅见证了动作,更是亲历者,这种身份感的共鸣,使得传播天然具有感染力。 不仅是俄罗斯,普京的这一行为在全球社交平台也引发了热议。 这不是“表演”,而是精准控制到分钟的政治剧场。值得注意的是,这一系列行为并非完全随机。普京此行从墓地献花到登机全过程,仅用时73分钟。 这期间没有接受采访、没有临时安排,甚至没有媒体提问。流程精准到分钟,既确保了媒体素材的完整性,又避免了过度包装。 这也是普京式“去表演化”的另一种“表演”——在拒绝刻意的同时,完成战略性的形象塑造。 与西方领导人热衷社交媒体运营、依赖团队打造“亲民人设”不同,普京更倾向于用“反人设”方式赢得人心。 他不主动设置议程,却让议程自发形成。这种“让传播走在前面”的政治智慧,已经成为俄罗斯特色政治传播的一部分。 一次动作,照见治国理念。普京的这个简单动作,并不仅仅是一次个人礼貌的体现。它背后隐藏着俄罗斯近年来治理哲学的转向。 自2018年以来,普京推动多个“去特权”改革措施,包括缩减官员的安保编制,限制高级公务人员的特殊待遇。 在多个公开场合,他与交警、保洁等基层劳动者握手、合影,这种“去除等级感”的做法,正是他试图推动的“非等级治理”理念的具象化。 而在西方持续对俄制裁、塑造“孤立俄罗斯”话语的背景下,这样的形象策略更显重要。普京用一个动作回应了所有指责——不是用嘴,而是用脚步、手势、站位,在无声中表达了声音。 普京选择在美国的军用机场上,礼让一位年轻空姐先登机,这种细节,抵得上千篇演讲。 正如一位网民在VK上写道:“他没有要求我们臣服,他只是告诉我们,他也是人。” 这,就是他为何获人民的爱戴。