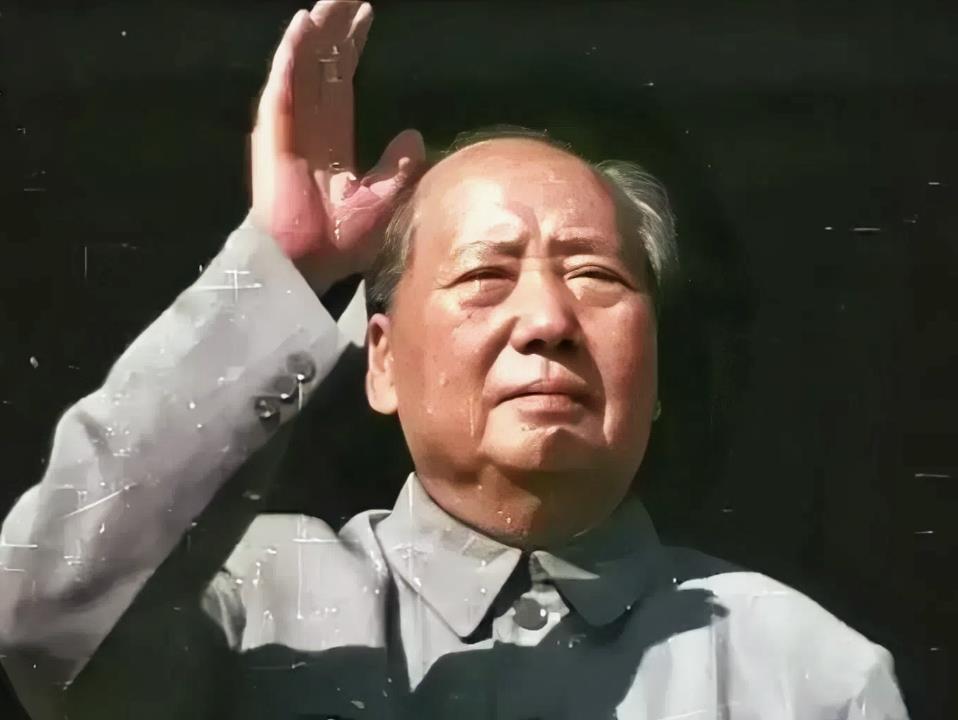

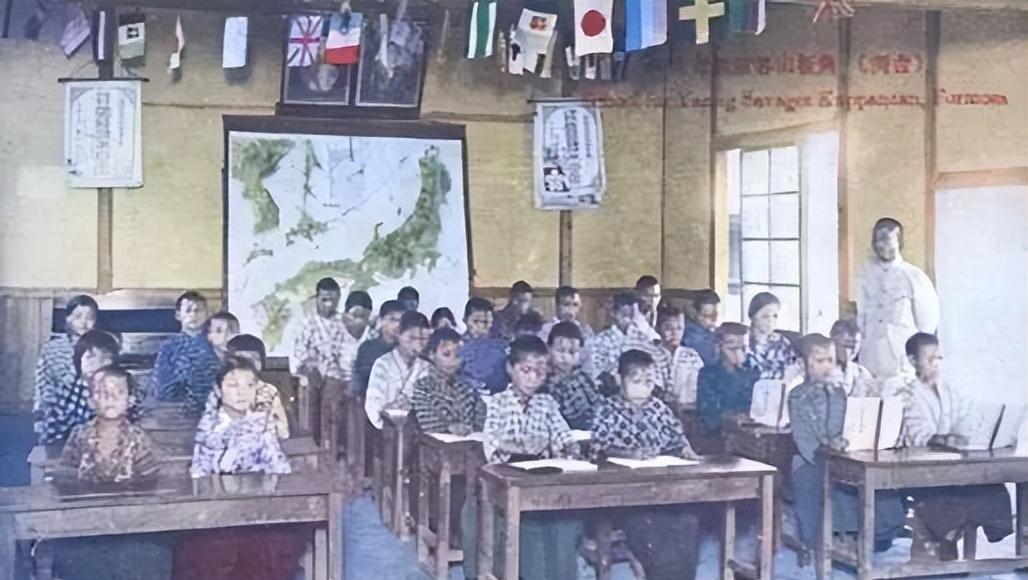

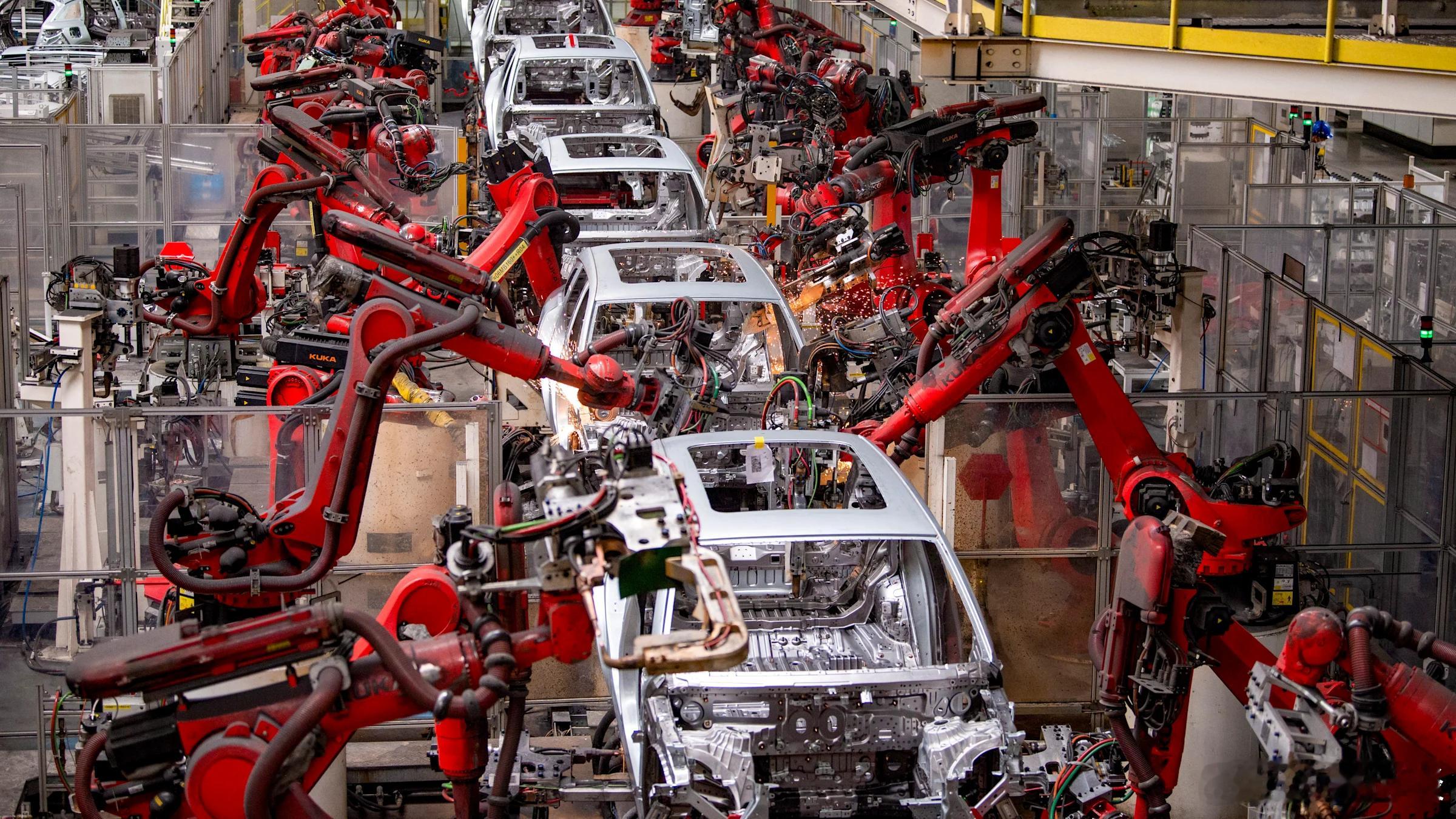

主席说:“我们中国人曾经就有过这么三种病,是传染病。第一种病是恐美病,第二种病是崇美病,第三种病是亲美病。” 这不是一句情绪化的口号,而是一场深刻的文明诊断。 当中国走过百年屈辱、四十年改革、二十年崛起,站在世界舞台中央时,许多人仍没有意识到。 真正制约中国迈向强国之路的,不是外部封锁,不是技术卡脖,而是一种内在的“精神病毒”——恐美、崇美、亲美。这三种病,不流血不发烧,却能让一个民族失去判断、丧失信心、放弃自主。 今天重提这句话,不是为了简单情绪宣泄,而是因为这场“精神战疫”依然没有彻底结束。 最早的一次“感染”,可以追溯到1840年鸦片战争。那场战争不仅打开了国门,更打开了心理防线。 之后的百年里中国签下343份不平等条约,从《南京条约》到《辛丑条约》,每一份都在灌输同一个观念:西方不可战胜。恐惧美国,不只是对武力的惧怕,更是对制度、技术、舆论的本能退缩。 接着到了民国时期,美式文化开始全面渗透。从上海滩的好莱坞电影,到燕京、华中、齐鲁等一批教会大学推行全英文授课,中国的精英教育系统被深度美化。 1949年前,上海上映电影中78%是美片,美国不仅是强国,更成了“文明模板”。崇美病由此生根。 再后来,亲美病开始蔓延成气候。 1951年,“张东荪案”暴露出高层亲美派向美军通风报信的现实;进入改革开放初期,也曾有人鼓吹“造不如买”“市场换技术”,将美国产品、美资资本、美式规则奉为圭臬。 直到如今,一些所谓财经评论仍在贩卖“没有美国,中国寸步难行”的观念。这些“病”,不只是情绪偏差,而是系统性认知障碍。 就在2024年,美国GDP为27万亿美元,中国为18万亿美元。在总量上中国落后,但在制造业、出口、外汇储备、数字经济等关键领域,中国已全面占优。 可偏偏有人还在讲“美国是老大,不可撼动”;还在为美债评级下调感到恐慌,却对中国高铁、5G、北斗、C919的崛起视而不见。 说白了,这是神经系统出了问题:该兴奋的地方没反应,该警觉的地方却过度焦虑。这种精神病态并非无解。中国已经开始系统性治疗。 猛药去疴的第一剂,是军事上的“破胆疗法”。1950年长津湖,志愿军在零下40℃的极寒中歼灭美陆战一师1800人,彻底打碎“美国陆军不可战胜”的神话。 1953年金城战役,歼敌5.3万人,迫使美国签署停战协议。这是用鲜血打出的自信,是“钢少气多”的中国式胜利。第二剂药,是技术上的“固本培元”。 两弹一星工程在苏联撤援后依然成功,2024年华为麒麟芯片7纳米工艺良率追平台积电,彻底击碎“国产造不如买”的神话。芯片不再是美国独霸的命门,而是中国自主能力的试金石。 第三剂,是制度上的“免疫重构”。2025年,中国国产电影票房占比达到89%,好莱坞在华影响力急剧萎缩;新课标将“四大发明”与“新四大发明”并列,构建属于中国的科技史叙事。 教育系统中“唯留洋是才俊”的旧观念正在被打破,2024年中国留学生归国率突破85%,年轻人越来越多地选择“用脚投票”。 经济结构也在发生深层调整。2025年中俄贸易中,85%的结算已转为人民币,SWIFT不再是唯一通道;研发投入占GDP比重达2.8%,逼近美国水平。 这是“创新造血”的新引擎,是从“输入依赖”到“内循环主导”的结构性疗愈。技术反制也不再是空话。 中国对镓、锗等关键稀土出口实施动态管制,仅用353吨磁材出口量,就精准切断F-35战斗机核心部件供应。所谓“稀土反射弧”,已成为对美制裁最具杀伤力的反制机制。 中国今天的工业体系已覆盖联合国认定的全部41个门类,5G基站密度为美国的4倍,全球6G标准专利占比38%;空间站每90天产出科研成果已超国际空间站全年。 技术代谢速度正在成为中国现代化体系的另一个标志。这些数据,不是喊口号,而是打针吃药的疗效指标。 出院的标准是什么?是中国人能不能走出“恐美、崇美、亲美”的精神桎梏。 2025年的青年“国潮”消费占比高达72%,他们穿着汉服、用着华为、追着国产剧;中国对美制裁的反制率达到100%,该封就封、该制就制。 金砖扩容至45国,经济总量首次超过G7;中国高校科研成果转化周期缩短至23个月,领先美国的31个月。 这些,是一个文明真正“成年”的体征。不是靠口号,而是靠硬实力、强免疫、快反射。 主席这句话,是一次清醒剂,也是一次体检报告。三种病,确实曾经流行,但不是无法治愈。今天的中国,已经在打一场没有硝烟的精神战争。 不是为了讨好谁,也不是为了对抗谁,而是为了让中国人,真正地站起来、挺起腰、坚定走。恐美病,崇美病,亲美病,终将成为历史;而真正属于中国的时代,已经在康复中苏醒。