转自:中国宁波网

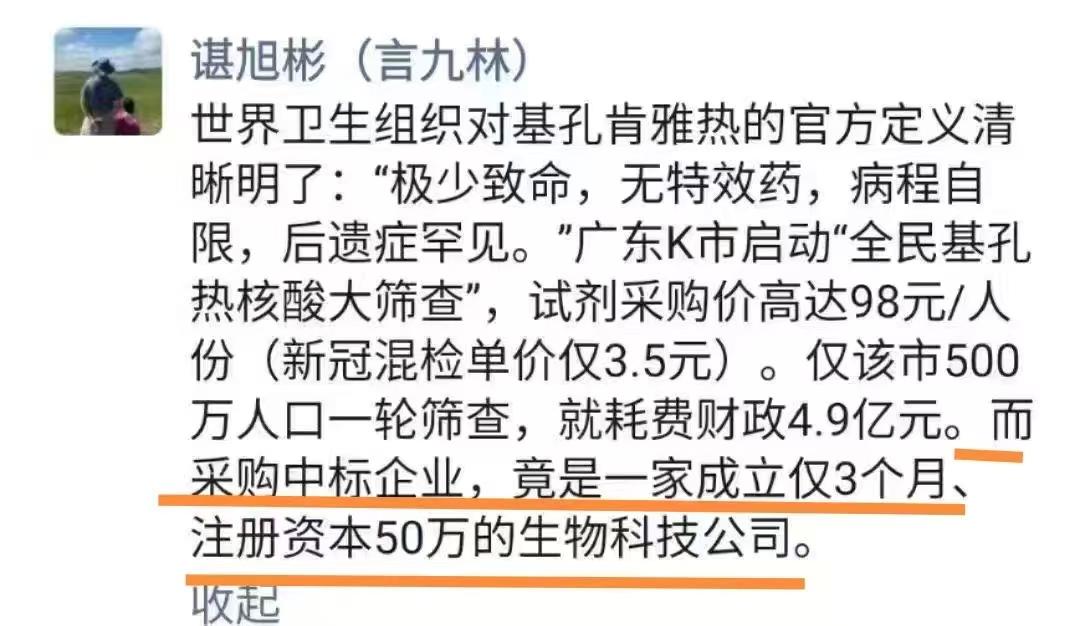

今天是“世界蚊子日”,人类设立这个纪念日不是为了给蚊子“庆生”,而是因为它对人类有着致命威胁。从古老的疟疾、黄热病,到隔几年流行一次的登革热,再到今年正在全球多地扩散的基孔肯雅热,携带多种致病体的蚊子,至今每年能造成数十万人死亡,远超其他动物。

更让人担心的是,看似随手就能被我们拍死的蚊子,实际活得却越来越“滋润”,势力范围正不断向北推进。

例如今年夏天,很多北京居民就感慨蚊子多得拍也拍不完,还有居民还发现,蚊子变得难打了。

相比以往北方常见的“灰蚊子”淡色库蚊飞行时会发出“嗡嗡”声,今年很多人遇到的“花蚊子”体型更小,不仅悄无声息,反应还很敏捷,更讨厌的是它留下的蚊子包更大更痒。

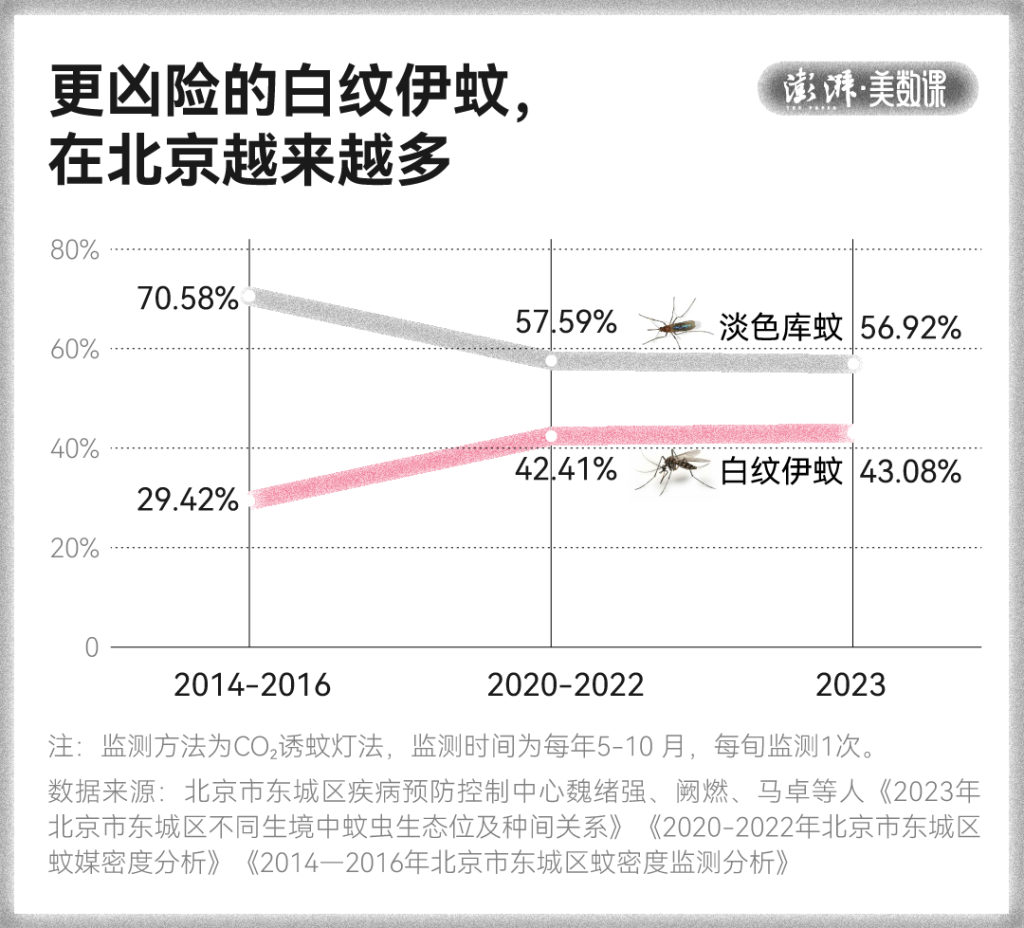

这不是错觉,北京市东城区疾病预防控制中心的魏绪强等人在监测了近十年的蚊虫密度后发现,在东城区的蚊子中,白纹伊蚊的种群构成比例在不断上升——相比2014年时的不到30%,2023年已上升到了43.08%,已有追上北京“土著”淡色库蚊的趋势。

白纹伊蚊就是我们常说的“花蚊子”,因为身上有黑白相间的花纹,且原产于东南亚,所以又被叫亚洲虎蚊。

“花蚊子”种群优势度逐年上升,并不局限于东城。北京市疾病预防控制中心分析了2013到2017年全市的蚊虫密度后得出结论:白纹伊蚊种群密度在北京的居民区和公园绿地等人群密集场所有显著增长。

而白纹伊蚊的增多,也给北京的蚊虫防控增大了难度,因为“花蚊子”真的很毒。

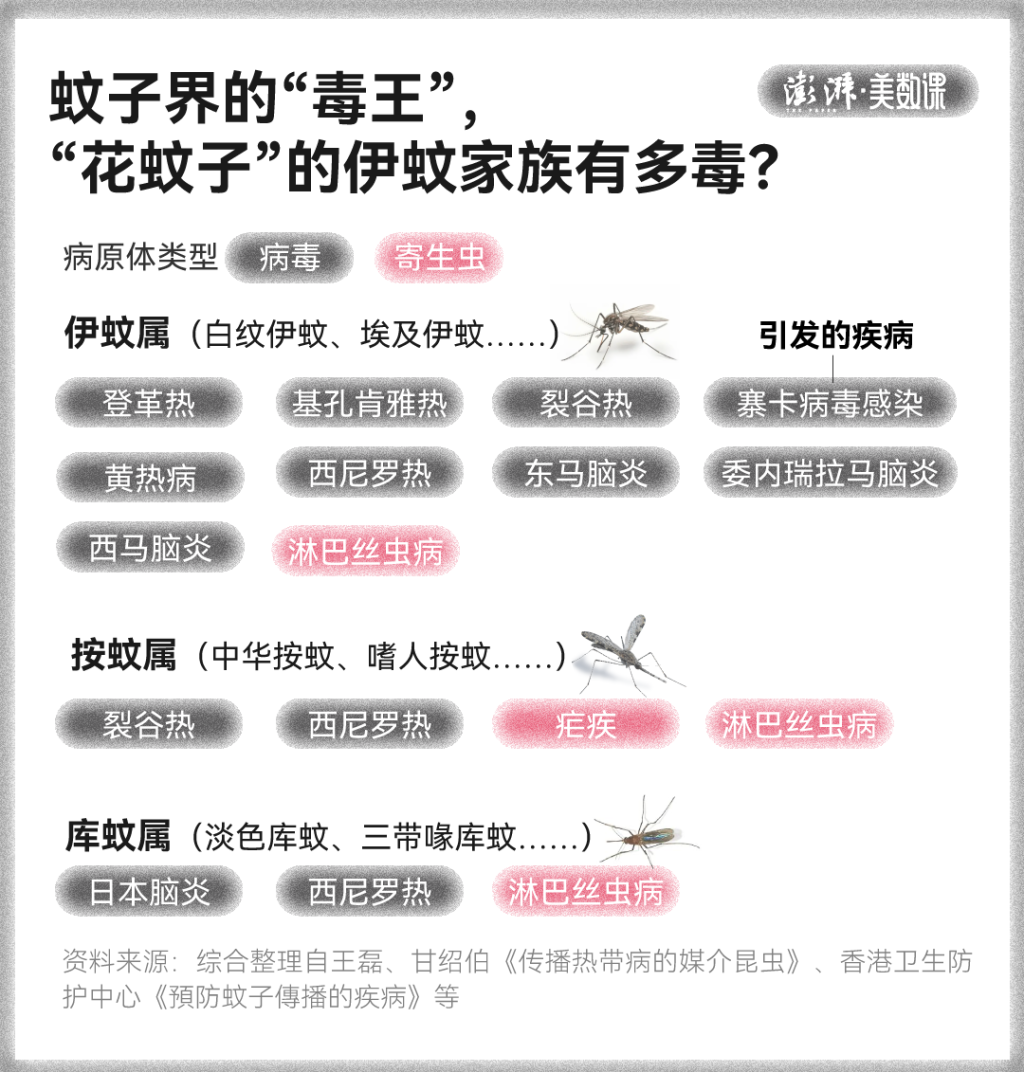

相比淡色库蚊的蚊媒病主要是西尼罗热、日本脑炎等,白纹伊蚊携带的病原体就要多得多:从登革热、黄热病、寨卡病毒感染这样的黄病毒属疾病,到基孔肯雅热、裂谷热这样的甲病毒属疾病,覆盖了出血热、神经系统疾病和发热综合征等多种类型。

根据中国科学院动物研究所从事媒介昆虫与病毒互作研究的郑爱华研究员的介绍,蚊子所携带的病原体能与其自身的免疫系统达成某种平衡,从而让病毒能在蚊子体内高效复制而不影响宿主的生理功能。

例如今年肆虐全球的基孔肯雅病毒在2004年前,并不具备全球暴发的条件,因为只有埃及伊蚊适应它。埃及伊蚊和白纹伊蚊外形类似,都是“花蚊子”,且能携带的病原体更多,但因为只能在热带地区存活,所以基孔肯雅热一度对全球影响有限。

直到2004年,肯尼亚暴发基孔肯雅热疫情后,病毒在法属留尼汪岛发生了基因突变,导致这种病毒的媒介从埃及伊蚊扩大到了活动地区更广的白纹伊蚊,传播范围也从热带扩大到了亚热带和温带地区。

也正是因为白纹伊蚊不仅能携带多种致病体,还比更毒的埃及伊蚊耐寒,所以其活动范围的变化也直接影响着登革热、基孔肯雅热等传染病的流行范围。

而这背后的推手,正是气候变化。

高温能热死蚊子,也成就了蚊子的扩张

北京市东城区疾病预防控制中心的马卓等人在《2020-2022年北京市东城区蚊媒密度分析》中指出:“气候变化是影响蚊虫季节消长情况的主要因素之一,温度和降雨量是其中主要的影响因素”。

温度对蚊子的影响很好理解,绝大多数动物碰上高温天都不想动,要不是为了觅食生存,谁会顶着炎炎夏日出门呢?研究显示,当气温高于35℃时,蚊子的寿命会缩短,繁殖能力也会下降。今年入夏,山东、河南等地持续高温,《郑州日报》报道中就提到,相比去年同期,今年高温天气的蚊子确实少了,不想“动”,不想“生”,也不想“长”了。

但全球气温升高整体对蚊子而言并非噩耗,甚至还算是个喜讯。国家气候中心副主任贾小龙曾表示,气候变化背景下,升温来得早、降温来得晚,这让适宜蚊子生息活跃的日子得以延长。

更恼人的是,气温升高还让蚊子的势力范围扩大了。

中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所的焦泽瑞等人分析了2000年到2019年之间有关白纹伊蚊在国内分布的文献,发现相较2000-2004年,2015-2019年暖温带半湿润地区的白纹伊蚊分布面积占比由20.2%增加到了30.2%,该区域主要包括北京、天津、河北、山东、河南、山西和甘肃等地。

“花蚊子”的扩张速度有多快?以甘肃省为例,2010年时,陇南市才发现该品种,2017年,蚊媒监测就在天水市首次发现了它。7年时间,小小的蚊子向北“挺进”了150公里。这也是目前国内暖温带白纹伊蚊分布的最北边。

而根据山东省寄生虫病防治研究所、山东第一医科大学(山东省医学科学院)教授公茂庆团队在《气候变化与中国的白纹伊蚊风险:当前影响与未来预测》一文中的基于模型预测研究的显示,如果气候变暖持续,白纹伊蚊将向国内高纬度、高海拔地区扩散,到2050年,白纹伊蚊的风险将扩大到国内几乎所有人口稠密地区,风险季节将扩大到4-10月。

除了白纹伊蚊,近年来,更怕冷的埃及伊蚊在云南等地也有北上扩张的趋势。

中国疾病预防控制中心传染病预防控制所媒介生物控制室的刘起勇在2020年的一篇研究中提到,2002年时,埃及伊蚊在云南仅被发现于西南部的瑞丽市,随后一路北上,从芒市到盈江,到2019年,已在云南11个县(市)出现。

而全球温度的升高对伊蚊的影响,还会通过增加降水来间接影响。

中国气象局在《气候变化与极端天气》一文中,引用过政府间气候变化专门委员会(IPCC)的测算,全球气温每升高1℃,日极端降水事件预计会加剧约7%。这是因为大气的温度越高,其中含有的水分就会越多。

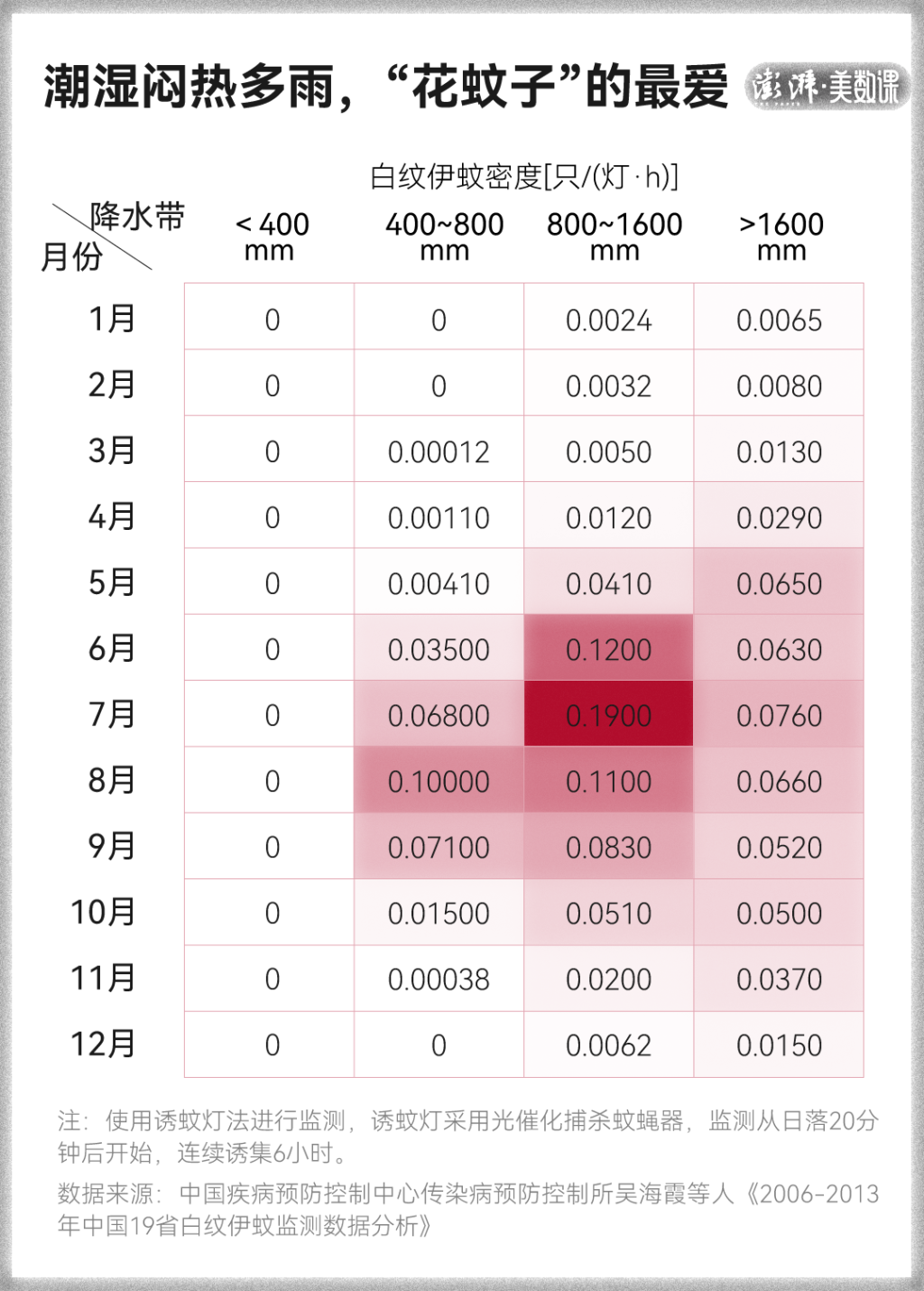

中国疾病预防控制中心传染病预防控制所吴海霞等人基于2006-2013年国内19省的白纹伊蚊监测数据分析后发现,降水带白纹伊蚊密度差异有统计学意义,其中年降水量400~800mm区域的白纹伊蚊密度最高,其后依次是800~1600mm、1600mm以上区域。

之所以降水量不是越多越好,该研究解释说白纹伊蚊有“孳生于小型积水的习性”。

作为典型的容器型蚊种,白纹伊蚊的孳生场所包括家庭容器(水缸、坛子等)、植物容器(树洞、叶腋等)、特殊容器(废旧轮胎、汽油桶等),包括水泥池、水泥槽等也可以。

甚至用来挡雨的电动车棚凹槽处,也可以在雨后成为“花蚊子”的温床,不少北京市民都在这里中过招。一般认为,最少100毫升的水,就可以为白纹伊蚊的幼虫提供生存环境。

这也是为什么会有人说,城市化进程本身也为伊蚊提供了更适宜的生态环境。

而今夏北京频繁的降雨,也让角角落落的积水处增多,给白纹伊蚊带来了便利的繁育场所。监测数据显示,今年7月上旬,北京全市的蚊子成虫密度还较同期下降了43%,但随着后续接连不断的降雨和居高不下的湿度,伊蚊的繁殖和生长速度都得到了加快。

而除了飞得更安静、叮人后更痒,很多北京居民还困惑为什么以往有效的驱蚊方法,现在好像失灵了?

一位生活在北京西城的居民说,“今年明显感觉蚊子不仅多且凶,以前用的驱蚊喷雾,无论是六神还是日本产的那种微毒的,都不管用了,我还想问问,蚊子是不是又进化了?”

这个问题,长期受伊蚊困扰的广东居民最有发言权。

科技在进步,蚊子在进化

尼采说:“杀不死我的,只会让我更强大。”这句话放蚊子身上,十分贴合。

郑爱华说:“在广东特别是在广州,100%的蚊子都出现了抗药性。”原因就是长时间、高强度的使用。目前市面上的驱蚊产品,不管是杀虫剂、蚊香,还是电蚊香片、电热蚊香液,核心物质都是菊酯类农药。

广州是否所有蚊子都有抗药性,这一点还有待调查,但灭蚊、驱蚊产品的高频使用,的确让广州不少地方的蚊子产生了高抗药性。

广州市番禺区疾病预防控制中心疾病预防控制科的廖元海等人,曾在2024年7月对广州市农村白纹伊蚊的抗药性水平进行过评估。他们的调查发现,有报告过登革热疫情的东乡村和穗石村,因为有大规模、多轮次化学杀虫剂灭蚊动作,那里的白纹伊蚊对常用杀虫剂抗药性水平都较高;而没发生过登革热疫情的新海村和东隆村,由于日常极少开展消杀灭蚊,白纹伊蚊对所测杀虫剂抗药性水平均较低。

蚊子的抗药能力进化得有多快?

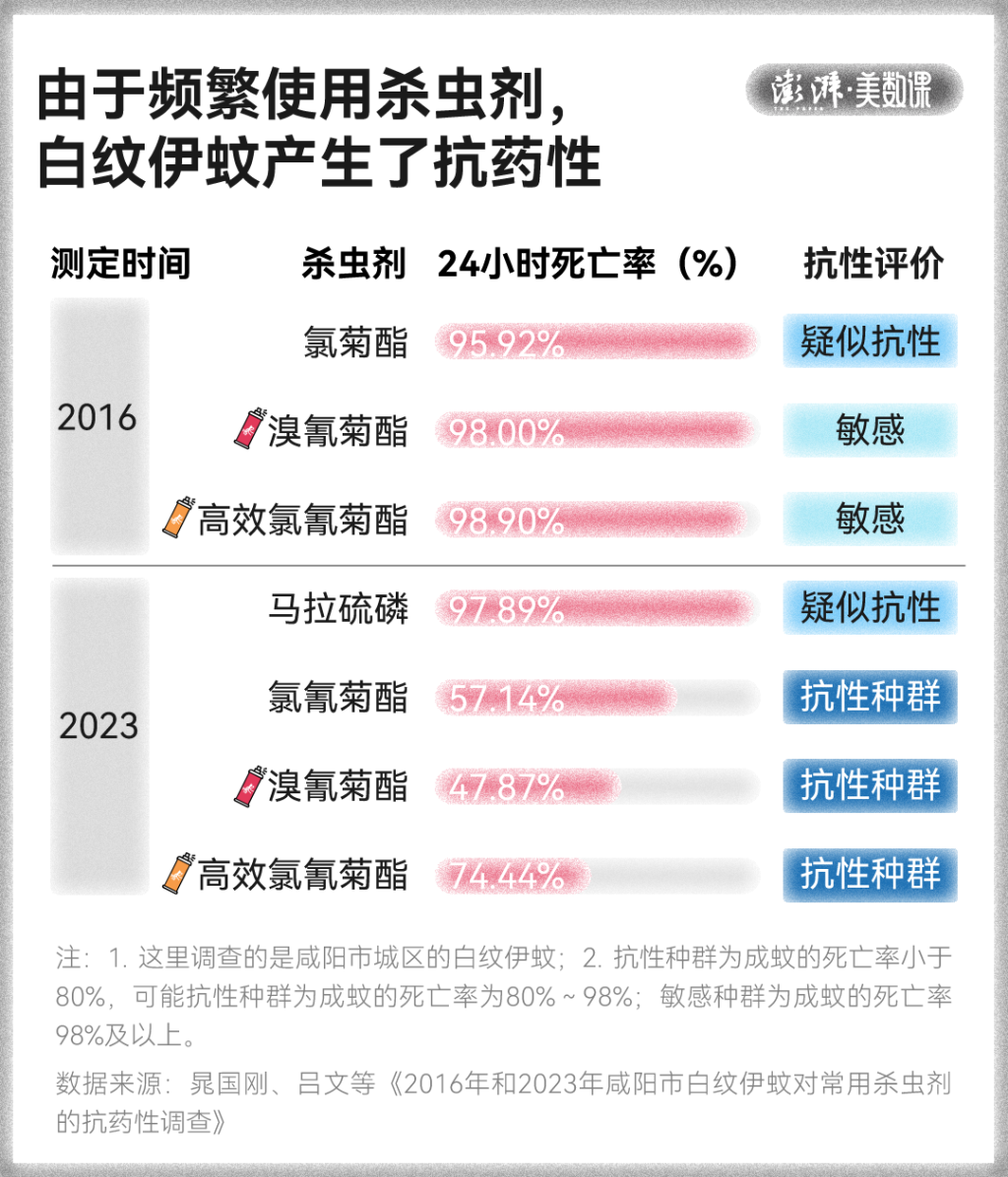

咸阳市疾病预防控制中心曾在2016年和2023年两次调查当地白纹伊蚊对常用杀虫剂的抗药性,相比第一次调查时蚊子对3类菊酯类杀虫剂均呈现低水平抗性,7年后再调查时,蚊子对其中2类杀虫剂已发展为高水平抗性。研究者认为,这种变化主要因为“频繁使用卫生杀虫剂”和“不规范使用杀虫剂”。

针对白纹伊蚊的抗药性问题,不同研究团队均给出了“杀虫剂复配、交替用药和棋盘式用药”的方式来延缓蚊子的抗性形成,和“采取综合防制的理念开展蚊媒防治”,即采用包括环境治理、化学防治和物理防治相结合的手段。

所谓的环境治理,就是指清除蚊虫孳生地的积水,物理防治则是指使用纱门纱窗、蚊帐等方式隔绝蚊子的叮咬。7月24日,部分地区出现基孔肯雅热疫情的广东,发布了《关于“清积水灭蚊虫,共筑健康家园”爱国卫生运动的倡议书》(以下简称《倡议书》),重点提到了要全民参与清积水和全方位做好个人防护。

除此之外,生物防治的手段也在广东此轮基孔肯雅热疫情中被投入使用。

据《羊城晚报》报道,中山大学蚊子工厂从7月31日开始,在佛山一边释放经辐照的绝育雄蚊,让野生雌蚊“绝育”,另一边则是释放经过人工培育的不吸血华丽巨蚊,让其幼虫吞噬白纹伊蚊幼虫,从而“以蚊治蚊”。

人类能做到灭绝蚊子吗?

迄今为止,全世界共记录了3600多种蚊子,但将人血列入自己食谱的蚊种只有6%,绝大部分蚊子都以植物或花蜜为食。

这或许是因为蚊子在地球出现得比人类早太多的缘故。

2024年的时候,中国、黎巴嫩、法国和美国古生物学者在距今约1.3亿年的黎巴嫩琥珀中发现了两枚远古雄性蚊子化石,这是目前已知最古老的蚊子化石。而这一时期,地球的主宰还是恐龙。

距今约1.3亿年前的黎巴嫩琥珀中的蚊子化石。图片

尽管吸人血的蚊子种类不多,但依然给人类社会带来了非常大的伤害。

贾雷德·戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》中就提到,在欧洲对非洲和美洲的殖民扩张中,蚊子所传播的疾病起到了非常关键的作用。查尔斯·曼恩在《历史的碰撞》一书也写道:“疟疾,与另一种蚊媒传染病——黄热病——一起颠覆了整个美洲。在这些疾病到来之前,今天的美国东南部是当时墨西哥人口最稠密的北部区,中美洲和亚马孙河流域的潮湿森林里也居住了数百万人。疟疾和黄热病出现后,这些过去气候舒适的地区变得不再宜居。”

而疟疾,这种以蚊子为媒介传播的疾病,至今每年仍能造成数十万人死亡。

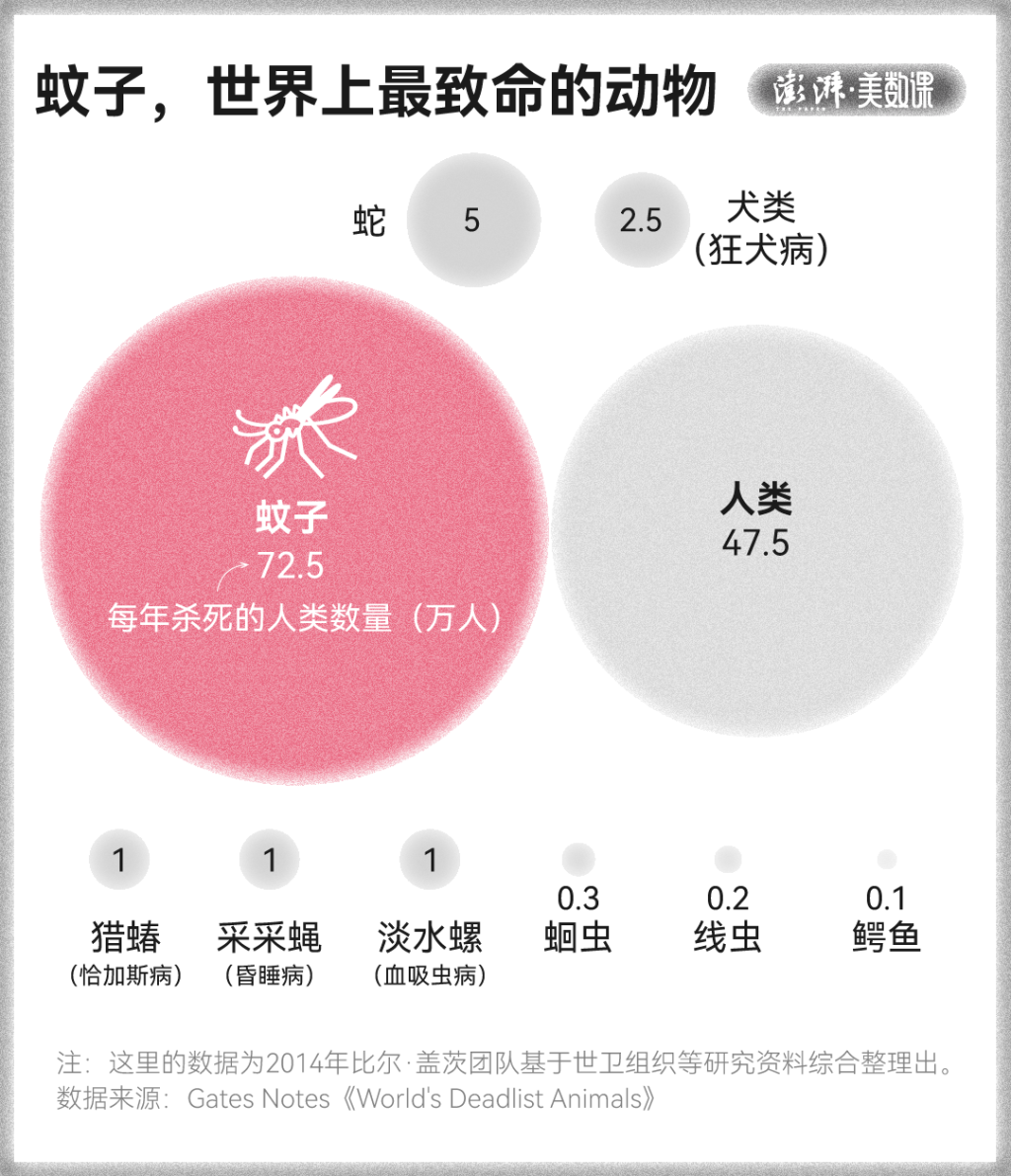

2014年时,比尔·盖茨团队基于世界卫生组织当时发布的疟疾致死人数等数据,整理了《世界上最致命的动物》信息图,蚊子以一年杀死72.5万人位列榜首。

如今10余年过去,根据世界卫生组织在2024年12月发布的数据,疟疾在2023年仍然造成了59.7万人死亡。

从2000年就将消灭疟疾视为使命的比尔·盖茨,动用的技术越来越多:从最开始的用疫苗来预防疾病,到2018年资助Oxitec公司用转基因雄性蚊子来灭蚊,2024年,他又分享了一项名为VectorCam的新技术——通过AI来识别蚊子种类、性别、是否吸食血液等,从而利用其不同的特性来灭蚊。

这些技术能解决蚊子带来的问题吗?比尔·盖茨自己也没底。在介绍AI灭蚊技术时,比尔·盖茨说:“我们面临的最大挑战之一并非科学上的,而是资金和政治上的。”

但即使科学手段理论上可行,实际落地能否顺利,也很不确定。

2021年,美国佛罗里达州开展了一项为期两年的大规模灭蚊计划——当地政府释放了7.5亿只转基因埃及伊蚊,希望通过这种方式减少携带登革热或寨卡病毒的蚊群数量。但尴尬的是,2023年6月,该州出现了4例本土疟疾病例,也是美国20年来首次出现的本土疟疾病例。

郑爱华在接受中国科学院的《科学大院》访谈时提到,通过消灭蚊子来消灭蚊媒疾病是很难的。“消灭一个物种不是那么简单的,它未来的风险是不可控的,也不可预测的。”郑爱华说。

这位媒介昆虫与病毒互作课题组组长举例说,之前西双版纳的蚊子主要是白纹伊蚊,但是近几年来埃及伊蚊已经占据了80%-90%的比例。他担忧,如果现在广东把白纹伊蚊都消灭,埃及伊蚊会有卷土重来的可能,而埃及伊蚊传播登革病毒、寨卡病毒的效率是远高于白纹伊蚊。

如果不能灭绝蚊子,人类能做的是什么?郑爱华说研发疫苗是个有效的手段。我们之所以现在不用担心库蚊传播的日本脑炎,是因为有疫苗,而登革热、基孔肯雅热等蚊媒病暂时缺乏有效的疫苗。除此之外,研究新型灭蚊药物和趋避剂也是工业界和学术界发力的方向。至于个人能做什么?郑爱华和广东的《倡议书》中强调的方向一致——家里多清积水和个人做好防护。

杨柳岸

我们的专家经过艰苦研究,终于培育出耐寒蚊子。

火麒麟

都要登月了,还灭不了一个蚊子

小仙女璐璐 回复 08-23 11:39

专家说,蚊子灭绝了会破坏生态平衡,也会影响到人类的生存[doge]

人是会变的 回复 08-23 10:56

这种言论只能凸显你的无知

老道

花蚊子在我十多岁的时候成都就有了,花蚊子咬人令人感觉有疼痛感又奇痒无比。

用户10xxx92

南方把蚊子都差不多热死了[得瑟]

七月新番战国明月正在新更

“7.5亿只”对上“尴尬”——这写文章水平可真高,简简单单两个字,就令读者对人类发起的努力变成泡影。如此说咱广东发过的一亿多只绝育蚊简直在扯淡。咱们那万千科研工作者全被您这一词尴尬要死。写主,您尴尬不?

山里红

南方太热,只有本地蚊子坚守[呲牙笑]