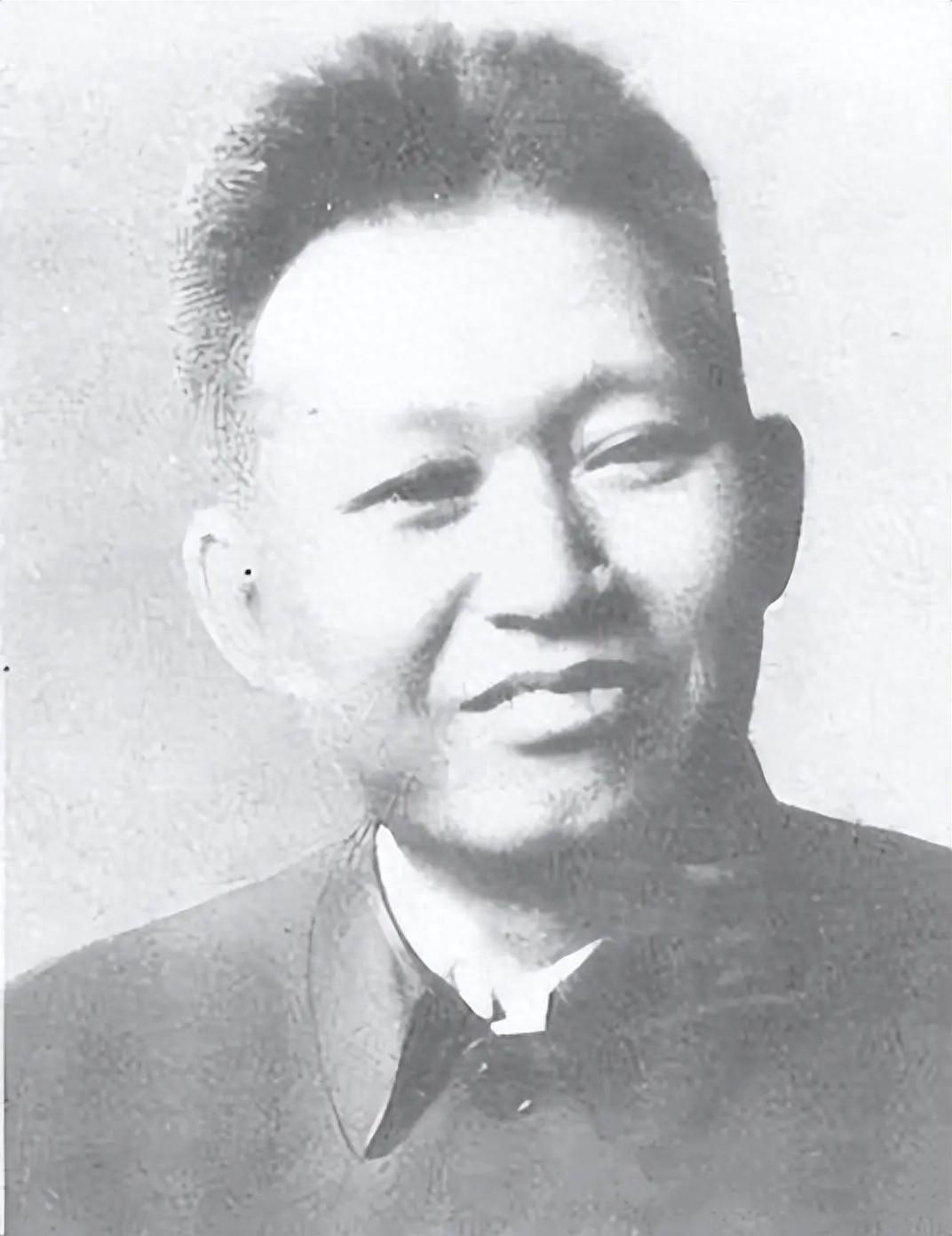

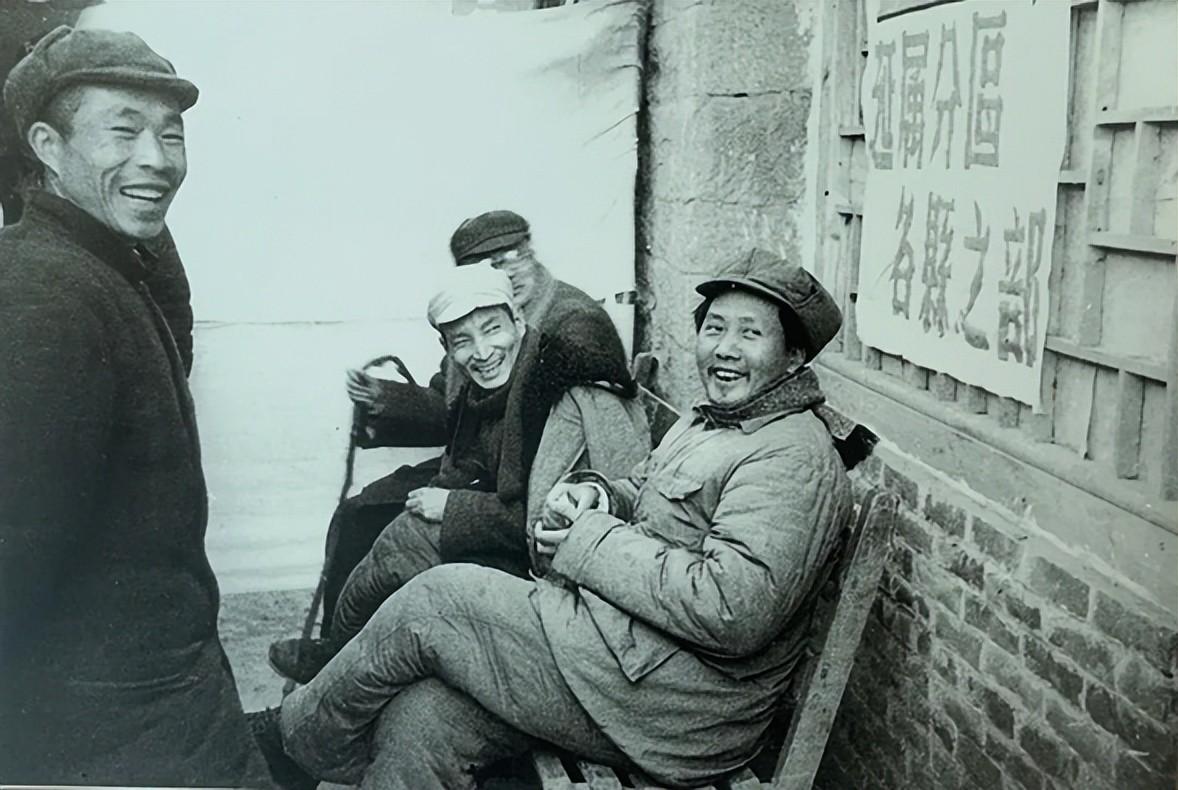

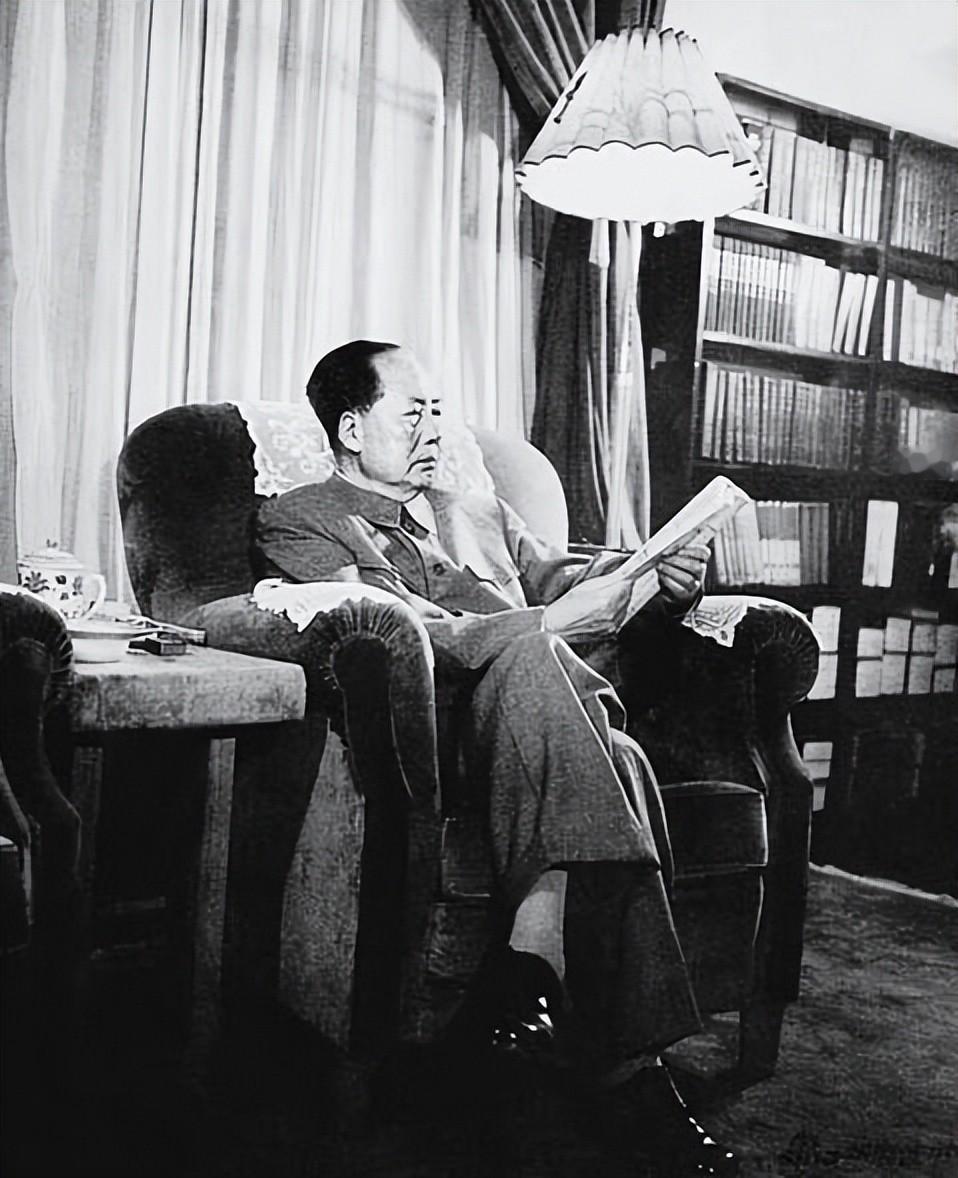

55年凯丰查出患癌,毛主席托人捎话:过去的事就让它过去,向前看 1955年3月2日清晨,北京协和医院传出一份诊断书。医生低声提醒:“情况不妙,恶性肿瘤。”这几个字,很快被顺着电话线送进中南海。毛泽东闻讯后放下手中的文件,请卫士写一张便条,寥寥十几个字:“过去的事就让它过去,一切向前看,好好治病。”简单,却透着浓浓的惦念。 病榻上的凯丰用微弱的声音读完便条,沉默了几秒,眼神里是复杂的温度。二十年前,他曾在遵义会议上激烈指责毛泽东;二十年后,对方却在第一时间送来安慰。命运兜转,历史的弧线就这样在病房里闭合。 凯丰,原名何克全,1906年生于安徽。参与革命时不过二十出头,却以犀利文笔和组织能力闯出名声。1934年长征前夕,他被任命为总供给部政委。那时的他信任“李德—博古”指挥体系,对毛泽东的作战思路不屑一顾。 1935年1月,遵义会议。凯丰站在会场一侧,斩钉截铁反驳毛泽东战略:“都什么年代了,还在翻《孙子兵法》!”话音未落,毛泽东只是慢慢吸烟,问出一句反问孙子兵法首句的问题。凯丰答不上,面色微红,这一幕后来被老红军反复提起。对一个理论干部而言,被当众“堵住”,滋味并不好受。 会后,他的职务被暂时撤销。接下来一个月,张闻天、王稼祥轮流找他长谈。凯丰躺在担架上走雪山时思考过:如果路线错误,稿子写得再好也救不了部队。到达四川懋功,他主动申请在会上作检查。态度诚恳,语言干脆,毛泽东点头示意张闻天重新给他分配工作——主持批判土豪恶霸的群众大会。舞台重新搭起,凯丰用行动证明自己能转向。 抗战全面爆发后,他进入陕甘宁边区,被安排在《解放日报》负责理论版面。王明在政治局鼓吹“一切服从统一战线”时,他第一个站出来反驳。那次争论极其激烈,但也使他与毛泽东之间多了一种基于共同判断的信任。延安整风启动时,毛泽东让他起草文件、起草社论,理由只有一句:“笔头硬,经得起推敲。”事实证明,此人确实熟稔群众语言,文章简短有力,整风会议纪要因此通俗易懂。 1945年春,党的七大筹备。部分代表对凯丰曾经的“反对”耿耿于怀,投票时意外落选中央委员。毛泽东连续三次在主席团发言:“他是有过失,但更有功。”虽然最终结果未变,凯丰却在会场外听到那番话,连夜写检查,态度恳切。七大闭幕后,他只带两口行李赶赴东北,负责宣传战线——任务艰巨,条件艰苦,他几乎是坐着军用卡车颠簸数千里到达沈阳。 一年后,《东北日报》创刊,他写信请毛泽东题写报头。主席在回信中先问报纸定位,又关心一句:“你的身体好些了吗?我咳嗽大半年,总算缓过来。”这类平实问候,比任何组织任命更能打动人心。 新中国成立,凯丰回到北京,任中宣部副部长。胡乔木离京开会时,毛泽东专门批示:“凯丰列席中央会议。”这一纸批示,让他听得到第一手政策口径,也推动中宣部文件迅速下发。工作需要高度集中,日夜连轴转,他却常常半夜胃痛弯腰,仍坚持改稿。1954年底,连续咳血,他被强令住院。一查,癌症。 消息先送到中南海,主席第一反应是叮嘱“全力救治”。可当时医疗条件有限,病情转移速度很快。凯丰身体日益虚弱,却仍把手稿压在枕边。他想把《宣传战线学习资料》增订本再修一修,遗憾没能完成。 3月下旬,病情急转直下。中南海警卫员带来水果和补品,他已无力说话,只示意护士把毛泽东的便条放在胸前。几个小时后,仪器的指针归零,年仅四十九岁的他静静离开。 凯丰去世后,《人民日报》发讣告,悼词写得简短。毛泽东在批示中加了一句:“知错即改,能改就好。”外界或许看不出分量,知情者却明白,这是对当年遵义会议那场风雨的定调,也是对后来无数干部的提醒。 回首凯丰一生,锋利、倔强、善于修正,自我批评几乎伴随全部重要节点。真金不怕火炼,他的转变与成长成就了党内少见的宣传理论大家;而毛泽东那句“向前看”,为这段复杂关系画上句点,也为后来者指明了应对分歧的路径。历史并未把他们的误会做成标本,而是让两条曲折的轨迹最终交汇为信任与惦念。