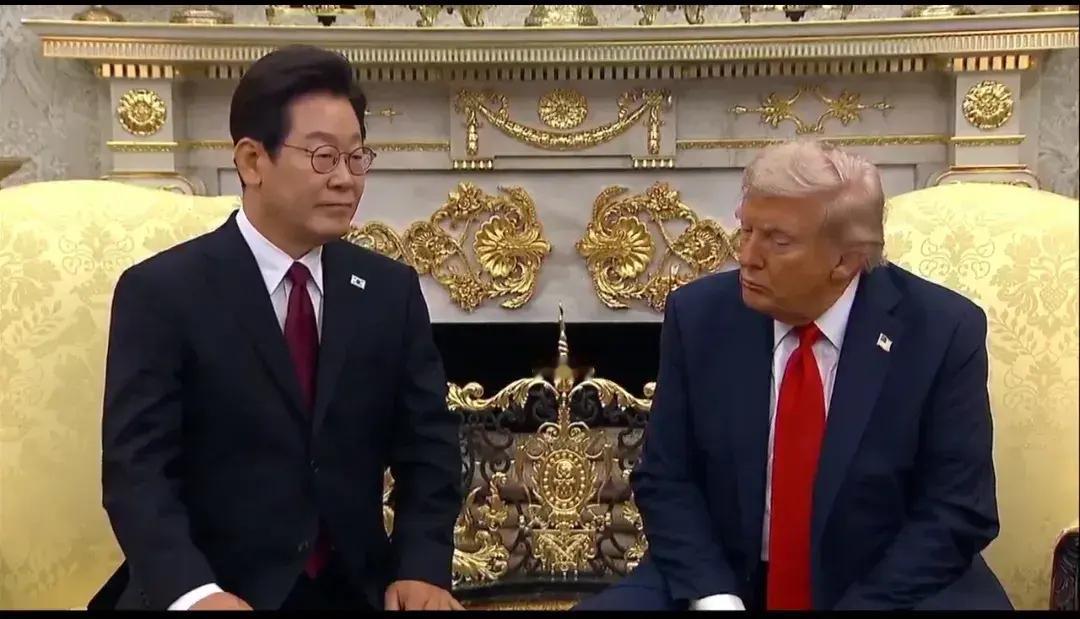

“李在明”访美被矮化,只有白宫副礼宾长和一名韩裔美军上校接机,以至于韩媒一片哗然,韩网友直接破防了! 8月上旬,韩国总统李在明开启就任以来的首次访美之行,结果还没走下飞机,舆论就爆炸了。迎接他的,不是美方高层官员,更不是总统拜登,而是——白宫副礼宾长和一位韩裔美军上校。 这种安排,在外交礼仪上几乎是“最低配置”,在韩国国内引发了震动性的回应。一时间,“羞辱”“嫌弃”成了韩媒热词,韩国网友更是怒火中烧,直言“这不是访问,是朝贡”。 对于一个自诩“全球中等强国”的国家而言,这样的接待规格,不仅是外交上的冷遇,更是一种赤裸裸的象征性羞辱。 回顾2008年,小布什亲自到机场迎接时任总统李明博的场景,再对比李在明此行的冷清接机,不禁令人感叹:美国对韩国的“热情”,似乎已降温到了冰点。 更令人玩味的是,美军上校在接机现场向李在明赠送了一枚纪念币。 这类“仪式性物件”原本无可厚非,但当币面图案被曝光后,韩媒炸了:这是驻韩美军专属纪念章,象征的是“美军对韩长期驻扎的正当性”,而不是对访客的尊重。 这哪是欢迎,分明是在提醒——你只是一位“盟友中的从属者”。机场的冷遇还只是开始。李在明此访不仅未被安排入住历届领导人常驻的布莱尔宫,而是被“请”进了一家普通商业酒店。 要知道,这一安排通常只会出现在有腐败争议的边缘政要身上。更令人错愕的是,副礼宾长在握手时竟然戴着墨镜,违反了基本外交礼仪。所有细节拧在一起,构成了一场精心编排的“矮化仪式”。 这种羞辱式接待,在韩国社会引发了深层次的心理震荡。根据Realmeter最新发布的民调数据,李在明的支持率从63.3%骤降至51.1%,下滑达12.2%。 62%的韩国民众表示“不看好”此次访美成果。在野党更是痛批此行为“卖国行径”——李政府承诺对美3500亿美元投资,换来的却是关税减免的“止血药”。 这哪里是外交谈判,更像是“赔款换平安”。韩国媒体连续三天头版头条聚焦这一事件,《韩民族日报》直接用了“国格受辱”四个大字,《中央日报》则分析称“美韩关系正从联盟走向依附”。 在社交平台上,相关词条搜索量在Naver一天之内突破420万次,网友直言:“这是国耻现场直播。”可见,这已不仅仅是一场外交风波,更是一次民族心理的集体裂痕撕裂。 那么,美国为何要在此刻对韩国如此冷处理?原因并不复杂,却极具战略意味。首先,是对“外交惯例”的惩戒。 李在明此次访美之前,先绕道访问日本,与自民党前防卫大臣石破茂密谈了整整一小时,内容直指“对美依赖需做战略调整”。这一举动显然引发了美国情报系统的高度警惕。 对美而言,韩国这个“前线桥头堡”若有独立倾向,必须立刻敲打。其次,此举是为后续谈判蓄势造压。 美方正在重提军费分摊议题,要求韩国将对驻韩美军的军费负担提升至GDP的5%,这几乎是韩国目前自主国防预算的三倍。 此外,美国还试图推动“驻韩美军战略灵活性”——也就是说,让美军从驻防变成随时可调拨的作战资产。通过羞辱性接待制造心理落差,是一种典型的前置压迫手段。 更深层的,是美国对单极霸权秩序的再宣示。此次李在明与拜登的会谈,不仅延迟安排,还被全程公开直播30分钟。 这种“透明羞辱”的做法,曾在泽连斯基首次访美时被使用,美方通过公开指责和强硬表态,夺走对话的主动权。芯片问题也在会上被强硬提出:要三星交出15%股权,作为换取补贴的条件。 这不是合作,而是控制。面对美方的“羞辱外交”,韩国政府也试图展开有限的对冲操作。8月15日,韩国特使团低调访华,由前国会议长朴炳锡率队,并携卢泰愚之子递交李在明亲笔信。 尽管此行规格有所“降级”,但象征意义不减。更值得注意的是,今年“中韩建交纪念日”当日,韩国驻华大使禹元植罕见参加了中国九三阅兵纪念活动。 外交行为艺术背后,是韩国在中美之间试图寻找新的平衡点。然而,这种对冲能否奏效?恐怕不容乐观。韩国在经济主权上的让渡已近“系统性”层级。 李在明政府已承诺购买超过1000亿美元的美国液化天然气,彻底摧毁进口能源多元化战略。 而原本享受零关税的韩系汽车,也即将面临15%的美方征税政策,现代与起亚在北美市场份额预计将萎缩18%。这些都不是短期外交可以挽回的结构性问题。 在更大的地缘棋局中,韩国正逐步陷入“代理人困境”。 它既要承担“安全保护费”——驻韩美军开支远超本国防务预算,又要接受“产业链绑架”——三星54%的芯片产能被迫迁往美国,导致技术空心化风险激增。 在这种背景下,韩国所谓的“自主外交”越来越像是一种奢望。而对中国而言,这是一个战略窗口期。在半导体材料方面,中国对韩出口一旦实行管制,可直接瘫痪其39%的晶圆厂产能。 在文化领域,松动限韩令、扩大KPOP在华演出配额,也将成为软性施压与拉拢的双重杠杆。