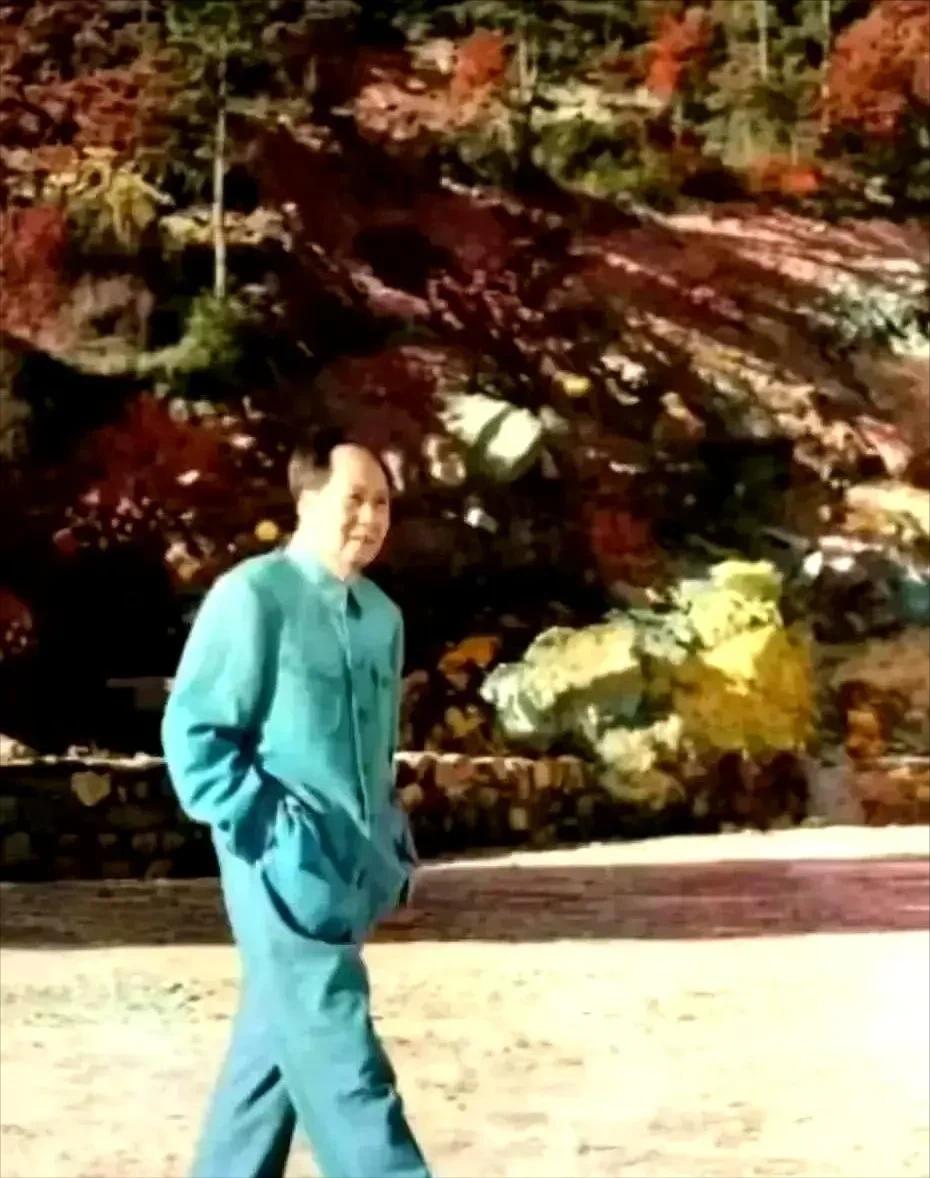

我特喜欢毛主席的这张照片,手插裤兜里,走路带风,威风凛凛。看书看得贼多,肚子里有墨水,书读多了气质自然好,啃书本,不但让主席聪明绝顶,还显出了个人的特别魅力。走过长征,让主席走路稳当,脚印实打实,他老人家走得飞快,很多年轻人都得跑着才能跟上。 1965年夏天,东湖之畔,一张照片悄然流传开来:毛泽东双手插兜,步履轻快,身型挺直,西风猎猎中自带气场。 这张照片并不是偶然的快门定格,而是在当时错综复杂的国际国内局势背景下,一幅极具象征意义的政治图像。 它之所以引发广泛关注,并非只是“走路带风”的姿态,更是因为其中所凝聚的,那股从知识中来、从实践中来、从历史深处来、却又直指现实的精神力量。 1965年,世界正处于剧烈震荡中。美国加紧对越南的全面军事介入,越战进入全面升级阶段,战火逼近中国南疆;苏联则在意识形态与地缘政治上对中国不断施压,中苏分裂已成定局。 在这样的国际背景下,毛泽东选择出现在武汉东湖,选择在镜头前以一种几近漫不经心的姿态出现,是巧合吗? 恰恰相反,那是深思熟虑过的国家形象管理,是中国在风雨飘摇中的一次“非语言宣言”。在中国传统的政治语境中,领袖的每一个动作都有其深远含义。 手插裤兜,这在西方文化中常被视为休闲、随性,而在中国,却意味着一种不拘礼法而又自信从容的姿态。 毛泽东的这个动作,打破了传统权威的“端坐”模式,构建出一种既接地气又具有现代政治魅力的领导形象。这种身体语言,其实正是毛泽东政治美学的一部分。 它不以僵硬的仪式感取信于人,而以真实的身体存在传递一种“走在人民前头”的革命姿态。这种“走在前头”并非空洞口号,而是身体力行的历史实录。 1935年长征途中,时年41岁的毛泽东以超出平均13岁年龄差的体能,完成了约1.3万里的中央红军长征,全程翻雪山、过草地,步步皆危险,寸寸是意志。 在地理极限面前,他不仅没有被“年龄”所困,反而成了“速度”的象征。据当年随行干部回忆:“主席走得飞快,很多年轻人都得跑着才能跟上。” 这不是夸张,而是一种真实的生理与精神并进的革命力量。对比今天社会对“领导力”的理解,似乎更多倾向于“管理学术语”“战略模型”。 但毛泽东的领导力源头,却是在湖南省立图书馆的阅读记录中,在《伦理学原理》上密密麻麻十万字的批注中,在《湖南农民运动考察报告》的田野调查中。 他的知识结构是跨学科的,既读《资本论》,也研《孙子兵法》,既看历史,又写诗词。更重要的是,他将知识转化为实践。不是“读书人做学问”,而是“读书人做革命”。 当我们再看那张照片,走路带风不仅是视觉冲击,更是一种从书中走来、从山河走来、从人民中走来的气质积淀。他的脚印,不仅踩在湿地与石板上,更踩进了中国历史的进程中。 不是“伟人加冕”,而是“脚印打实”。这一点,连西方媒体也不得不承认。1972年,尼克松访华前,斯诺在《毛泽东印象》中写道:“他像一位老兵,也像一位学者,像一个农民,也像一位将军。” 而在中国革命的文化编码中,“身体”从不是私人之物,而是革命的工具。毛泽东亲自游长江17次,最冷一次水温18℃,那年他已73岁。他不是为表演健康,而是在用行动回应质疑、安抚民心。 延安时期,他带头开荒种地,不是“以身作则”四字的干巴口号,而是真正下地干活、记录亩产。这种“身体政治”,是一种从泥土里长出的政治合法性。 今天,我们重新审视这张东湖照片,不是为了怀旧或树碑立传,而是要在当下这个价值多元、认知复杂的时代里,找回那种“从知识中来,从实践中去”的领导者标准。 不是靠包装,不是靠话术,而是靠真实、靠底气、靠能在风中行走的力量。读得多、走得稳、想得深、干得实。这些词汇拼在一起,几乎可以构成对毛泽东形象的完整注解。 也正因如此,他的照片,即便是在今天的社交平台上,也依然能引发刷屏。不是因为“怀旧”,而是因为“信服”。他的手插口袋,不是玩世不恭,而是“心中有丘壑,面上若无事”。 他的快步如风,不是姿态,而是“风从脚下生”。这张照片里没有“摆拍”的痕迹,却是一场跨越世纪的视觉叙事。它告诉我们:一个真正的领导者,不是看他说了什么,而是看他走过了什么。 毛主席走过了长征,走过了书山,走过了风暴,也走进了人民的心里。他不是神话,但他的确是时代最锋利的注脚。

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)