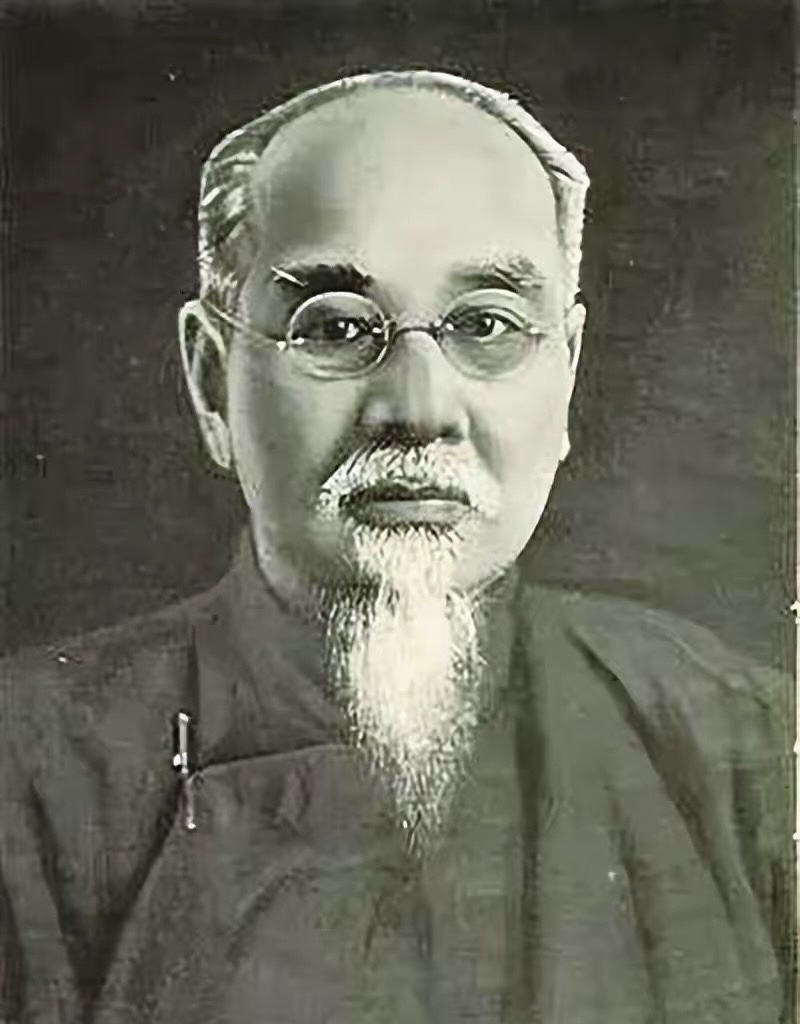

[月亮]浙江一尼姑还俗后,嫁给了比自己大22岁的富商。婚后第二年,她生下了一个儿子,就是历史上赫赫有名的老蒋。 信源:百度百科——王采玉 1883年的青灯和古庙让她沉淀,坚韧,遵从内心……王采玉在家乡附近的金竹庵修行时她想透了很多很多。此次修行的她是想在佛法中寻求内心平静与暂避尘世纷扰,于是在金竹庵的日子里,王采玉曾过着异常宁静的生活,甚至萌生了终老于此的念头……但殊不知她还有未完的使命。 王采玉,一个名字不常出现在历史舞台中央的女性,却以其独特的母性光辉,深刻影响了中国近代一位关键人物的命运。她的生命轨迹与时代变迁紧密相连,是那个动荡年代里女性力量的缩影。是什么让她曾经无望到去寺庙中修行,又是什么让她一步一步走出伤痛,一个人撑起家里的一片天呢? 王采玉生于1863年,早年生活在浙江奉化葛竹村。她的父亲王有则学识渊博,且具商业眼光。王有则通过土地经营,曾在19世纪的灾害中开垦荒地,积累了家族财富。王采玉曾出身优渥,受到上层文化的熏陶。但好景不长王采玉十八九岁时,父亲王有则突然离世,家庭经济支柱随之倒塌,富裕的生活就这样没了。 虽然王采玉家中还有两个兄弟,但其中一人沉溺赌博,另一人患有严重精神疾病。父亲遗留的财产很快被挥霍殆尽,王家彻底走向衰败……年仅18岁的王采玉为维持生计,承担起田间劳作和家务重担,这样贫困生活磨砺了她的聪慧,也塑就了她坚韧不拔的性格。 不久后,王采玉在母亲安排下,嫁给邻村农民竺某,虽然家境还行但性格略显急躁。婚后竺某常对王采玉抱怨,王采玉默默忍受。虽然王采玉怀孕后,竺某对她的态度有所转变,但不料数月后,孩子不幸夭折。同年,竺某也因乡里时疫离世。儿子与丈夫的接连离世,使王采玉遭受双重打击。乡邻开始以“克夫克子”的流言中伤她,巨大的舆论压力与孤独痛苦迫使她返回娘家。 于是就有了开头在庙中修行的一幕。 但在三年后,在深得蒋肇聪信任堂兄王贤东认为她是蒋家继室的理想人选。虽然蒋肇聪比王采玉大了22岁,但他是当地有名盐商,不仅精明能干,还学识渊博。他被称为“埠头黄鳝”,寓意其经商技艺高超且性格豪爽。于是王贤东将王采玉引荐给蒋肇聪,二人初次见面便情投意合。最后王采玉在母亲苦劝与堂兄撮合下嫁给了蒋肇聪。 婚后的王采玉不仅帮忙把盐铺生意打理得井井有条,还悉心照料前妻的子女,夫妻二人感情深厚。1887年秋,王采玉生下儿子蒋瑞元,即后来的蒋介石。蒋家祖父蒋斯千对这个孙子格外看重,坚信他是家族“贵子”。 不久后蒋肇聪又因时疫去世,32岁的王采玉再次陷入丧夫困境。蒋肇聪的继子蒋锡侯在分家时强占大部分财产。王采玉仅分得三间房屋与少量土地,并面临族人排挤。面对生活重压,她没有退缩,将所有希望寄托在年仅8岁的蒋介石身上。 她将蒋介石送至当地名士姚宗元在宗祠设的学塾读书。她盼望姚宗元能管束住儿子的顽劣,对蒋介石的教育期望严格。当蒋介石决心东渡日本留学,家中经济已捉襟见肘。王采玉毅然典当所有值钱首饰,为儿子凑齐学费。她无条件支持儿子赴日本东京清华学校深造。在日本,蒋介石接触并接受了“反清”的先进理念。蒋介石归国后,进入保定全国陆军学堂深造,并加入同盟会。亲戚们因此逐渐疏远蒋介石及其家人。 王采玉对儿子极为支持,坚信优秀男子应胸怀壮志。革命早期,蒋介石生活不易,时常返回故乡寻求庇护。母亲王采玉始终给予他慰藉,毫无怨言,并不遗余力筹集资金支持他的革命事业。她的信任与鼓励,成为蒋介石早期艰难岁月中不可或缺的精神支柱。但在1921年6月14日,58岁的王采玉因心脏病在家中去世,未能亲眼目睹儿子取得的最高政治成就。 当时已崭露头角的蒋介石,为母亲举办了隆重葬礼。他邀请孙中山为墓碑题字,召集众多官员前来吊唁,在家乡溪口修建了规模不小的墓地。其实蒋介石对于未能孝顺父母,心中始终怀有深深的愧疚。他日记记载,每逢母亲忌日,他坚持不吃肉、不生闷气、不沾女色,以此自我惩罚和警示,他每年都会前往母亲陵墓祭奠,表达深切怀念和孝顺。 有网友感慨王采玉一生与命运较劲的坚韧,虽然她未在历史舞台直接发声,却以母亲的坚韧与远见为儿子搭建了成长阶梯。