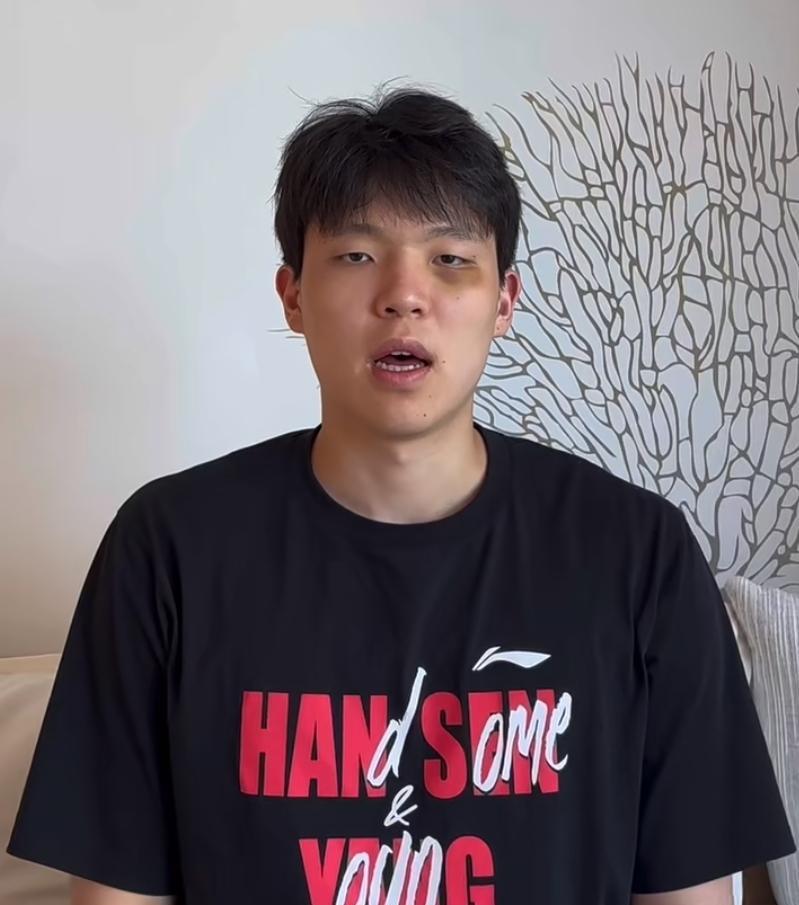

杨瀚森身边的翻译,其实是他搭建给NBA世界的第一座桥梁,而非一根拐杖。 当刘禹铖将杨瀚森青岛味十足的“下次踢走翻译”巧妙转译为“我会用英语传递中国球员的幽默”时,这个毕业于中国海洋大学的翻译,早已超越了语言传声筒的角色。他既是战术板上同步画线的“助教”,也是更衣室里化解文化尴尬的“润滑剂”。我们津津乐道于这些幽默的“神翻译”,比如把“这战术太简单”包装成“我相信队友能执行更高阶配合”,但这背后折射出的,是一个中国球员闯美路上最真实、也最关键的一环:如何融入。这比他在训练营里多投进几个三分球重要得多。 姚明当年靠着过人的情商和幽默感单枪匹马杀出一条血路,易建联则用沉默构筑了一道无形的墙。现在,杨瀚森选择了第三条路,他让翻译成为自己的“脚手架”,一边攀爬,一边学习自己建造。放弃亚洲杯留在波特兰的决定曾引发争议,但当看到他在健身房跟读《NBA术语300句》,用蹩脚的英文和队友争论挡拆时,这种魄力就有了答案。他不是要永远依赖翻译,而是要把翻译变成自己的一部分,最终扔掉它。这种主动挣脱“语言自卑”枷锁的姿态,比任何横幅和赞誉都更有力量。 语言从来不是篮球的障碍,但它决定了你能在这条路上走多远。