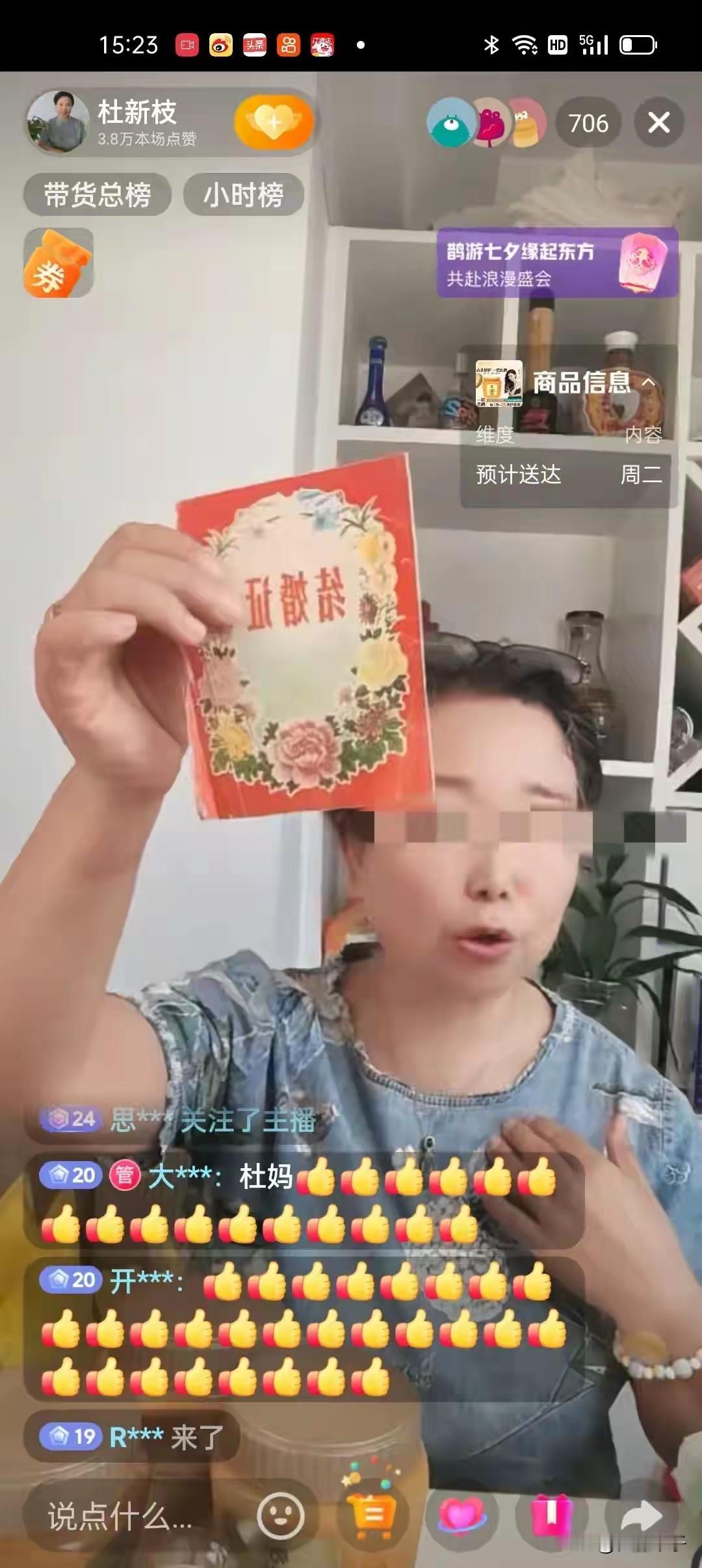

[微风]高志凯这回真被骂狠了。他在抖音直播卖米面粮油,弹幕里有人骂得很难听。说他丢学者脸面,甚至用脏话攻击他。他倒是没翻脸,穿着西装录了段视频,说带货是想把学术研究落到生活里,顺便养活团队。 镜头前的高志凯,西装笔挺,背景是书架和绿植,说话不疾不徐。他说学术研究不能只停留在纸上,得让老百姓看得见摸得着。 米面粮油是家家户户的刚需,他选这些商品,就是想做个桥梁。弹幕里那些刺耳的话,他没提,只说团队需要运转,研究需要经费。 这番话像块软布,轻轻擦去了直播间的火药味,却擦不掉人们心里的问号:一个耶鲁大学博士,国际燃气联盟主席,怎么就蹲在直播间吆喝起五常大米了? 时间往前推几十年,高志凯的人生剧本完全是另一个写法。江苏太仓一个普通家庭里,十五岁的少年跳级考上苏州大学,成了邻里口中的天才。后来他成了邓小平的翻译,站在历史镜头的边缘,记录着大时代的转折。 基辛格一封推荐信把他送进耶鲁法学院,西装革履穿梭在纽黑文的校园里,谁能想到几十年后,他会穿着同样的西装,在抖音直播间里举着一袋面粉,跟网友讨论筋道不筋道? 学术圈里的高志凯是另一种模样。全球化智库的办公室里,他侃侃而谈国际能源安全;国际论坛上,他用流利的英语把西方记者问得哑口无言,网友叫他"舌战群儒"。 有人翻出他谈台湾问题的视频,他提出"西安事变2.0"的设想,语惊四座。这些高光时刻和直播间里的烟火气,像两条平行线,突然在他身上交汇了。 争议声中,有人翻出他的履历表。欧美同学会常务理事、中国能源安全研究所所长、国际组织主席……头衔一长串,金光闪闪。 可直播间里,他得记住面粉的保质期,得算清楚满减优惠,得跟弹幕互动。有人骂他掉价,有人却觉得这学者接地气。 骂声最凶的时候,他没关评论区,也没删留言,照常开播,照常介绍东北大米的口感。这种沉默的坚持,比任何辩解都更有力。 视频里他说养活团队,轻描淡写一句话,背后可能是研究院的经费压力。智库研究不像商业项目能快速变现,国际能源议题的调研需要持续投入。 直播带货的收益,或许真的能支撑几个年轻研究员的工资。那些骂他"不务正业"的人,未必知道学术机构运营的艰难。西装革履的学者蹲在仓库里验货,画面确实违和,但违和里藏着一种务实的生存智慧。 风波渐渐平息,直播间里开始出现不同的声音。有人留言说"教授推荐的大米确实香",有人问"下次能不能带点橄榄油"。高志凯还是那身西装,说话还是不疾不徐,只是介绍商品时多了几分熟练。 他没再提学术落地的事,但每次开播,书架上的绿植都格外鲜亮,像是在默默见证这场学者与市井的奇妙碰撞。 国际论坛的聚光灯和直播间的手机屏幕,在高志凯身上找到了奇妙的平衡点。骂他的人觉得他跌份,可他镜头前的从容,分明是个见过大场面的人。 那些弹幕里的脏话,大概比不上当年西方记者的尖锐提问;直播间里的讨价还价,可能还没国际能源谈判复杂。他穿着同样的西装,在不同的战场上,用同样的方式应对着——不躲不闪,兵来将挡。 仓库里的面粉堆得整整齐齐,书架上的论文码得一丝不苟。高志凯在两个世界间穿梭,像踩着平衡木的杂技演员。有人笑他学者变主播,他却把直播间变成了另一个讲台。 米面粮油的价格标签旁,仿佛浮动着能源安全的曲线图;五常大米的香气里,好像藏着国际政治的余韵。这场骂战终究会过去,但那个西装革履卖面粉的身影,已经成了时代的一道独特风景。