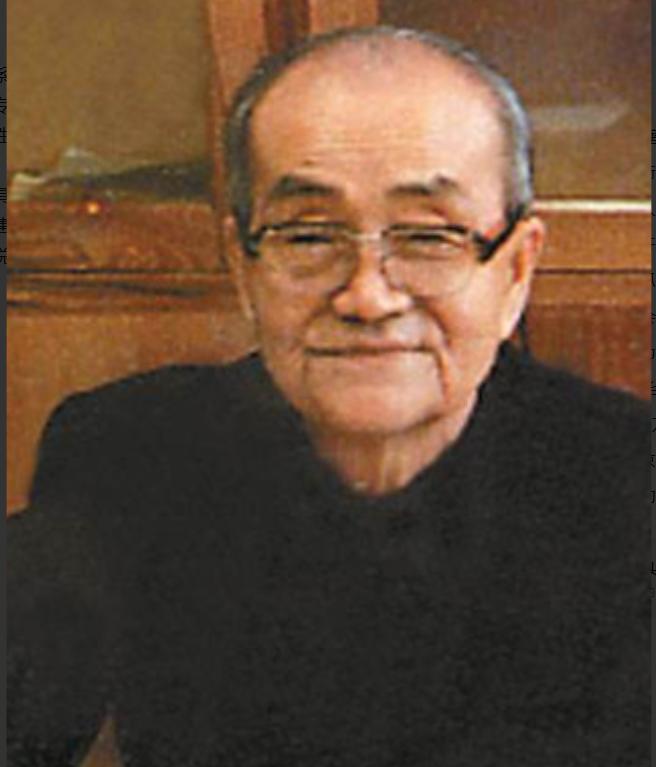

最强三人组;毛泽东、周恩来、朱德。 真要说起来,中国共产党这摊事儿,哪有“幸运”两个字撑得住。 枪响之后,南昌起义那天夜里,热得像一口锅,朱德带的兵少得可怜,几百人,还都上了年纪,那不是军队,是一队想家的人。 他拎着指挥刀,像拎着一根烧火棍,给兵士念1905年,说俄国人是这么撑下来的。 没人听得懂,汗水哗哗地流,枪一响,心就散了。 朱德那时候也没什么“老总”模样,他穿得和士兵一样单薄,没补给,没换洗,走着走着衣服都发馊了。 他是怎么把那几百人捏在一起的,说不上来。 有人说是信念,有人说是威望,我觉得更像是没别的法子。 队伍一旦散了,就连一点当兵的自尊都丢了。 他硬把那群人带上山,饿了啃树皮,打仗时子弹都舍不得打响,全靠眼神互相使劲。 那年秋天,井冈山接着来了另一批人。也是散兵,也是剩下的,带头的那人,一身长衫,腿上裹着绑腿,眼神不安分,总在山里踱。 他叫毛泽东,朱德站在山口盯着他看,看了好久。 他们没握手,第一句话不是问好,而是,“你的人吃得惯南方饭不?”——像一位地主问外来短工。毛没笑,只是抿嘴点头,回了一句,“勉强。” 就是这一前一后,两股像被抛弃了的队伍,突然变成了一个火种。 他们在山上挖洞养猪,清点枪支,种红薯当军粮。 夜里开会,毛总爱点一根烟,盯着炭火不说话,等别人吵得差不多了,他才慢悠悠吐出一句,“还是要下山啊。”朱德沉默,他知道这人野心大,也知道他有点倔。 可偏偏,自己这支队伍,就是服他。 毛说干就干,下山去打县城,回来的时候,朱德的人多了一百号,带回两口粮仓,换了两匹瘦马。朱德笑了笑,没说什么。 晚上收工后,两人坐在山口喝高粱酒,风一吹,月亮升起来,照着那几顶破帐篷,像给孩子盖的棉被。那晚毛说了一句,“我们不会一直在这儿窝着。”朱德点点头,说,“不窝着,就得有人顶在前头。” 他们两个,就是这样相看两不厌地走了几年。 说不上亲密,吵架的时候也吵得厉害。 红四军闹分家,毛要一人说了算,朱德不干,陈毅夹在中间像个说和的媒人,谁都劝不住。 开会的时候,大家都沉着脸,毛写批评朱,朱写批评毛,到最后两人干脆都没当选前委书记。 陈毅稀里糊涂地当了“头”,自己吓了一跳。 那年秋天,风又冷又急。朱德坐在帐篷口削木棍,毛在帐篷里写信。信是给中央的,说要调解,要搞清楚方向。 结果,中央真来了人,是周恩来。 周来的时候,衣服整整齐齐,皮靴擦得发亮,像是刚从戏台子下来的将军。 他跟毛私下谈了一夜,没人知道他们说了什么。有人递水进去,他俩不说话,等人一走,又接着谈。第二天清晨,毛同意了新安排,陈毅退了,朱德也让了步。 没有拍桌,没有吼叫,就这么过去了。 周恩来的厉害,不在嘴上,也不在枪上,是在那种看透人心的分寸上。 他知道什么时候该沉默,什么时候一句话能拴住一支队伍。古田会议之前,是他撑住了场面;遵义会议之后,是他说服了博古,叫毛坐了上来。 他不高调,但一出手,总能敲在关键点上。 有人说他太温和,其实不是。他冷得很。 长征路上,毛写信说想留在苏区。周恩来骑了一夜马去找他,雨下得瓢泼一样,衣服湿得贴在背上。 他敲门进了毛的帐篷,说,“我来接你走。”毛看着他,沉默了半晌,点点头。 没有多余的词,没有解释,就是这一夜,毛走了,党活下来了。 谁都知道,那个雨夜改了命运。 而周恩来,一生做了无数决定,却从不写回忆,从不解释。 他病重时,叶剑英让人拿笔记下他说的每一句话,哪怕是昏迷中的呓语。最后留下的是一张白纸,他把所有话都带走了,像从没来过似的。 他们三人,其实很少真正坐在一起合影。 大多数时候,是各带一摊事,互相牵制着、拽着、顶着。 他们不是一支琴弦上的和弦,而是三块砾石,在水中反复磕打,磨出了棱角,成了骨架。 外人常说中共幸运,幸运有这么沉重吗?哪一个不是在血和泥里熬出来的? 朱德把八百人带上山,毛泽东把理论写进农舍里的灯光下,周恩来一次次劝和、裁断,把破碎的布面缝起来。 他们没多少亲热,连说话都带着分寸,但他们知道一件事:革命不能输,胜利是最大的共识。 那年朱德老了,坐在病房里,窗外下着雨。 他半闭着眼,听到护士在轻声说话。他突然开口问了一句:“现在,还打仗吗?”护士愣住了,谁也没答得上来。他笑了笑,说,“不用打了,好。” 窗外雨没停,老房子的瓦沿一滴一滴往下落,落在石阶上,敲得清脆。 整个屋子安静得出奇。没有人说话。朱德靠在枕上,像在回井冈山。 像那年,月亮挂在山口,毛点着烟,周远远走来,三个人,在山风里,没说话。 就这样了。