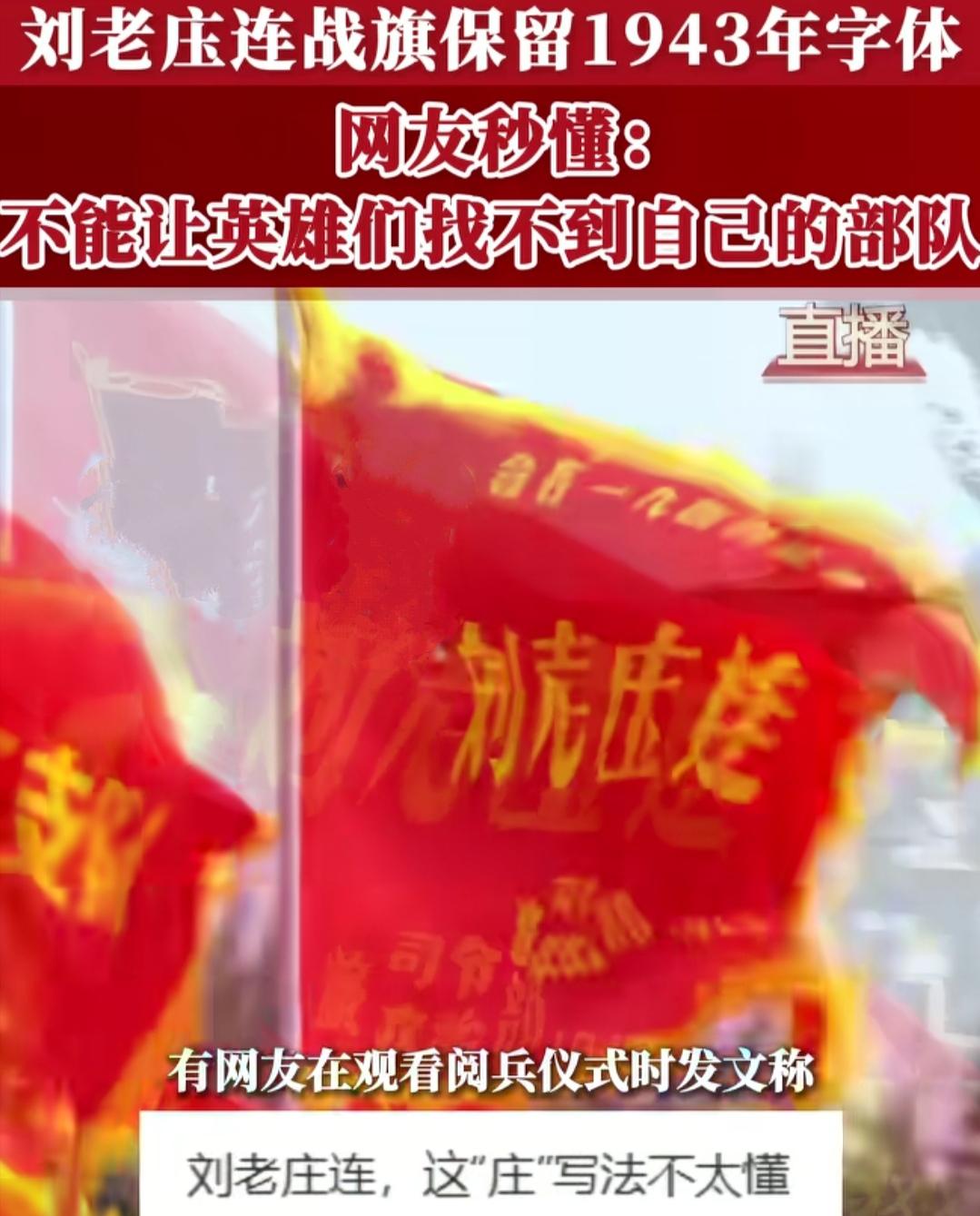

看大阅兵时,有细心的网友发现,刘老庄连的“庄”似乎写错了,怎么多了一点?其实这并不是错字,而是故意这样写的,为的保留了原来1943年的字体,让原部队的英烈们能够找到自己家,告诉他们,祖国和人民没有忘记他们![凝视] 9月3日阅兵式上,有个细节让不少观众疑惑:80面荣誉战旗中,“刘老庄连”的旗帜上“庄”字怎么多了一点,变成了“庒”? 这并非印刷错误,而是刻意保留的历史原貌,这面战旗严格按照1943年原版复刻,那个“庒”字正是当年的标准写法。 “庒”是“庄”的异体字,在抗战时期及更早年代广泛使用,根据《国家通用语言文字法》规定,文物古迹、姓氏中的异体字、手写招牌等特殊情况经批准可以保留使用,这面荣誉战旗就属于这种特殊情况。 异体字在中国汉字发展史上十分常见,比如“峯”和“峰”、“島”和“岛”都曾并行使用。新中国成立后,为统一文字标准,1955年公布《汉字简化方案》,1986年重新发表《简化字总表》,逐步规范了汉字使用。 但在特定场合,异体字承载着不可替代的历史价值,刘老庄八十二烈士纪念馆馆长石明闯解释,保留“庒”字写法,是对那段历史最直接的还原,也是对英烈最大的敬意。 1943年3月,新四军三师七旅十九团四连在江苏淮阴刘老庄阻击日伪军,面对1600多敌人,82名战士毫不退缩,从上午8点激战到下午4点。 这支连队战斗力惊人,连长白思才年仅24岁,16岁参加红军,经历过长征和平型关大捷,指导员李云鹏在战前家书中写道:“待风息波静,凯然而归,全家团圆。”但他们再也没能回家。 战斗异常惨烈,子弹打光后,战士们用刺刀、枪托、铁锹继续搏杀,最后徒手肉搏,无一人投降,日军战后统计自己伤亡200多人,对这支中国军队的顽强表示震惊。 战后,当地82名青年主动参军补入连队,部队重新命名为“刘老庄连”,从此这支英雄连队血脉延续至今,编号从当年的四连变成现在的某装甲旅三营一连。 有趣的是,这面带“庒”字的并非连队日常用旗,而是专门的荣誉旗帜,只在重大仪式中使用。平时训练和执勤时,连队使用的仍是标准字体的“刘老庄连”旗帜。 在江苏淮安的刘老庄八十二烈士陵园,每年都有数万人前来祭扫,阅兵当天,陵园组织了集体观看活动,当“刘老庒连”战旗出现时,现场自发响起热烈掌声。 这种对历史细节的坚持,在军队中并非孤例,很多老部队都保留着特殊的历史标识,比如某些部队的臂章、徽章仍使用传统图案,某些番号保持历史写法。 网友们对这个细节反响热烈,有人说:“这是怕英雄们认不出自己的队伍”,也有人感慨:“一个字的坚持,背后是对历史的敬畏”。 从更深层次看,这反映了我们对待历史的态度,不是简单的怀旧,而是在现代化进程中保持对传统的敬重,让历史在当下焕发新的意义。 82名烈士的平均年龄只有25岁,他们用生命换来了今天的和平,那面特殊的战旗,承载着他们的精神,也见证着这支部队80多年来的传承。 一点之差,连接的是历史与现实,是牺牲与传承,在快速变化的时代里,这样的坚持显得格外珍贵。 你在观看阅兵时注意到过哪些特殊的历史细节?除了“刘老庄连”,你还知道哪些英雄部队有着独特的标识或传统?这些历史元素的保留,你认为在现代社会还有什么意义?欢迎分享你的观察和思考。 信源: 阅兵仪式上,“刘老庒连”旗帜上的“庒”多了一点?——上观新闻