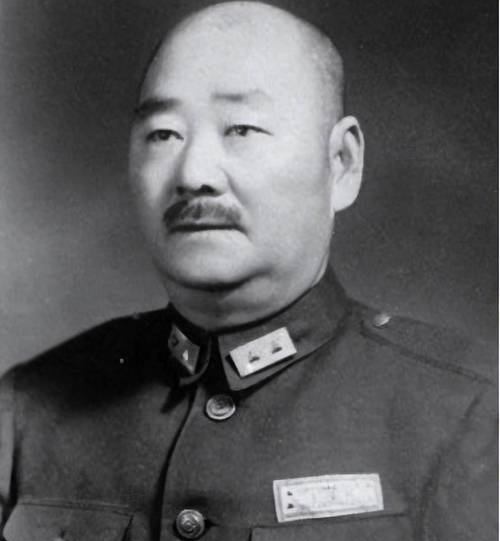

1955年9月钱学森冲破阻力回国时,在香港九龙火车站,一位记者用英语采访他,他说了一句话,令对方吃惊。[无辜笑] 钱学森只回应了一句话:“对不起,我现在要说中国话了。”这句平静却坚定的回答,不只是语言的转换,更是身份的回归。 44岁的钱学森当时已在国际学术界享有盛名,却毅然选择回到一穷二白的祖国,他脱下西装,换上中山装,并立誓此生不再踏足美国。 钱学森的回国路走得并不容易,他曾被美国政府软禁长达五年,经历了种种阻挠与监视。 正是这段痛苦的经历,让他深刻意识到一个道理:个人命运始终与国家强大紧密相连,没有强大的祖国作为后盾,科学工作者即便取得再高的成就,也难逃被制约的命运。 回国后他迅速投入科研一线,他牵头组建中国第一个火箭导弹研究机构,面对几乎从零起步的艰难局面。 那时候没有资料,就靠自己推算;没有设备,就想办法自主研发,他和团队日夜奋战,硬是在一穷二白的基础上干出了名堂。 最终他们成功研制出中国第一枚国产导弹,被人们亲切地称为“争气弹”,他也因此被誉为中国“导弹之父”。 他的回国带动了一大批海外学人的归国潮,他用自己的选择证明了一个道理:科学家可以有国际视野,但不能没有自己的祖国。 科学或许无国界,但科学家永远有自己的根。 钱学森的选择告诉我们,个人价值的实现离不开国家的发展,而他那句“我要说中国话”,也成为中国知识分子自信自强的标志性时刻。 如今我们生活在一个全球化的时代,科技交流更加频繁,但钱学森精神依然有着重要的现实意义。 无论走到哪里,无论取得多大成就,都不能忘记自己的根在哪里。这不是狭隘的民族主义,而是一种责任和担当。 网友们感慨万千: “看到钱老这句话瞬间泪目!‘要说中国话了’——这不只是一句话,这是回归,是底气,更是尊严!” “脱下西装换中山装,发誓不再去美国,这是何等的决心和骨气!老一辈科学家的爱国情怀真的让人敬佩。” “被软禁五年都动摇不了回国的信念,换我可能早就妥协了……钱老是真的硬气!” “他带回来的不只是知识,更是一个时代的希望。没有他,我们的航天导弹事业起步不会那么快。” 如果你在国外拥有顶尖待遇和科研条件,会如何选择? 官方信源:人民网—《钱学森生平与贡献》