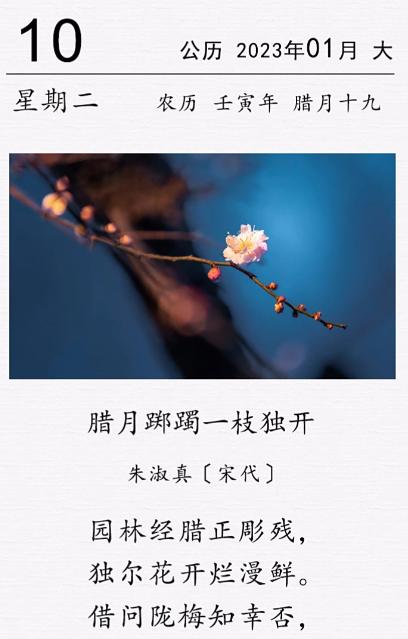

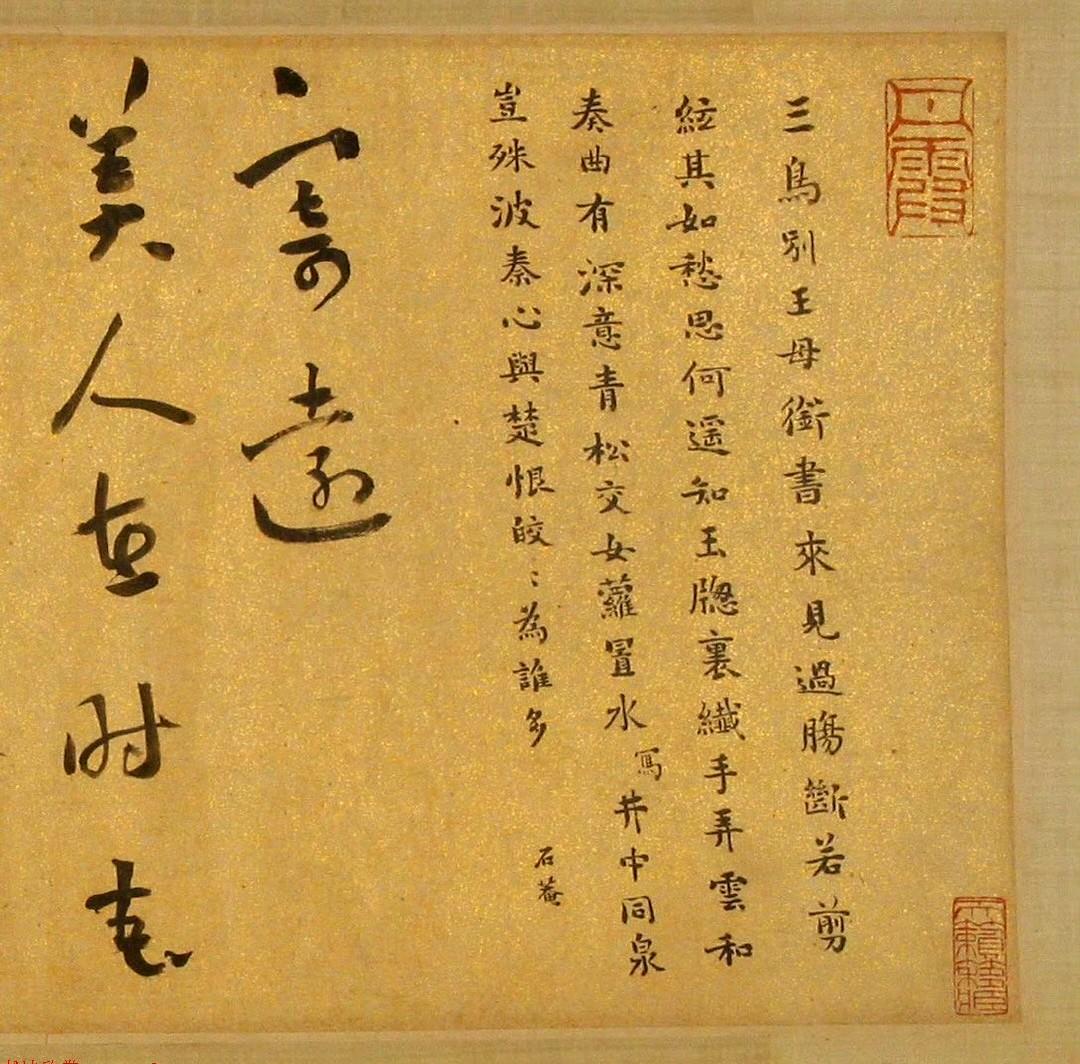

这是宋代女诗人朱淑真的一首咏梅诗。 在南宋那个寒冷的腊月,一首咏梅诗从园林中悄然绽放,它不只描绘了花朵的顽强,还隐藏着女诗人对人生的悄然叹息,这朵独开的腊梅,会不会预示着春天的转机? 朱淑真生活在南宋时期,大概出生在1135年左右,去世约在1180年。她出身官宦家庭,父亲曾在地方任职,家境还算宽裕。从小在浙江钱塘一带长大,那地方水乡风光不错,她接受过不错的家庭教育,读了不少书,还懂点音律和绘画。南宋社会文化氛围浓厚,女性也能接触诗词,她和李清照齐名,都是词坛上的佼佼者。朱淑真婚后日子过得一般,嫁给一个地方小吏,夫妻间想法不太合拍,这让她在作品里常借景物表达点内心的东西。她的诗词多流传在民间,后人整理成《断肠诗集》和《断肠词》,里面咏物诗不少。 这首咏梅诗是她在中年时写的,那时候南宋朝廷在江南立足,文人喜欢用梅花来比喻坚韧的品格。她常在冬日里观察自然,这诗就是从腊梅的景象中得来的灵感。宋代咏梅的传统从前代就有了,但朱淑真加了自己的视角,突出腊梅在寒冬里的独特绽放和延续。她的籍贯有说法是安徽歙县,后来迁到浙江海宁或钱塘,但作品多反映江南的景物。生卒年没确切记录,根据后人序文和《四库全书》推断,是在高宗到孝宗那个时代。她去世后,作品在1182年由魏仲恭整理成集,一直传到现在。 这首诗写的是腊月园林里的景象,经过霜雪,园子一片凋零,只有腊梅独自开放,鲜亮烂漫。诗里说“园林经腊正彫残,独尔花开烂漫鲜”,就是这个意思。腊月是冬天最冷的时候,园林里树木枝叶掉光了,其他花草都败了,只剩腊梅一枝在开。朱淑真用这个来赞叹腊梅的独放,它不怕寒风,带来点温暖。这“独”字点出腊梅的特别,在沉闷的冬天里给人希望。 命运多舛的她,在人生低谷时,看到腊梅就觉得有股力量,能面对前面的难关。只有坚强,才能看到更好的自己。诗的下半部分“借问陇梅知幸否,得陪春卉共时妍”,是在问陇上的梅花觉得幸运吗,能和春天的百花一起开,争奇斗艳。其实不是腊梅幸运,而是百花沾了它的光。腊梅先带来春的消息,不怕雪埋,这种精神是百花缺的。朱淑真赞美腊梅不争艳,就静静融入其中,显示出高洁的品质。这品质也像她自己,在那个时代女性表达有限,她用诗词记录生活,推动宋词更细腻。 全诗积极向上,感情饱满,用园林腊梅写高洁精神,是咏梅诗里的好作品。朱淑真通过腊梅独绽,体现宋代文人追求的坚韧,这在后世影响大。在当代,这种精神能指导大家在困难中保持本色,促进集体和谐。她的作品被辑成集,影响后代诗人咏梅的创作,推动宋词发展。 朱淑真这首咏梅诗,不光是写花,还反映了南宋女性的内心世界。那时代女性地位不高,她用腊梅比喻自强,挺接地气的。想想现在,我们在工作中遇到挫折,也能学学腊梅的精神,不抱怨,坚持下去,就能看到春天。诗里借问陇梅的幸运,其实是说平和心态重要,不争抢,融入集体,才是真智慧。这符合我们中国传统,强调和谐共处。 再看诗的结构,上阕写独开,下阕问幸运,层层递进,有逻辑。朱淑真作品多留存,是唐宋女作家里最多的,她不只写梅,还咏其他景物,都带着生活味。南宋偏安,但文化繁荣,她贡献不少。她的诗词流传,让我们今天还能感受到古人的韧劲。 这诗也提醒大家,冬天虽冷,春总会来。就像国家发展,遇到挑战,坚持中国特色社会主义道路,就能稳步前进。朱淑真用腊梅鼓励自己,我们也能从中汲取力量,推动社会进步。