当其他国家还在为如何拦截导弹而发愁的时候,中国已经开始准备拦截小行星了,而且还是轨道高度高达1000万公里的深空进行“动能碰撞拦截”。这真的是太逆天了,《流浪地球》拍的果然还是太过保守了。

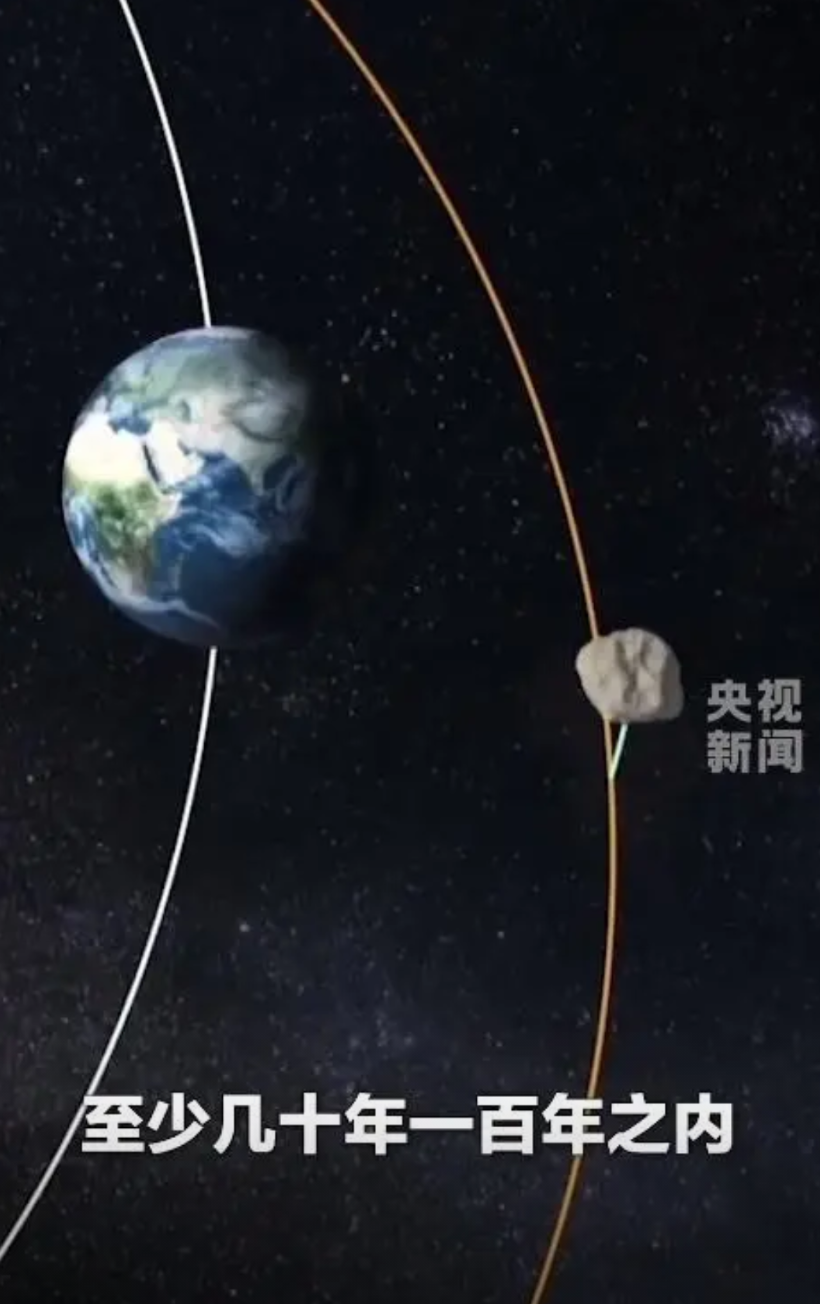

中国深空探测团队在规划一项针对距离地球约一千万公里小行星的动能撞击实验。作为负责人,吴伟仁在会议上说明,这个方案是通过直接撞击来改变小行星的运行路径,确保它在未来十年到百年内不会接近地球。整个操作在高轨道区域进行,用航天器实施碰撞,从而实现轨道偏移。

这项任务的主要难点分成几个方面。首先是超远距离精准制导,因为距离相当于月地距离的二十六倍,指令传播有延迟,即使光速也需要几十秒,所以航天器得靠自主导航系统自己调整轨迹。这需要解决传感器精度、计算算法和推进器控制等多项技术。

第二个难点是动能传递效率,撞击器必须产生足够的力才能把小行星整体推开,如果力道不够,只会造成局部变形,没法改变轨道。那样的话,撞击就白费了。团队得计算撞击速度、角度和材料强度,确保能量有效转移。

第三个是实时监测与评估,需要用摄像设备记录整个撞击过程,并把高清图像传回地面。但从那么远传数据,信号衰减严重,传输延迟大,还得克服噪声干扰。开发压缩技术和天线系统是关键。

除此之外,还有多阶段协同的问题,每个环节得精确匹配,比如观测器先到位采集数据,撞击器随后跟上。发射时间窗口也有限制,错过就得等下一个周期。整体上,这些挑战考验了从设计到执行的全链条能力。

如果这个任务成功,就能为人类第一次实际验证远距离动能防御的有效性。这不光是针对小行星,对导弹或卫星拦截的技术也会有借鉴,以后处理类似威胁会更从容。相比其他国家还在纠结导弹防御,中国直接跳到深空级别,体现了技术积累的厚度。

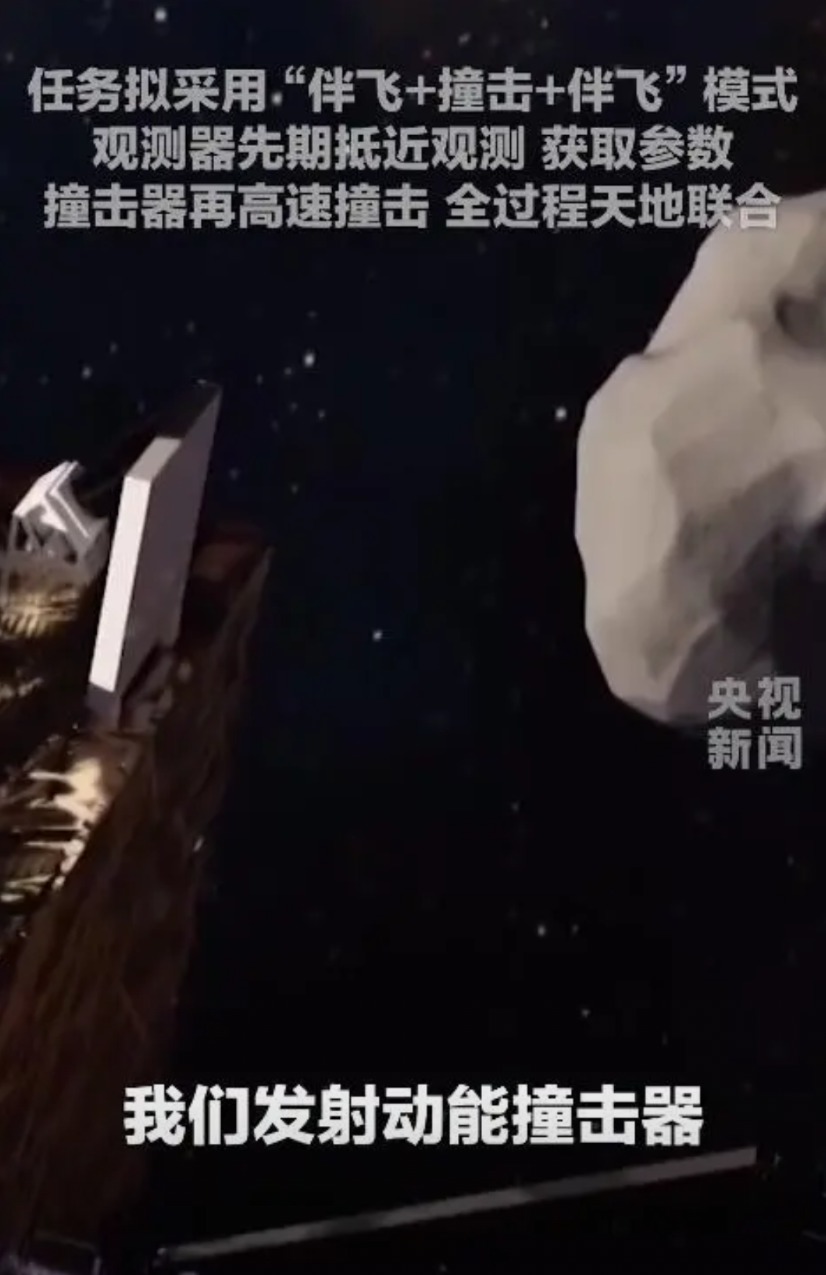

这个计划不是凭空想出来的,而是基于前期探测经验。选的小行星直径约30米,有潜在威胁,但规模适合验证。采用伴飞加撞击加伴飞的模式,先让观测器环绕目标,获取形状、组成等信息,然后撞击器精准命中,偏移量预计三到五厘米,最后再监测效果。地面用雷达辅助跟踪变化,确保数据准确。

技术上,自主导航靠星敏感器和激光测距仪,动能计算涉及模拟撞击模型,监测用高分辨率相机和数据链路。这些都得在实验室反复验证,避免在轨出错。整体方案考虑了国际经验,比如美国DART任务,但中国版本更注重远距离操作。

2024年9月,在第二届国际深空探测大会上,中国第一次公布近地小行星防御概念,引起国际注意。次年,也就是2025年5月29日,天问二号探测器发射成功,从西昌卫星发射中心升空。那次发射用长征三号乙火箭,探测器进入预定轨道,已运行几个月。它的目标是2016HO3小行星,先伴飞采集样本,返回地球后继续去探测主带彗星311P。这为小行星防御任务提供了数据基础和技术验证。

同年,在第三届深空探测国际会议上,吴伟仁宣布实验验证项目争取尽快推进。任务模式是伴飞撞击伴飞:观测器先抵达环绕目标,收集速度、密度等参数;撞击器随后实施碰撞,造成轨道小偏移;之后再用观测器评估结果。地面雷达站负责跟踪变化,确认偏移效果。

吴伟仁在会上强调,要建完整防御体系,包括监测网络、预警机制、处置手段和救援预案。他还推动国际合作,与全球机构共享近地物体数据,避免重复工作。项目目标定在2030年左右实施,成为继美国DART任务后第二个实际改变小行星轨道的国家。这步走得稳,基于天问系列的积累。

天问二号的进展到2025年9月,已完成转移段飞行,正在接近小行星。后续阶段包括近距离探测、采样返回和彗星探测,整个周期约10年。这为防御计划铺路,验证了远距离操作的可行性。