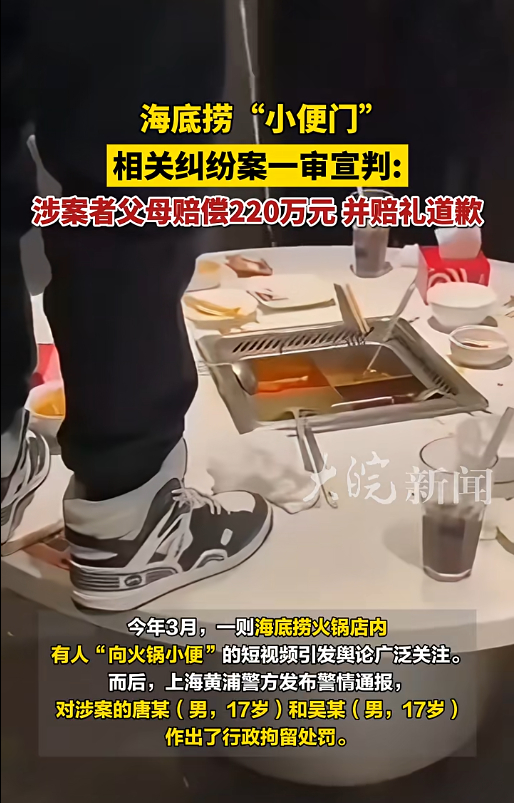

【#一泡尿凭什么值220万#】近日,上海市黄浦区人民法院对海底捞“小便门”一案作出一审判决,判令两名涉事未成年人唐某、吴某及其父母向海底捞赔礼道歉,并赔偿各项损失共计220万元。赔偿数额之大,超出一般认知,引发热议:一泡尿,凭什么值220万?如此判决,就是为了惩罚“熊孩子”?

今年2月24日凌晨,17岁的唐某和吴某,在海底捞一家门店包间内用餐后,先后站上餐桌向火锅内小便,并拍摄视频记录这一恶劣行为。三天后,吴某还将这些视频发到朋友圈,导致视频迅速在网络上传播,引发舆论哗然。

唐某和吴某故意向火锅内小便,并且明知视频公开后会产生负面社会影响,仍积极追求或放任其传播,主观过错明显。他们的行为,一方面直接造成涉事包间餐具和就餐环境的污染,另一方面让事件通过网络迅速发酵,给海底捞品牌声誉带来严重负面影响。

一泡尿赔偿220万元,站在侵权人的视角观察,的确是不小的金额,甚至堪称“天价”。当事人如果提前知道需要赔这么多钱,大概也会收敛一点。但是,如果站在被侵权企业的视角来看,法院判决的金额其实远远低于其诉请金额,应该未能填平其实际损失。

判断220万元赔偿金额高不高,需要拆解其法律构成,方能理解法院的裁量逻辑。

7万元是维权合理开支,13万元餐具损耗费和清洗消毒费,则是涉事门店更换餐具、进行整店深度清洗消毒的支出。有人或许觉得撒尿只污染一桌,没必要更换全部餐具,但门店餐具都是混在一起清洗,根本分不清哪些被污染过。只有全部更换,才能让后来的消费者放心。

经营损失与商誉损失200万元,是最主要的部分,弥补的是门店营业额下降等经营损失,以及品牌声誉贬损的商誉损失。事实上,海底捞的该部分诉请仅有少数得到法院支持。海底捞对事发时段消费的4109单顾客全额退款并十倍补偿,花费超千万元,但因为这种高额补偿属于企业自主作出的商业决策,与侵权行为之间欠缺法律上的直接因果关系,并未得到法院支持。

不难发现,220万元的赔偿,既体现了司法对侵权行为严厉惩戒的态度,也显示出对赔偿责任边界的谨慎划分。企业的商业信誉和品牌形象是重要的无形资产,受到法律保护。但在司法实践中,此类损失往往存在举证难题,难以提供因侵权所受损失或侵权人因侵权所获利益的证据。本案中,海底捞如果不是实际对外支付千万元以上,恐怕也得不到这么高的赔偿。

法治社会,任何不负责任的行为都要付出代价。在当事人看来,也许只是撒了一泡尿;但对事件的另一方来说,可能就是难以承受的“滔天巨浪”。法律对未成年人的保护,绝非纵容恶行的护身符。监护人若未能尽到教育和监管责任,依法就应该替限制民事行为能力人承担侵权责任。

220万赔偿,不是对“一泡尿”的定价,而是对故意破坏商誉、挑战社会底线的恶劣行为亮出的法律红牌。撒尿入锅的荒诞与传播取乐的恶意,需要被法律重锤击碎。220万赔偿,看似“天价”,实则是法律对财产权、商誉权、监护责任及社会公序良俗的综合权衡,并非仅仅出于惩罚“熊孩子”的考量。

司法判决的价值,不仅在于定纷止争,更在于通过个案确立规则,引导社会向善而行。这个意义上,价值220万元的这泡尿,也许是一次很好的普法。(安徽时评)