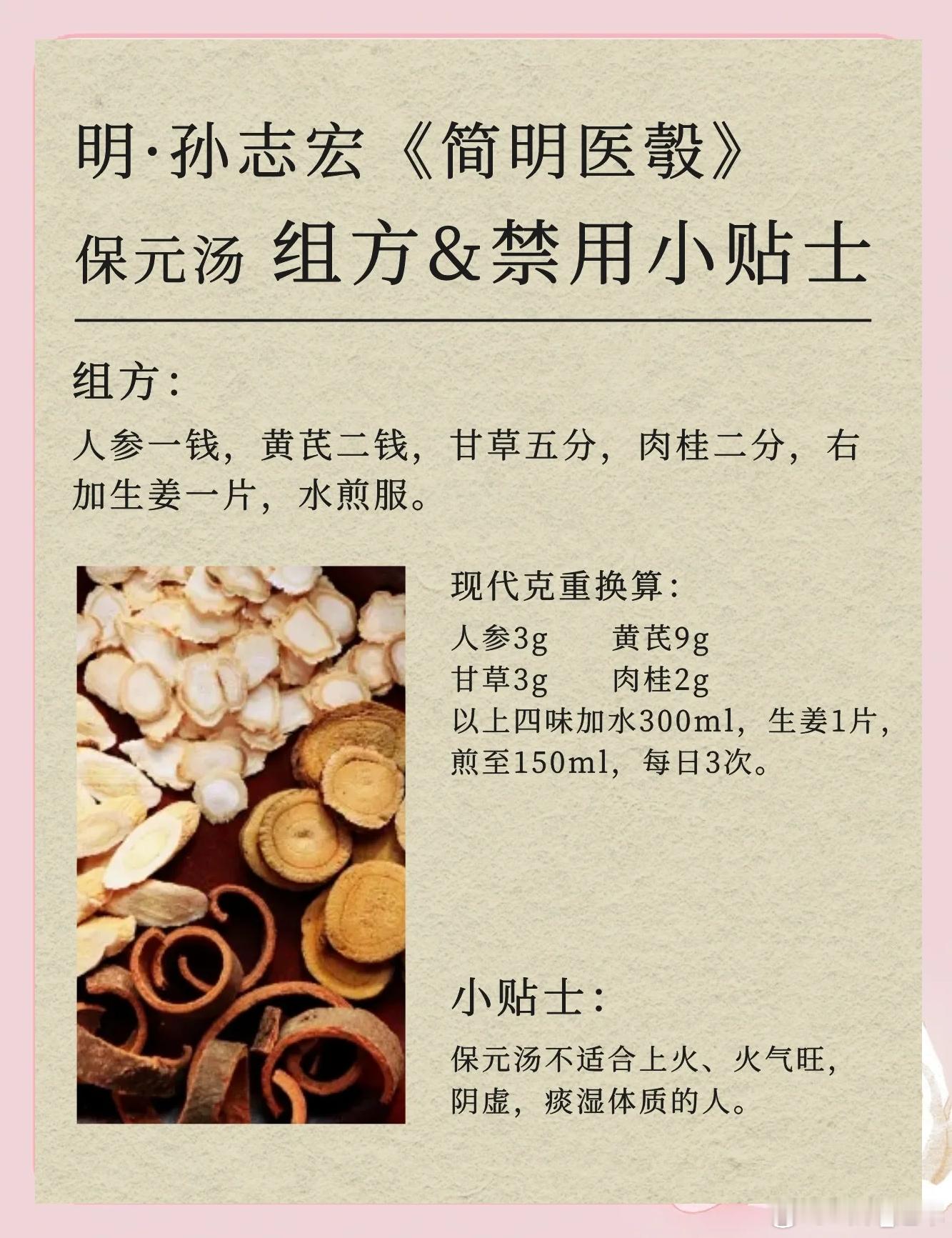

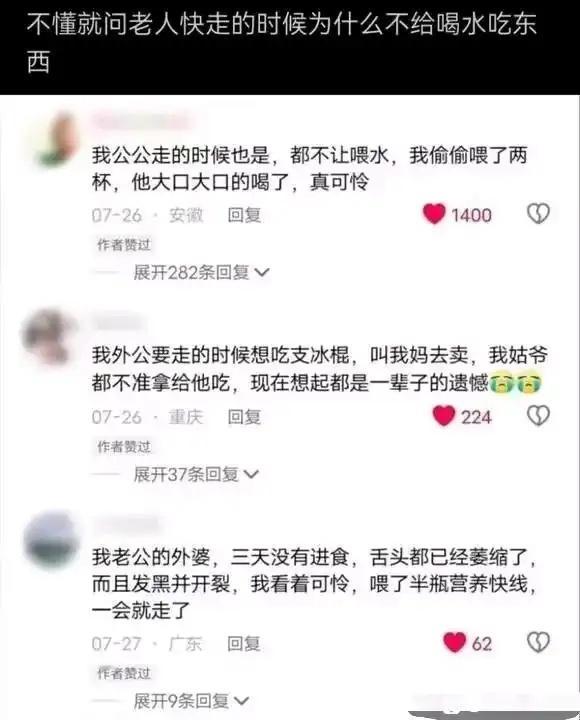

为什么有些产品明明能治病,厂家却偏要装成“营养品”“保健品”卖? 你有没有发现,市面上有些产品,号称能降血压、改善睡眠、甚至“治百病”,可包装上却写着“营养食品”“保健食品”?这不是厂家低调,而是另有隐情——这背后,是一场精心设计的“监管规避战”。 一、药品门槛高,营养品“走捷径” 先说个事实:药品上市,难如登天。一款新药要上市,得先过“临床试验”这关,少则三五年,多则十几年,烧掉的钱可能上亿。而且,药品上市后还得接受全程监管,说明书上副作用、禁忌症写得明明白白,连广告词都得一字一句审核。 反观营养品,只要拿到《食品生产许可证》,证明“没毒”就行,根本不用证明“有没有用”。审批快、成本低,监管松,简直是“上市快车道”。于是,一些厂家动起了歪脑筋:把明明该当药卖的东西,换个包装,当营养品上市,省时省力还省钱。 二、宣传打“擦边球”,药效靠“暗示” 药品广告有明确规定,不能乱吹疗效。但营养品不一样,厂家可以玩文字游戏,比如用“调理身体”“增强免疫”“辅助改善”这类模糊用语,让消费者自己“脑补”出治病效果。更有甚者,通过用户案例、软文推广变相宣传疗效,打一枪换一个地方,监管查起来也费劲。 你有没有想过,为什么有些产品包装上不敢写“治疗”,却敢在宣传册里写“康复”?这叫“明修栈道,暗度陈仓”——表面合规,实则违规。 三、所谓“疗效”,可能全是“编”的 更扎心的是,很多号称“能治病”的营养品,根本就没那本事。它们可能就是加了点维生素、矿物质的普通食品,连“辅助”作用都谈不上。厂家编个“神奇配方”,再配上几个“用户见证”,就能让消费者信以为真。 这就像古人说的:“挂羊头卖狗肉。”表面是营养品,里头是空壳子,甚至可能非法添加药物成分,吃出问题你还找不到人负责。 四、法律红线:别信“能治病的营养品” 根据《食品安全法》,食品不能宣称治病功效,否则就是违法。如果里面还偷偷加了药,那就不是“违规”,而是“犯罪”了。消费者一旦上当,不仅损失钱财,还可能耽误治疗,后果不堪设想。 所以,下次再看到“能治病的营养品”,记得多留个心眼。真正的药,不会藏着掖着;而敢打“擦边球”的,多半心里有鬼。 结语:聪明消费,别让“营养品”变成“智商税” 在这个信息爆炸的时代,我们每个人都要学会“火眼金睛”。别被花哨的宣传迷了眼,也别贪图“速效”而忽视安全。记住一句话:“天上不会掉馅饼,掉下来的多半是陷阱。”遇到可疑产品,别犹豫,直接举报——你的理性,就是最好的“防火墙”。

![华子和粗粮二选一?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7610235929950244016.jpg?id=0)