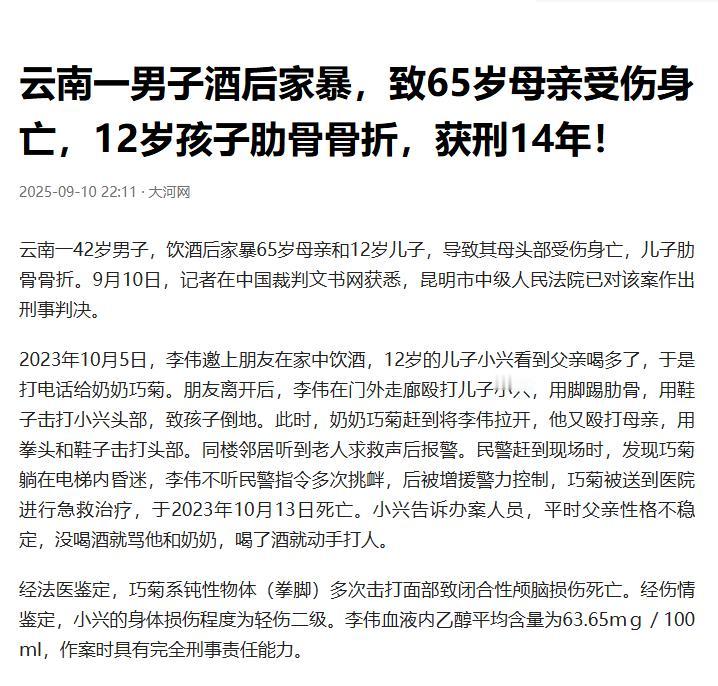

云南昆明,42岁的男子李某脾气暴躁,平日里对12岁的儿子小李和母亲茶某动辄打骂,尤其是醉酒之后,更是家人避之不及。2023年10月5日晚,李某在家中与朋友饮酒至深夜,小李担心父亲酒后施暴,偷偷打电话给奶奶求助。茶某放下手中的活计,连夜赶往儿子家中。然而,正是这通“告密电话”,点燃了李某的暴力之火。 散席后,李某在手机上发现通话记录,意识到儿子曾通知母亲,于是怒火中烧,将小李拖到走廊拳打脚踢,并用鞋猛抽头部。若不是小李用手护头,后果不堪设想。正在这时,茶某赶到现场,跪地相劝,却被李某推倒在地,连续用鞋狠抽头部。邻居听到惨叫声报警,民警到场时,茶某已陷入昏迷,而李某依旧疯狂追打小李,甚至当着警方挑衅拒捕,最终在支援警力到场后才被制服。 经诊断,小李多根肋骨骨折,构成轻伤二级;茶某因颅脑损伤,在医院抢救八天后不幸离世。司法鉴定确认,李某案发时血液酒精含量为63.63mg/100ml,仅属轻度醉酒,且精神状态正常,完全具备刑事责任能力。面对警方调查,李某一度辩称自己有精神疾病,但鉴定结果明确排除了这一说法。《刑法》第18条第4款规定,醉酒的人犯罪,应当负刑事责任,李某试图以醉酒或精神病逃避惩罚的企图最终落空。 案件的关键在于罪名认定。有人认为,李某殴打母亲致死,是否应当认定为故意杀人罪?然而,故意杀人罪要求行为人主观上具有剥夺他人生命的故意,而李某虽多次击打要害部位,但缺乏明显的杀人动机和预谋。法院审理认为,李某与受害人无深仇大恨,矛盾源于琐事和暴力习惯,其行为虽极其残忍,却更符合故意伤害罪致人死亡的构成要件。 根据《刑法》第234条,故意伤害他人身体,致人死亡的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。李某对小李造成轻伤,应在三年以下量刑范围;对茶某造成死亡,应在十年以上量刑区间。辩护人提出两点意见,一是酒后失控应当从轻,二是李某案发后未逃离现场,属于自首。然而法院认为,普通醉酒不能成为减刑理由,李某现场被抓并非主动投案,且当时仍挑衅民警,缺乏自首的主动性。但其在酒醒后认罪认罚,按照《量刑指导意见》,可以在基准刑上适度减轻。最终,法院采纳检察院量刑建议,判处李某有期徒刑十四年。 这一判决引发社会广泛关注。有人认为,连亲母亲都能下狠手,十四年刑期太轻;也有人为那个12岁的孩子担忧,失去奶奶的庇护,他的未来将由谁守护?案件的背后,更折射出家庭暴力的顽疾。邻居曾多次举报李某家暴,但干预不力,最终酿成命案。《反家庭暴力法》实施多年,但在一些基层仍存在执行不足,未成年人和老年人的安全保障机制有待加强。 事实上,法律早已为家庭暴力提供了明确规制。《未成年人保护法》第104条规定,对未成年人实施家庭暴力的,应依法追究责任,并可撤销监护权。《民法典》第1091条也明确,因家庭暴力造成损害的,受害人有权请求精神损害赔偿。公安机关根据《反家庭暴力法》第23条,在接到报警时应及时出警并出具告诫书。遗憾的是,这些规定在李某家庭中没有得到有效落实。 这起案件提醒人们,家庭不是“法外之地”。醉酒不是借口,亲情不是护身符,暴力更不是家务事。对于社会而言,预防永远比惩罚更重要。如果能在李某频繁家暴时,社区、公安、学校等形成更有力的干预,也许悲剧可以避免。对公众来说,当看到类似情况时,举报不仅是道义,更是法律赋予的责任。 李某被判十四年,他将为自己的暴行付出代价。但留给社会的追问仍在继续:那个孩子未来该如何生活?家庭暴力该如何更早被遏制?当法律一再强调“零容忍”,现实中如何让制度的力量真正走进千家万户?这或许才是比判决书更值得深思的问题。

用户46xxx14

真是酒是三滴血酿的,这哥们儿直接拉满了!