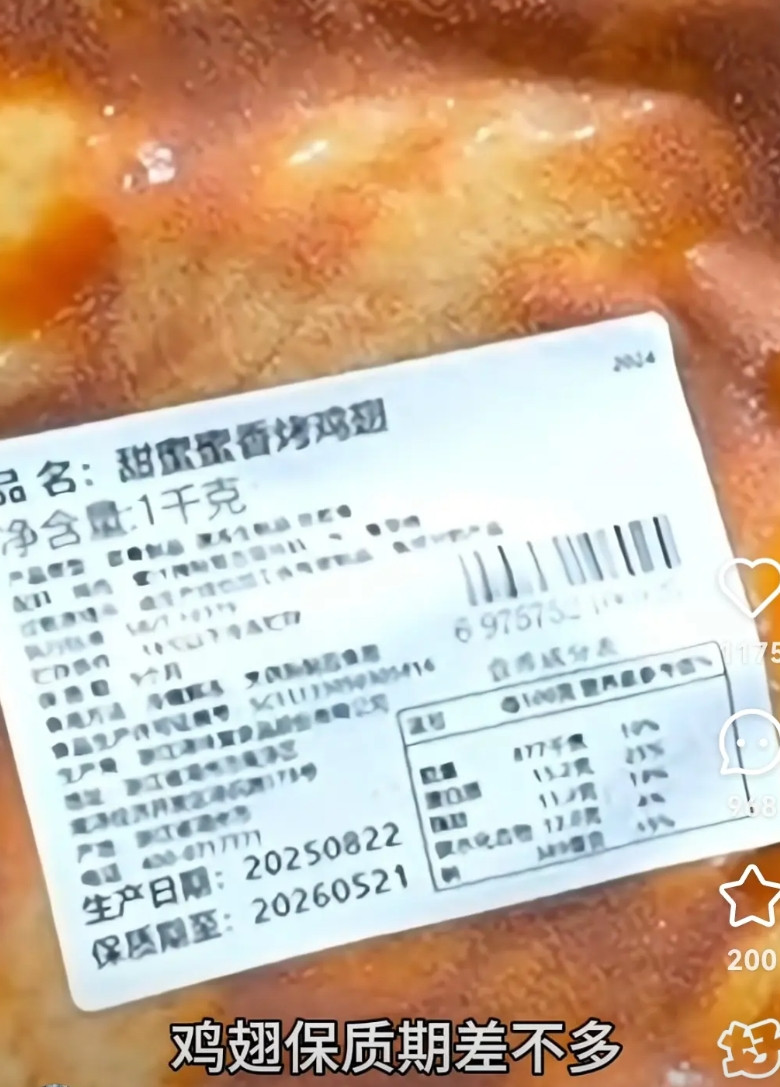

[微风]中国的性别对立可能是近年来最成功的一场认知操控,如果你最近经常刷手机,就会发现几乎每天都有关于“男女矛盾”的话题冲上热搜。今天是彩礼争论,明天就是职场歧视,后天又是校园骚扰。点开评论区,不管谁对谁错,总是一片互骂的声音,好像性别之间已经成了对立面。 为什么网上总是“火药味”这么浓?数据告诉我们原因:带情绪和攻击性的留言总是比冷静的声音更容易被点赞、转发。 平台为了流量,自然会优先推送这种能引起争吵的内容,因为越多的停留、越高的转发,都能变成真金白银。 而人类天生对负面消息更敏感,看到坏事反应更强烈,留下的印象也更久,这种进化的本能本来是为了防危险,如今却让我们在信息爆炸时代更容易被操纵。 操纵的套路并不复杂,找一个极端案例,反复放大,配上带情绪的标题,再借评论区煽动,使观众觉得“这种情况到处都是”。 即便案例属实,但当一个场景被无限放大,人的大脑就会自动得出“整体就是这样”的错觉,久而久之,对立和不信任就悄悄生根。 在这一过程中,境外资金和机构也扮演了推手,比如有基金会会向中国校园里的性别议题研究投入资金,尤其集中在法律、传播等话语权较大的专业。 那些接受过特定理念的学生,未来进入司法、媒体或政策岗位,可能会无形间把对立框架带入到日常工作中。 表面是在讲“平等”,但长久灌输的,却是“婚姻和家庭角色无法调和”的思维。 第二个常见手法,就是利用网络的放大器效应,水军账号与营销号会把零星事件炒成热点,在短时间内霸榜。 很多人情绪被带动,就会以为这种个例天天发生,于是群体化的不信任进一步加深。 第三个抓手,则是现实的焦虑,年轻人普遍面临高房价、结婚开支、育儿成本等压力,这些其实是结构性社会难题,跟性别没多大关系。 但一旦有人把这些复杂问题简单粗暴地甩锅给“男人”或“女人”,就容易让人有宣泄口,虽然这类归因根本解决不了实际困境,却非常直白,传播起来还特别快。 如果这种氛围持续下去,会怎样?日本就是前车之鉴,社会舆论里的性别紧张让不少男性尽量避免和女性接触,女性对婚育的兴趣也在下降。 结果长时间低生育率,人口老龄化加剧,经济也缺乏动力。 韩国的情况更严重,生育率已经创下全球最低纪录,有学者甚至预测再过几十年人口可能减半。人口减少加上社会撕裂,让这些国家难以恢复活力。 中国当然和日韩有自己的国情,但风险也不容小觑,如果情绪化对立沉淀下去,不仅会拖累生育率,还会损伤社会信任。 到最后受害的,不是“男性”或“女性”,而是整个社会,要避免走偏,关键就是提高辨识度,这个信息由谁发布?传播路径是怎样的?最终谁能从挑拨中得利?如果这些问题指向境外或明显的操控,警觉就必须拉满。 当然,日常生活中,我们也需要多依靠真实感受,而不是屏幕上的片面印象。 如果身边依然能看到男女并肩奋斗、互相支持,就没必要被极端个案带来的刻板标签绑架。 毕竟真正能支撑一个社会长期稳定的,是信任与协作,而不是相互消耗。